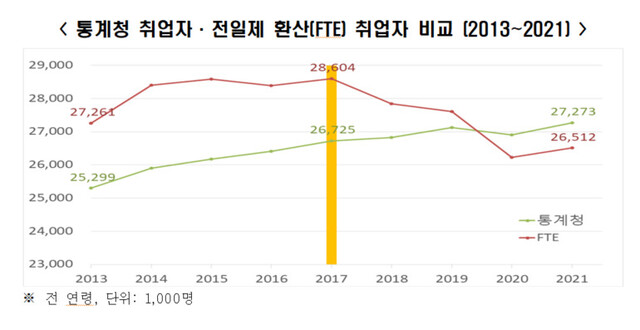

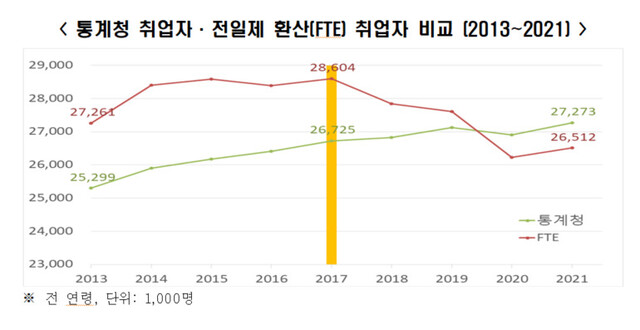

통계청 집계 취업자 수는 지난해 연간 2727만3천명이었다. 여기선 일주일에 1시간 일해도 취업자 1명으로 계산된다. 주20시간 일하든 40시간 일하든 1명으로 동일하다. 한 주에 40시간 일한 사람을 취업자 1명으로 계산하는 ‘전일제 환산(FTE) 방식’으로 따지면 지난해 취업자는 2651만2천명으로 줄어든다.

박기성 성신여대 교수팀은 14일 ‘전일제 환산 취업자로 본 고용의 변화’ 분석 보고서를 통해 “줄곧 우상향 추세를 보였던 통계청 취업자 수와 달리 전일제 환산 취업자 수는 2011년부터 2017년까지 증가세를 보이다가 2018년부터 하락세에 접어들었다”고 밝혔다. 이번 연구 분석은 한국경제연구원 의뢰로 이뤄졌다. 전일제 환산 방식은 경제협력개발기구(OECD)에서 공식 통계로 활용하고 있다. 이 방식에선 주20시간 일한 사람은 0.5명, 주60시간 일한 사람은 1.5명으로 산정된다.

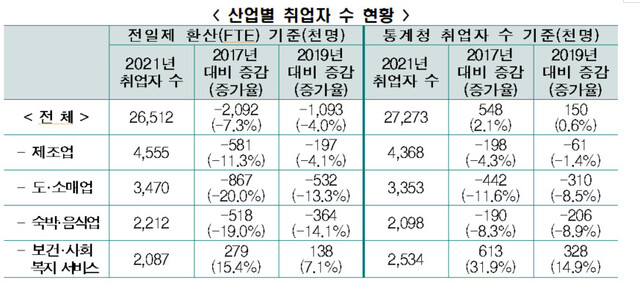

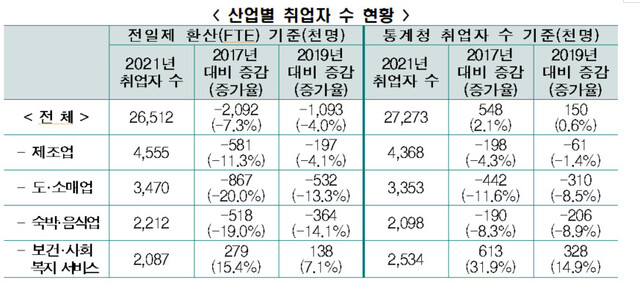

박 교수팀이 통계청 경제활동인구조사 마이크로데이터를 활용해 분석한 결과, 2021년 전일제 환산 취업자는 2017년에 견줘 7.3%(209만2천명) 급감했다. 같은 기간 통계청 기준 취업자 수는 2.1%(54만8천명) 늘어난 것과 대조적인 흐름이다. 박기성 교수는 “취업자의 ‘머릿수’는 늘었지만 일하는 시간의 총량은 줄었다는 의미”라며 “고용 상황이 외형적으로는 나아졌으나 질적으로는 후퇴하면서 ‘통계 거품’이 커진 것”이라고 설명했다. 박 교수는 “2017년 이후 취업자 증가가 주로 정부의 단시간 공공 일자리 정책에 의존했기 때문”이라고 덧붙였다.

코로나19 이후 2년간의 고용 상황에서도 통계청 취업자 수와 전일제 환산 통계 사이에는 괴리가 컸던 것으로 나타났다. 2021년 통계청 취업자 수는 2019년보다 0.6%(15만명) 증가한 것으로 조사됐지만, 이를 전일제 기준으로 환산했더니 취업자 수는 오히려 4.0%(109만3천명) 감소했다고 박 교수팀은 밝혔다.

박 교수는 “재정 및 금융 당국은 통계청 고용 통계를 근거로 국내 경제 상황이 어느 정도 안정을 되찾았다고 판단한 것으로 보인다”며 “전일제 환산 고용 통계와 통계청 통계가 큰 차이를 보이는 만큼 정확한 현실 인식을 위해 ‘전일제 환산방식’ 고용 통계를 보조지표로 활용해야 한다”고 주장했다. 박 교수는 “전일제 환산 고용 통계에 따르면 우리나라 고용 상황은 과거에는 정책적 이유(최저임금 급격 인상 등)로, 이후에는 코로노19 충격에 따라 급격히 악화돼 왔으며, 아직 회복세와는 거리가 먼 상황”이라고 말했다.

전일제 환산 취업자 수 흐름을 산업별로 보면 도소매업, 숙박·음식업에서 감소세가 두드러졌다. 2021년 도소매업 전일제 환산 취업자는 347만명으로 2017년 대비 20.0%(86만7천명) 줄었다. 통계청 기준 취업자 감소 폭 11.6%(44만2천명)을 훨씬 웃돈다. 숙박·음식업도 2017년에 견줘 19.0%(51만8천명) 감소해, 통계청 기준 8.3%(19만명)보다 컸다. 제조업 분야 전일제 환산 취업자는 2021년 455만5천명으로 2017년에 비해 11.3%(58만1천명) 줄었다. 통계청 기준 감소 폭은 4.3%(19만8천명)였다. 정부의 공공일자리 정책 집중 대상이었던 보건·사회복지서비스 분야에선 통계청 기준으로 31.9% 늘었고, 전일제 환산 기준으로는 15.4% 늘어나는 데 그쳤다.

김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr