건축 용어 중에 메자닌(mezzanine)이라는 말이 있다. 층과 층 사이에 있는 공간을 뜻하는데, 테라스나 발코니 같은 1층과 2층 사이 작은 공간을 일컫는 이탈리아어다. 금융 용어 중에서도 ‘메자닌 금융’이라는 말이 있다. 부채(대출)와 자본(주식) 사이의 중간 성격을 가졌다는 뜻이다. 대표적으로 ‘주식연계 채권’을 들 수 있다. 신생 기업이 주식 발행이나 대출을 통해 자금을 조달하기 어려울 때, 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 발행해 투자자에게 주식에 대한 권리를 제공하는 대신, 담보 없이 필요한 자금을 받는 방식이다.

이 방식은 기업과 투자자에게 어떤 이익을 줄까. 기업은 저비용으로 자금을 조달할 수 있다는 장점이 있다. 담보를 제공하지 않아도 되고 채권의 약정 이자만 부담하면 된다. 투자자는 채권과 주식의 장점을 모두 활용할 수 있다. 채권 매입 시점부터 이자를 받다가 만기 때 주식 전환 옵션을 선택하면 기업가치 상승에 따른 투자이익과 배당수익을 기대할 수 있다.

현실에서 메자닌 금융을 통해 자금 조달을 할 수 있는 곳은 성장 가능성이 큰 벤처기업이나 규모와 업력을 두루 갖춘 큰 회사들뿐이다. 아무리 좋은 옵션이 달린 회사채를 발행해도 투자자들은 회수(손실) 위험 때문에 업력이 짧거나 미래가 불투명한 기업들에 대한 투자를 꺼린다.

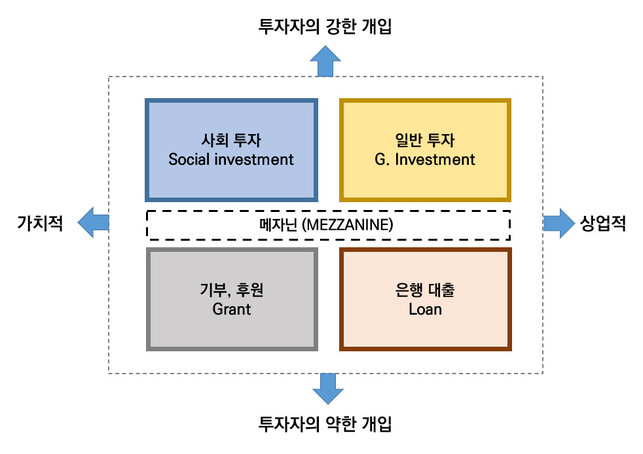

사회적경제 기업의 자금조달 방법. 문진수 원장 정리 ※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

사회적경제 기업들이 메자닌 금융을 통해 자금을 조달할 수는 없을까. 공개 시장에서는 어려울 것이다. 대다수의 사회적경제 기업은 안전성이나 수익성 면에서 매력적인 투자처가 아닐 가능성이 크기 때문이다. 하지만 사회적경제 기업들에 자금을 공급하는 투자자가 존재한다면, 이야기는 달라진다.

사회적경제 기업, 소셜 벤처 등 사회적 가치를 창출하는 기업들에 자금을 투자하는 이들을 사회 투자자(social investor)라 부른다. 영미 국가에선 흔히 ‘임팩트 투자자’(impact investor)라 불린다. 사회에 긍정적인 영향을 주는 곳에 투자해 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구한다. 수익을 추구한다는 점에서 조건 없이 돈을 쾌척하는 기부나 자선과 다르고, 사회문제 해결을 도모한다는 점에서 일반적인 투자행위와 차이가 있다.

당연한 말이지만 사회적경제 영역이 활성화되려면 이런 기업에 투자하는 사회 투자자들이 많아져야 한다. 문제는 이런 투자자들이 눈에 잘 띄지 않는다는 거다. 이유가 뭘까. 투자하고 싶어도 수익성이 의심되거나 성장 잠재력이 큰 투자처를 찾기 어렵기 때문이다.

이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까. 투자자들에게 인센티브를 제공하는 방법이 있다. 사회적경제 기업에 투자하는 이들에게 정부가 세제 혜택을 주는 것이다. 법률로 강제하는 방법도 있다. 은행 등 사회적 혜택을 누리면서 고수익을 올리는 기업들에 수익의 일정 부분을 사회적경제 영역에 투자하도록 유도하는 것이다.

최근 사회적경제 기업과 사회 투자자를 중개하는 전문기관들이 조금씩 늘고 있어 무척 고무적이다. 아직 우리나라 사회투자 시장(social investment market)은 걸음마 수준이다. 정부는 다양한 정책수단을 통해 사회적 투자자 수를 늘리는 한편, 사회투자 전문 중개기관을 발굴하고 육성하는 데 힘을 쏟아야 한다.

사회투자 시장 생태계가 만들어지려면 사회 투자자와 전문 중개기관 그리고 지역에서 사회적 가치 창출을 위해 분투하는 소셜 벤처, 사회적경제 기업들이 함께 공존해야 한다. 작은 묘목이 아름드리나무로 성장하려면 토양이 좋아야 한다. 금융은 땅을 기름지게 할 수도, 척박하게 만들 수도 있다. 우리가 사회적 금융(social finance)에 관심을 가져야 하는 이유다.

문진수 사회적금융연구원장

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)