편의점에서 일하고 있는 아르바이트생. <한겨레> 자료 사진

지난 10년간 비자발적 시간제노동자 증가 속도가 전체 임금노동자 증가 속도를 크게 앞질러 국내 고용의 질적 수준이 떨어진 것으로 분석됐다.

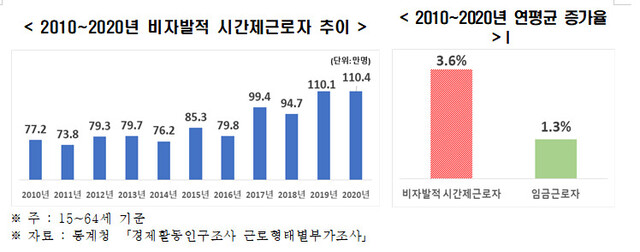

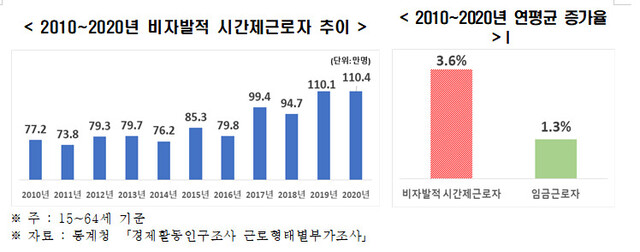

전경련 산하 한국경제연구원이 통계청 데이터를 분석해 21일 내놓은 결과를 보면, 2010~2020년 생산가능인구(15~64세) 기준 ‘비자발적 시간제근로자’ 연평균 증가율은 3.6%로 전체 임금근로자 증가율(1.3%)의 2.8배에 이르는 것으로 나타났다. 비자발적 시간제근로자는 2010년 77만2천명, 2015년 85만3천명에서 2016년 79만8천명으로 줄어든 뒤 2017년부터 다시 증가세로 돌아서 2020년 110만4천명에 달했다.

한경연은 “2017년 이후 최저임금 급증 등 인건비 부담 가중, 경기불황에 따른 고용 여력 악화로 시간제 근로가 증가한 측면이 있다”고 풀이했다. 또 “2020년엔 코로나19 사태로 임금근로자는 전년보다 25만8천명 줄었음에도 비자발적 시간제근로자는 3천명 늘었다”고 덧붙였다.

연령대별 비자발적 시간제근로자 추이를 보면, 50대 이상이 2010년 23만8천명에서 2020년 48만7천명으로 연평균 7.4%씩 늘어 가장 높은 증가율을 나타냈다. 청년층(15~29세)은 20만3천명에서 30만9천명으로 연평균 4.3%씩, 30대는 11만6천명에서 12만5천명으로 0.8%씩 올랐다. 같은 기간 40대는 21만5천명에서 18만3천명으로 1.6%씩 줄었다. 한경연은 “청년들은 극심한 취업난으로, 50대는 조기퇴직·희망퇴직 등으로 인해 원치 않는 시간제 근로로 내몰리게 된 것”으로 분석했다.

2020년 비자발적 시간제근로자 10명 중 6명꼴(63.8%)로 당장의 수입이 필요해 일자리를 구한 ‘생계형’인 것으로 나타났다. 지난 10년간 비자발적 사유별 시간제근로자 비중을 보면, ‘생활비 등 당장의 수입이 필요함’이 2010년 58.7%에서 2020년 63.8%로 5.1%포인트 높아졌다. ‘원하는 분야 또는 경력에 맞는 일자리 없음’이 15.1%에서 18.5%로 3.45%포인트 증가했다. ‘학업·취업 준비 병행’ 및 ‘육아·가사 병행’은 각각 3.7%포인트(10.7%→7.0%), 3.1%포인트(8.6%→5.5%) 감소했다.

생계형 시간제근로자 추이를 연령대별로 분석한 결과, 청년층이 2010년 5만7천명에서 2020년 15만4천명으로 연평균 10.4%씩 늘어 가장 높은 증가율을 기록했다. 50대 이상은 18만2천명에서 37만5천명으로 연평균 7.5%씩 늘었다. 같은 기간 생계형 시간제근로자가 줄어든 30대(연평균 -0.9%), 40대(-2.4%)와 대조적이었다.

경제협력개발기구(OECD) 국가들에 견줘 한국은 비자발적 시간제근로자 비중이 높은 편에 들었다. 2020년 기준 전체 시간제근로자 중 비자발적 시간제근로자 비중을 보면, 한국이 49.3%로, 이탈리아(64.5%), 그리스(62.0%), 스페인(51.9%)에 이어 오이시디 33개국 중 4위였다. 오이시디 평균(21.0%)에 견줘선 2.3배에 이른다. 한경연은 “해외 주요 국가들에선 육아·학업 병행, 자기계발 등 자발적 이유로 시간제 근로를 활용하는 반면, 한국에선 더 나은 일자리를 구하지 못해 어쩔 수 없이 시간제 근로를 선택하는 경우가 많기 때문”으로 풀이했다. 김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr