“접근성이 가장 뛰어난 유통망인 동시에 일정 부분 공적 기능을 하고 있는 편의점을 (마스크 공적 판매처에서) 제외한 것은, 소비자에게 안정적으로 마스크를 수급한다는 취지에 부합하지 않는다.”

편의점 점주들로 구성된 전국편의점가맹점주협회(전편협)는 지난달 26일 성명에서 이같이 밝혔다. 전날 정부가 농협·우체국·약국만을 마스크 ‘공적 판매처’로 지정한 데 따른 반응이었다.

위기 상황에서 편의점이 공적 역할을 할 수 있다는 주장은 한국에서만 나오는 얘기는 아니다. 2011년 동일본 대지진 당시 일본에서 편의점은 ‘라이프 라인’(생명줄)이라고 불리기도 했다. 모세혈관처럼 뻗어있는 전국 유통망과 높은 접근성 등을 바탕으로 피해 지역에 물품을 공급했다는 이유에서였다. 한국에서도 편의점이 마스크 공적 수급처가 되어야 하는가에 대해서는 의견이 분분하지만, 코로나19의 확산 속에서 ‘작지만 강한’ 편의점의 역할이 새삼 주목받고 있다는 점은 부인할 수 없을 것이다. 한때 ‘세련된 구멍가게’ 정도로 취급받았던 서른여덟살 편의점의 현주소다.

‘구멍가게’로 분류됐던 편의점 초창기

국내에 편의점이 처음으로 들어온 시기는 1982년으로 거슬러 올라간다. 서울 중구 약수시장 앞에 낸 ‘롯데세븐’ 1호점이 한국 최초의 편의점이다. 이 당시 나온 <매일경제> ‘구멍가게의 새로운 형태 ’편의점‘ 첫 등장’ 기사를 보면, 한국의 첫 편의점은 오전 7시부터 오후 11시까지 연중무휴로 영업했으며 식료품을 주로 판매하되 잡화와 가정용품도 취급했다고 한다. 매장은 40평(1평=3.3㎡) 규모로 지금의 편의점 평균 점포 크기(22평)의 두배 남짓이었다.

그러나 롯데세븐이 낮은 가격경쟁력 등으로 얼마 가지 않아 철수하면서, 한국의 본격적인 편의점 역사는 1989년부터 다시 시작한다고 보는 쪽도 있다. 이 시기 서울 송파구에 문을 연 세븐일레븐 올림픽선수촌점은 편의점의 기본 영업형태인 ‘연중무휴, 24시간 영업’을 처음 내세운 점포다. 밤늦게까지 가게 문을 열어둠으로써 “맞벌이 부부, 독신자를 겨냥”했다는 게 당시 기사에 나온다.

외국계 편의점 체인의 진출과 토종 편의점의 등장도 이 시기 잇따랐다. 일본계 체인 로손·훼미리마트·미니스톱, 미국계 체인이었던 에이엠피엠(am/pm)·써클케이(K), 국내 체인 엘지(LG)25와 바이더웨이 등이 90년대 대표적인 편의점 체인들이었다. 이들 체인은 막대한 자본을 바탕으로 지방에도 점포를 내며 편의점 보편화에 힘썼다. 편의점 부활 4년만인 1993년, 편의점은 1천개에 이르며 유통업계에 성공적으로 안착했다는 평가를 받았다.

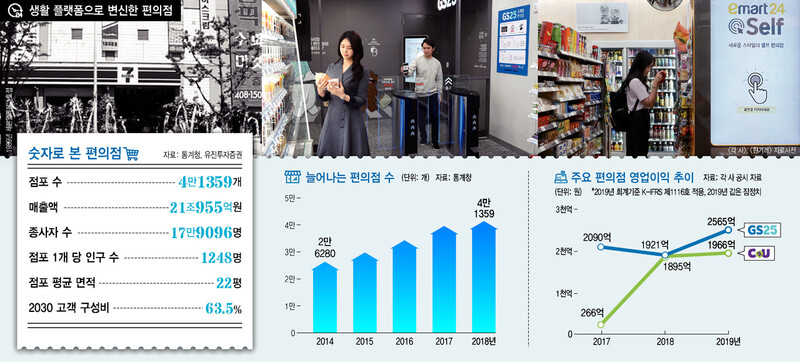

1248명당 편의점 1개…가파르게 늘어난 편의점

그로부터 약 40년 가까이 시간이 흐르는 동안 편의점은 가파르게 성장하고 또 변화했다. 편의점의 급속한 성장은 통계에서도 확인된다. 통계청의 프랜차이즈 통계를 보면, 2014년∼2018년 5년간 편의점 개수는 적게는 1년에 3천개, 많게는 5천개가량씩 늘었다. 2018년에는 전국 편의점 수 4만1359개에 달하며 4만점을 돌파했다. 우리나라 인구 1248명당 편의점 1개꼴로, ‘편의점 왕국’이라 불리는 일본(2249명당 1개)보다 밀도가 높은 셈이다. 시장 규모도 21조원에 이른다.

변화도 뒤따랐다. 시장이 커지고 업계 경쟁이 치열해지면서 편의점에서 제공하는 서비스 영역도 이종 산업으로 뻗어 나가기 시작한 것이다. 가장 보편적으로 안착한 것이 금융 업무다. 2000년대 초반 은행자동화업무기기(ATM)가 편의점에 도입된 후, 편의점은 일종의 ‘미니 은행’으로 기능하고 있다. 은행과 제휴를 맺은 점포에서는 키오스크 등을 통해 체크카드 발급·계좌 비밀번호 변경·공과금 납부 같은 업무를 볼 수 있고, 일부 편의점에서는 에이티엠 기기를 통해 대출도 받을 수 있다. 1만8천여개 점포에 에이티엠을 두고 있다는 지에스25의 설명을 들어보면, 지난해 이 편의점 체인에서 이뤄진 입출금 및 이체거래 건수는 6580만건, 거래금액은 11조원을 넘어섰다고 한다. 지에스25는 “매일 300억원이 지에스25의 에이티엠을 통해 거래된 것”이라고 말했다.

대형마트 등에서나 했던 배달 업무도 최근 편의점 업계에서 주목하고 있는 생활 서비스다. 편의점 본사와 배달 앱이 제휴를 맺고, 소비자가 3천원의 배달비를 내고 앱으로 주문하면 인접 점포를 통해 주요 생필품을 배달받는 식이다. 2010년 소수 점포에서 유선으로 배달 주문을 받아 점포에서 직접 배달을 나가는 방식으로 배달서비스를 가장 먼저 도입한 씨유(CU)는 “최근 몇 년 새 배달서비스 매출이 분기별로 평균 25%씩 증가하고 있다”고 말했다.

그 밖에도 공과금 납부, 사진 인화, 프로야구 티켓 구매, 보험 판매, 중고 휴대전화 수거, 세탁물 수거, 항공권 결제, 차량 공유 등도 그간 편의점 업계가 시도했던 생활 서비스들이다. 편의점업계 관계자는 “여러 편의점이 소비자의 생활반경과 가장 근접하게 위치하고 있기 때문에 고객 편의성을 높이기 위한 생활 서비스 경쟁을 치열하게 할 수밖에 없다”고 말했다.

“편의점 성장 둔화 중, 킬러 콘텐츠 개발해야”

편의점의 각종 서비스 경쟁은 앞으로도 지속될 것으로 보인다. 신용평가사 한국신용평가가 지난해 발간한 ‘2020년 산업전망-소매유통’ 보고서는 편의점이 양호한 성장세를 유지할 것으로 전망하면서도 점차 성장 그래프가 꺾이고 있으므로 ‘킬러 콘텐츠’를 개발하는 게 시급하다고 분석했다. 보고서는 “근거리 소비 및 편의성에 대한 선호도 상승에도, 향후 편의점 업계는 공격적인 출점 여파로 향후 점포 수가 크게 증가할 가능성이 낮다”며 “도시락 이후 킬러 품목이 발굴되지 않을 경우 구매 건수 및 구매단가의 큰 폭 증가도 어려울 것”이라고 전망했다. 한 편의점업계 관계자도 “점포 수가 1만점 이하일 때 업계에서 가장 중점을 뒀던 게 접근성이었다면, 4만점이 넘은 현재는 ‘콘텐츠’로 차별화를 시도해야 한다. 다른 편의점에는 없는 상품과 서비스를 구매하기 위해 300m쯤 걷더라도 특정 브랜드의 편의점을 찾아서 방문하도록 유도해야 하기 때문”이라고 했다.

신민정 기자

shin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)