“제 은사이자 시인 윤동주의 벗으로 윤동주 시를 세상에 알린 고 정병욱 선생님 호가 ‘흰 그림자’라는 뜻인 ‘백영’이었어요. 깨끗함과 겸손함을 지향하는 마음이 호에 담겼죠. 정약용 호 ‘여유당’의 여유도 주저주저한다는 뜻이죠. 한국 선인들의 호를 한마디로 말하면 겸손함입니다. 내가 세상을 뒤집고 뭘 하겠다는 뜻이 담긴 호는 거의 없어요. 한 발짝 물러나 성찰하겠다는 뜻이 대부분이죠.”

심 교수가 최근 펴낸 <호, 주인공의 이름> 표지.

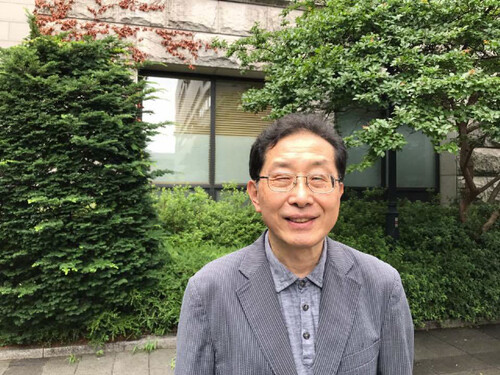

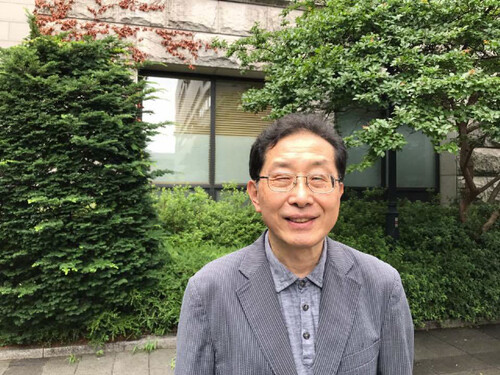

최근 한국 옛 인물들이 호를 갖게 된 동기와 호에 의미를 부여하는 방식 등을 밝힌 저술 <호, 주인공의 이름>(고려대 출판문화원)을 펴낸 심경호(사진) 고려대 한문학과 명예교수에게 선인들 호 중 가장 마음에 든 호를 묻자 나온 답이다.

한자문화권에서 본명을 피하고 호를 쓰는 관습은 중국 당나라 때 생겨나 한국에서는 고려 시대에 퍼졌으며 조선 시대에는 매우 성행했다고 심 교수는 밝혔다. 이 땅의 선인들은 생애 전체에 걸쳐 자신을 가리키는 여러 이름을 지녔다. 본명 외에 ‘아명’이 있었고 혼례 전 ‘성인식’ 때는 ‘자’를 받았고 성인이 된 뒤에는 일상에서 ‘호’를 썼다. 또 서재 등 자신의 일상 공간에 이름을 붙여 호로 쓰기도 했다.

“요즘 많이 쓰는 닉네임은 자기를 감추려는 목적이 크지만 호는 자기 자신을 드러내는 장치였죠. 호의 뜻에 가깝게 살겠다는 의지를 보인 거죠.”

그는 자신의 호 ‘와각서실주인’을 들어 설명을 이었다. “제 서재 이름이 ‘와각서실’이거든요. 와각은 달팽이뿔이죠. 좁은 서재에서 큰 세계를 보겠다는 지향이 담겼죠. <장자>에 나오는 ‘달팽이뿔 위에서의 싸움’ 이야기처럼 치열하게 학문적 투쟁을 하겠다는 의미도 있죠.”

그는 우리 선인들 호에서 ‘중세적 주체’를 본다고도 했다. “제가 이전 책에서 퇴계와 다산 등이 쓴 자찬묘지명을 다뤘는데요. 이런 자찬묘지명은 우리만의 독특한 현상이죠. 중국에도 있지만 우리처럼 많지 않아요. 우리는 또 자기 반성적인 자서전도 많아요. 호도 마찬가지죠. 이는 근대 이전 중세적 주체의 결단을 드러낸 거라고 볼 수 있죠. 대부분 윤리적 결단이었죠.” 덧붙였다. “우리는 중국·일본과 다르게 장난스러운 호를 찾기 힘들어요. 간혹 있어도 거기에 특별한 의미가 담겼어요. 중인들이 많았던 중세 일본만 해도 장난스럽게 지은 호가 많죠.”

추사 김정희는 약 200종 호가 있었지만 무인 이순신 장군은 호를 찾지 못했단다. “충무는 이순신 사후 국가에서 받은 시호이고 장군의 자는 여해입니다. 호는 주로 도시의 문필가 집단이 사용했어요. 호 사용에도 계층성이 있었던 거죠. 중인 특히 아전은 거의 호가 없어요.”

그는 이번 책 후속편도 낼 계획이란다. “이번 책이 호를 짓는 방법론을 주로 다뤘다면 다음 책에서는 조금 더 구체적으로 한 인물이 호를 어떻게 지었는지 살피려고 해요. 예컨대 제가 좋아하는 여성 문인 사주당 이씨(1739~1821)는 주자를 스승으로 삼겠다며 호를 사주당이라고 했어요. 호 작명을 시대 상황 그리고 개인의 삶과 연결해 좀 더 깊이 보려고 해요.”

글·사진 강성만 선임기자

sungman@hani.co.kr