<혁명가의 초상: 무위당 장일순>. 20년 넘게 대학에서 경영학을 가르치다 화가의 꿈을 찾아 지난해 교수직을 내던진 김상표(사진) 작가가 새달 4~9일 원주 치악예술관에서 여는 전시다. 무위당사람들과 무위당미학연구소가 주최하는 이 전시는 올해 27주기인 생명사상가 장일순(1928~94) 선생을 기리는 생명협동문화제 프로그램 중 하나다. 무위당은 국내 최대 생협인 한살림 운동의 창시자이다.

작가의 8번째 개인전인 이 전시에는 무위당 초상화 22점과 3년 전 별세한 무위당의 부인 이인숙 여사 초상화 4점 등 모두 43점이 나온다. 정년을 9년 앞두고 지난해 초 경남과학기술대에서 퇴직한 김 작가는 작년 한 해만 세 차례 개인전을 열었다.

그는 3년 전 무위당을 그려야겠다고 결심한 순간을 이렇게 설명했다. “우연히 프랑스 철학자 에마뉘엘 레비나스의 책 <전체성과 무한>을 읽었는데 그 첫 구절이 ‘참된 삶은 부재한다. 그러나 우리는 세상 속에 있다’였어요. 그걸 보고 나도 모르게 눈물이 나더군요. 그때 ‘내가 갈망하는 참된 삶은 나를 버릴 때 얻을 수 있다’는 생각을 했죠. 그리고 무위당을 그리자고 마음 먹었어요. 당신을 남에게 내어주는 삶을 산 무위당을 그리는 것으로 화가로서 타자를 향한 발걸음을 시작할 수 있겠다고 생각한 거죠.”

그는 무위당을 생전에 직접 만나지는 못했지만, 박사 논문을 쓰던 1990년대 초부터 무위당을 삶의 스승으로 삼아왔단다. 그는 ‘역설의 경영’을 주제로 경영학 박사 논문을 썼다. “효율성과 혁신, 자율성과 통제가 모순적이고 대립적인 게 아니라 같이 가야 한다는 게 ‘역설의 경영학’입니다. 서양 경영학자들은 이런 주장의 근거를 음양오행이나 도덕경, 금강경에 나오는 동양의 정신에서 많이 찾았죠. 역설로 가득한 책이 바로 도덕경이잖아요. 논문을 쓰면서 도덕경을 봤는데 아무리 읽어도 잘 이해가 되지 않아요. 그러다 무위당의 도덕경 풀이를 보고 의문이 풀렸어요. 그때부터 제 삶의 스승으로 삼았죠. 선생은 무욕의 삶이 바로 ‘무위’라고 했어요. ‘사사로운 욕망을 버리고 만물과 하나 되고자 하는 수동적 적극성의 삶’이죠. 선생은 또 ‘보듬어 그 따듯함 속에서 새로운 싹이 트는 게 바로 혁명’이라고 하셨어요. 교수 시절 이런 모심과 살림의 정신을 경영학 연구에 접목하고 싶었지만 뜻대로 되지 않았어요.”

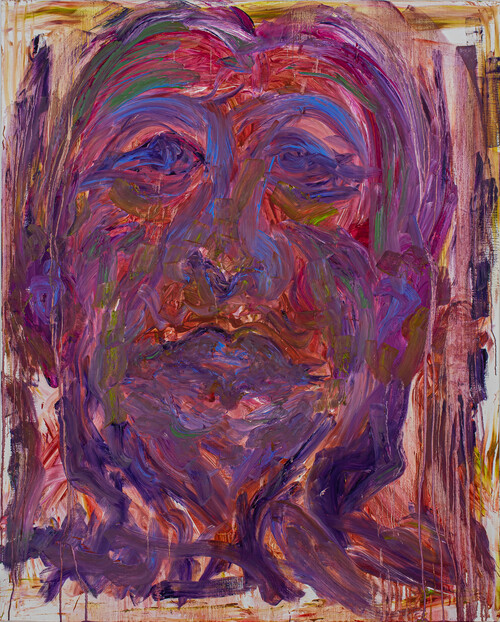

김상표 작 ‘혁명가의 초상-무위당(I-21)’

김상표 작가는 “무위당을 오마주하기 위해 얼굴을 난초꽃처럼 그렸다”고 했다.

그는 “무위당은 삶의 혁명가이자 삶을 예술처럼 산 분”이라며 자신도 그 길을 따르고 싶다고도 했다.

거친 붓질로 강렬한 느낌을 주는 자신의 ‘무위당 초상’을 두고 작가는 이렇게 말했다. “저는 무위당에게서 성자와 혁명가의 모습을 함께 봤어요. 그 분이 살아온 삶을 보면 내면이 들끓었을 것 같아요. 실제 강연 영상을 봤는데 느낌이 강렬해요.” 그는 무위당을 오마주(존경을 뜻하는 프랑스말)하기 위해 얼굴을 난초처럼 그렸다고도 했다. “무위당을 오마주하려면 그분의 서화 작품도 뭔가 내 방식으로 재해석해야 했죠. 난초를 사람 얼굴처럼 그린 게 무위당 서화 작품의 가장 큰 특징입니다. 이런저런 고민 끝에 저는 선생님과 반대로 얼굴을 난초꽃처럼 그렸어요. 꽃은 생명을 상징하잖아요. 그렇게 하면 인간의 원초적 생명력을 얼굴에 담아낼 수 있다고 생각했죠.”

강성만 선임기자

sungman@hani.co.kr, 사진 김상표 작가 제공

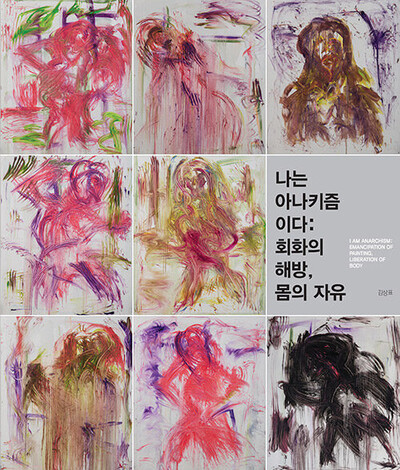

김상표 작가가 최근 펴낸 화집 <나는 아나키즘이다:회화의 해방, 몸의 자유> 표지.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)