☞한겨레 뉴스레터 구독하기 https://bit.ly/319DiiE

누가 어른인가? 어른의 역할은 무엇인가? 요즘 나를 사로잡고 있는 화두다. 여기서 ‘어른’은 연령대로 규정 가능한 특정한 인구집단이라기보다는 문화적으로 구성된 공동체 내 위치에 가깝다. 자신뿐 아니라 주변의 사람과 생명, 사물을 돌볼 준비가 되어 있는 사람. 자신이 가진 자원을 바탕으로, 마찬가지로 문화적 구성물인 ‘아이’를 지원하고 지켜줄 수 있는 사람. 필요한 곳에서 자신의 권위를 올바르게 행사하고, 그 권위에 걸맞은 책임을 지는 사람.

돌아보면 우리는 어른 없는 시대를 살고 있다. 최근 몇년간 채현국-윤여정-오영수로 이어졌던 열광도 어른 없는 시대의 초상이었다. 하지만 어른이 있고 없는 것은 어쩌면 큰 문제가 아닐지도 모른다. 어른 없는 시대가 아이 없는 시대로 이어지지만 않았다면 말이다. 정당하게 보호받아야 할 사람들, 즉 아이들이 힘을 키울 수 있는 조건은 만들지도 못했으면서 과도하게 책임을 묻고, 혐오하고, 차별하고, 지워버리는 사회. 그게 지금의 한국 사회이고, 이는 ‘아이 없는 시대’의 다른 말이기도 하다. 이런 사회는 실존하는 아이들을 자꾸만 해친다.

최근 한국 대중 서사가 이 문제를 진지하게 사유하면서 어른의 부재를 지적하는 것을 넘어 어른의 역할에 대해 말하기 시작했다. 촉법소년이라는 주제를 묵직하게 다루고 있는 넷플릭스 오리지널 시리즈 <소년심판>이 대표적이다. 이 작품에서 소년부 판사 심은석(김혜수)은 “소년범을 혐오한다”고 말하면서도 “소년범죄는 저지르는 게 아니라 물드는 것”이라고 강조한다. 이때 소년을 물들게 하는 건 단순히 ‘나쁜 친구’가 아니라 사회 그 자체이고, 책임은 어른들에게 있다. 근본적인 해결을 위해 심은석은 언제나 우회한다. 속도전과 엄벌주의를 피하고, 시간과 공을 들여 아이들이 몸담고 있는 환경을 조정하는 방식을 택하는 것이다. 물론 어른의 책임을 진 자들 역시 천 번을 흔들리고 실수하며 꾸역꾸역 나아간다.

박동훈 감독의 <이상한 나라의 수학자>도 마찬가지다. 영화는 <소년심판>과는 사뭇 다른 분위기를 연출하지만, 핵심적인 문제의식을 공유하면서 관객들에게 질문한다. 왜 당신은 어른의 지위만 누릴 뿐 그 무게를 제대로 감당하지 못하는가.

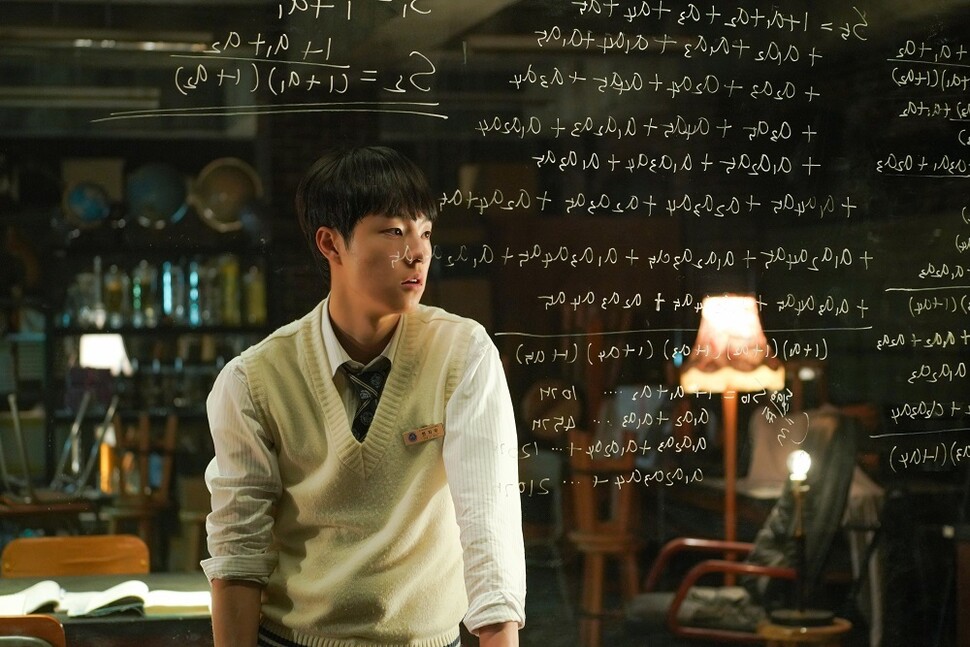

사회적 배려 대상자로 ‘명문 자사고’에 입학한 한지우(김동휘)는 2학기가 되어서도 여전히 학교생활에 적응하지 못하고 겉돈다. 특히 수학이 문제다. 동급생들은 대치동 학원가에서 이미 3학년 교과과정까지 마친 상황이고, 교사들 역시 사교육을 당연하게 여긴다. 지우처럼 학원에 다니지 못하는 학생들의 사정에는 아무도 관심이 없다. 심지어 담임은 수학 때문에 자꾸 떨어지는 내신 관리를 위해 ‘일반 고등학교’로 전학 가기를 권한다. 그러나 지우는 지우 나름대로, 명문고에 입학한 아들 때문에 산다는 홀어머니를 실망시키고 싶지 않다.

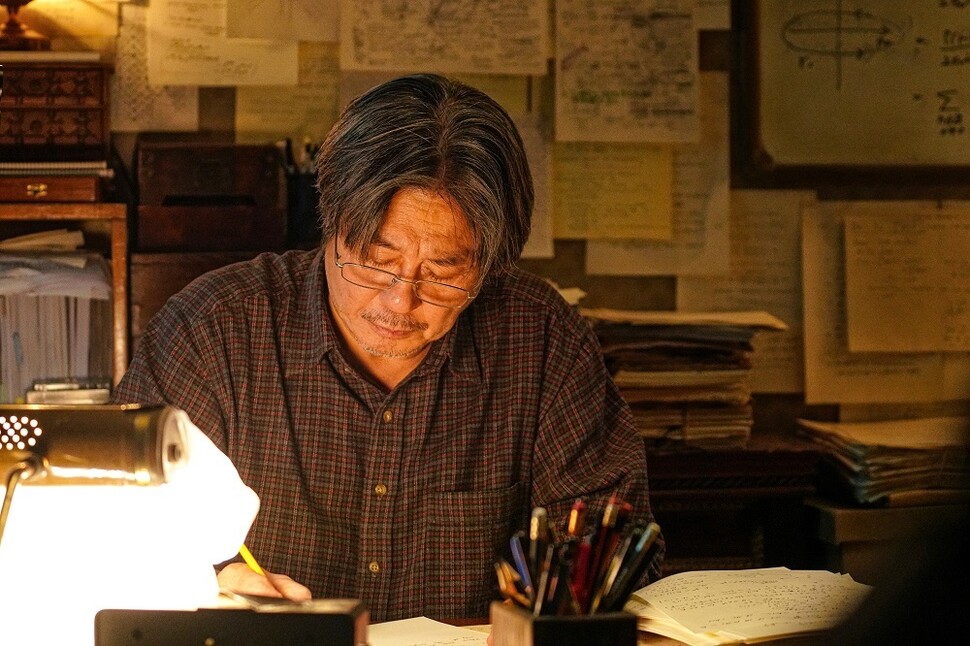

그러던 어느 날, 지우는 우연한 기회에 학생들이 ‘인민군’이라 부르는 학교 경비 아저씨(최민식)가 수학에 능통하다는 걸 알게 된다. 지우는 이번이 ‘수포자’를 벗어날 마지막 기회라는 생각으로 ‘인민군’을 따라다니기 시작하고, 결국 두 사람은 밤마다 별관 B103호에서 만나 수학공부를 하게 된다. 그리고 ‘탈북자’라는 사실 외에는 비밀에 싸여 있던 ‘인민군’의 정체가 밝혀진다. 그는 북한의 천재 수학자 리학성이었던 것. 리학성은 학문의 자유를 찾아 월남했지만, 이남이라고 해서 대단히 다른 상황은 아니다. 이북에서 수학은 군과 당을 위해 사용되고, 이남에서 수학은 오직 좋은 학교에 가고 돈을 버는 데만 사용된다는 차이가 있을 뿐.

영화는 사연이 있는 어른과 강요된 성장통을 앓고 있는 소년의 협력과 우정이라는 익숙한 이야기를 따라간다. 각자의 어려움이 얽히고 설키면서 서로 갈등하고, 이별하고, 그러나 끝내 다시 만나서 인생의 전환점이 마련된다. 대단히 새로울 것은 없지만, 영화의 매력은 충분하다. 무엇보다 리학성 역의 최민식과 한지우 역의 김동휘의 하모니가 훌륭하고, 작품의 메시지가 영화를 경험하고 있는 이의 마음에 억지스럽지 않게 스며들기 때문이다.

지우는 어른을 자처하는 이들이 만들어온 환경 속에서 여기저기로 떠밀려왔다. 마음의 상처가 깊은 어머니는 자기 한 몸 보살피기도 버겁고, 돈만 많고 양심은 없는 학부모들은 시험지 유출 따윈 별일 아닌 것으로 여긴다. 교사들은 “있는 집 애들은 성격도 원만한데, 사배자(사회적 배려 대상자) 애들은 맺힌 게 많다”는 말을 부끄러움도 없이 내뱉는다. 입시의 룰을 지배하는 학부형-사교육-명문자사고 네트워크에서 중요한 건 오직 숫자로 비교 가능한 돈과 성적뿐이다. 하지만 숫자란 원래 이토록 지저분하지 않다. 숫자의 진실한 아름다움을 이해하는 ‘이상한 나라의 수학자’만이 지우의 손을 잡아준다.

‘이상한 나라’는 리학성이 떠나온 북한이 아니다. 그곳은 어른이 어른으로서 행동하는 별관 B103호다. 그는 수학을 잘하기 위해서는 공식을 외우기보다는 질문을 제대로 이해하라고 말하고, 성적을 올리는 데 급급하기보다는 숫자와 함께 뒹굴며 수학과 사랑에 빠지라고 말한다. 그리고 무엇보다 ‘수학적 용기’를 가지라고 조언한다. 그건 무작정 “할 수 있다”고 외치는 객기가 아니다. 그건 “문제가 안 풀릴 때 화를 내거나 포기하는 대신 다음날 아침에 다시 도전하는 여유”다. 수학의 자리에 인생이라는 단어를 넣어도 크게 다르지 않다.

모험하고, 실패하고, 그럼에도 불구하고 될 때까지 다시 시도할 수 있는 여유를 가지는 일. 지금 한국 사회에서 아이들에게 허락되지 않은 한 가지는 이 수학적 용기다. 그런 의미에서 이상한 나라 B103호는 유토피아고, 영화는 기꺼이 판타지가 된다. 그런데 함께 기억했으면 좋겠다. 애초에 유토피아란 ‘존재하지 않는 장소’를 일컫는 냉소적인 의미라기보단 변화에 대한 적극적인 상상과 믿음의 다른 이름이라는 점을 말이다. 이 암담한 시국에 B103호와 같은 상상력을 권해주어 고맙다.

영화평론가, <당신이 그린 우주를 보았다> 저자. 개봉 영화 비평을 격주로 씁니다. 영화는 엔딩크레디트가 올라가고 관객들이 극장 문을 나서는 순간 다시 시작됩니다. 관객들의 마음에서, 대화에서, 그리고 글을 통해서. 영화담은 그 시간들과 함께합니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)