하루 3만명의 승객이 이용하는 부산도시철도. 정해진 스케줄에 따라 열차가 플랫폼으로 들어와 정차하는 건 당연한 일처럼 느껴지지만, 이 모든 과정이 문제없이 이뤄지기 위해서는 매우 다양하고 많은 양의 노동이 필요하다. 김정근 감독의 다큐멘터리 <언더그라운드>는 현장에서 끈질기게 버티고 앉아 이 필수적인 일을 하는 노동자들의 모습과 목소리를 담았다. 그리고 어느 순간 정확하게 질문을 던진다. “왜 이 노동자들은 비정규직의 자리에서 부당한 차별을 당해야 하는가.”

<언더그라운드>에는 세개의 시간이 겹쳐서 함께 흐른다. 하나의 시간은 부산도시철도의 하루다. 다큐는 깜깜한 새벽, 차고지에 잠들어 있던 열차가 눈을 뜨고 서서히 움직이기 시작하는 순간부터 모두가 잠든 시간 노후한 철로를 손보고 귀가하는 노동자들의 모습까지 촘촘하게 지하철 속 노동을 따라간다. 그 24시간에는 역사를 청소하는 사람들, 열차를 모두 해체해서 점검하고 수리한 뒤 재조립하는 사람들, 지하 터널의 벽을 보수하는 사람들도 존재한다. 세상의 모든 것이 모니터와 스마트폰 위의 숫자들로만 움직이는 것처럼 느껴지는 요즘에도 사람들이 먹고, 일하고, 생활하기 위해서 반드시 필요한 노동이 있다. 다큐는 땅속에 잠겨 보이지 않았던 노동의 시간을 지상의 스크린으로 옮겨온다.

두번째 시간은 학생이 노동자가 되어가는 시간이다. <언더그라운드>는 부산의 한 공고에 재학 중인 성운의 모습에서 시작된다. 졸업반인 그는 곧 기업체에 인턴으로 취직할 예정이다. 장난기 가득한 얼굴의 성운은 처음 공고에 왔을 때 “학교 잘못 왔다”고 생각했다고 말한다. “(학교에) 너무 기계밖에 없으니까. 너무 크고, 저거 잘못하다간 사람 잘못되겠다(싶어서).” 용접 노동자인 아버지 역시 졸업하고 대학에 가라고 말했었다. 사무직이 되어야 “더울 때는 시원하고, 추울 때는 따뜻한 곳”에서 일할 수 있다고 말이다. 그러나 성운은 기계를 만지는 사람이 되기로 한다. “더 보람 있고 멋져 보이는” 일이기 때문이다.

그렇다고 성운이 현실을 순진하게만 바라보는 건 아니다. 그는 당장 자신 앞에 놓여 있는 일자리가 비정규직 ‘버튼맨’(버튼 누르는 단순한 노동을 하는 사람)이라는 사실을 잘 알고 있다. 다큐는 성운의 모습을 부산 지하철을 움직이는 다양한 노동자들의 모습으로 이어가면서 성운의 시간을 비정규직 노동자들의 시간으로 연결시킨다. 그렇게 개인의 경험이 더 긴 시간과 더 큰 구조 안에 놓인다.

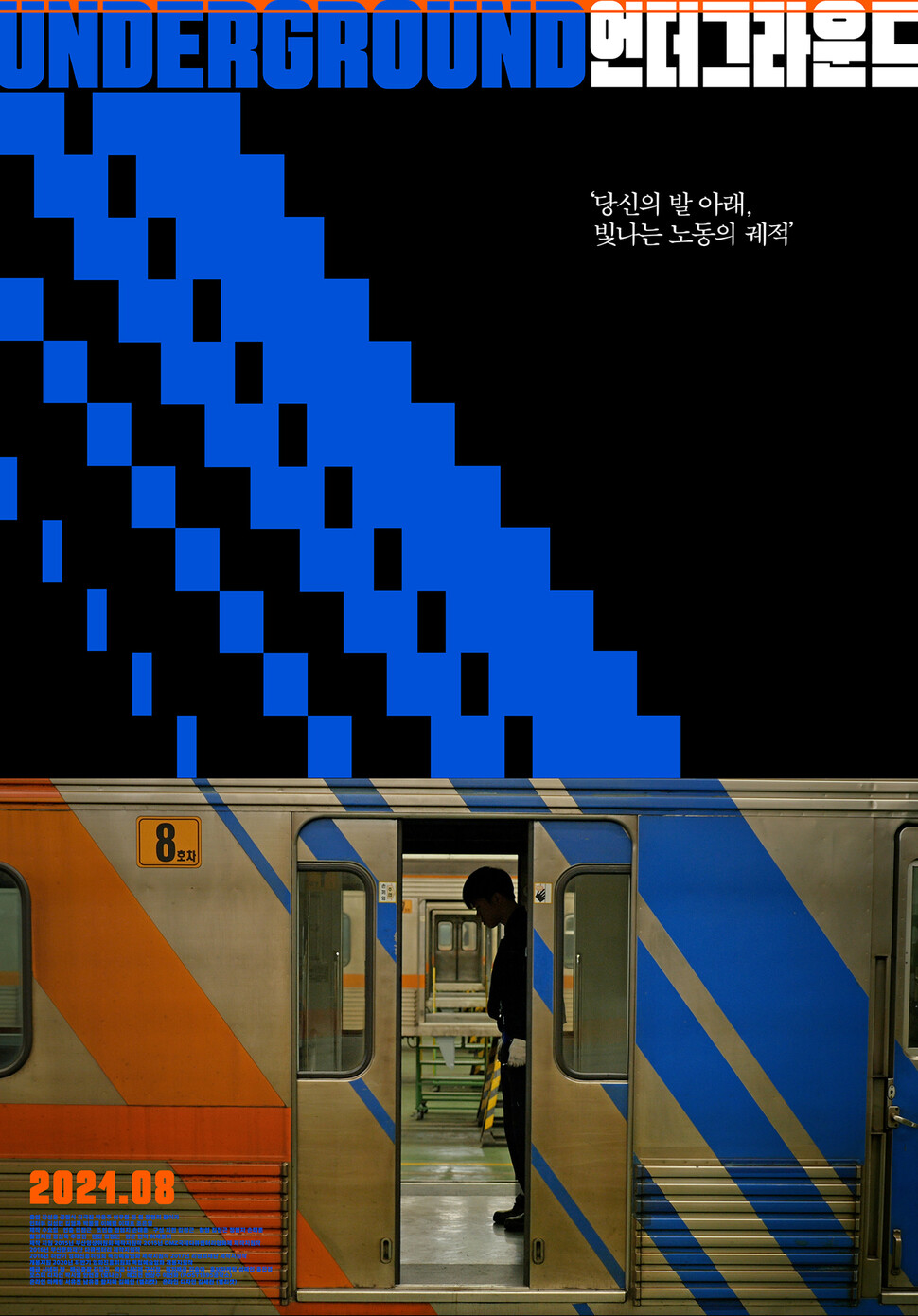

영화 <언더그라운드>에는 부산도시철도의 하루, 노동자가 돼가는 학생, 그리고 이들을 만나는 감독 등 세개의 시간이 흐르며 인간과 기계의 뜨거운 협업 모습을 보여준다. 시네마달 제공

다큐가 그리는 비정규직 노동자들 역시 한자리에 머물러 있는 존재는 아니다. “처음에는 아무한테도 청소한다는 말을 못 했다”는 청소 노동자는 시간이 흐를수록 자신의 일에 자부심을 느끼게 되었다고 말한다. 힘겹게 버텨서 숙련공이 된 철로 수리반 작업반장은 “비정규직 문제를 해결하지 못한다면 승객들의 안전도 위험에 처할 수 있다”고 경고한다. 그렇게 노동자들은 경험 안에서 쌓인 기술과 노하우를 바탕으로 정규직화를 요구하기 시작했다. ‘학생이 노동자가 되어가는 시간’은 노동자 개개인의 경험이 가진 보편성을 확인하는 시간이기도 하다.

세번째 시간은 2015년부터 2019년까지, 다큐를 기획하고, 현장에서 부대끼며, 노동자들을 만났던 감독의 시간이다. 영화는 일견 <위로공단>이나 <철의 꿈>과 같은 작품이 보여준 최근 노동 다큐멘터리의 경향을 따르는 듯하다. 영화학자 조혜영은 2010년대에 “새롭게 부상한 다큐멘터리들”이 “노동자들과 거리를 두고 담담하게 관찰하고, 미학적 구도와 조형미, 시적이고 압축적인 상징을 드러내는 퍼포먼스의 이미지로 노동을 그려낸다”고 평가했다. <언더그라운드> 역시 이미지와 사운드가 압도적인 작품이다.

그러나 <언더그라운드>는 명백하게 다른 길을 간다. 카메라 앞의 노동자들이 종종 카메라 뒤의 감독에게 말을 걸어오는 장면은 놀라운 순간을 만들어낸다. 감독은 삭제할 수도 있었던, 어쩌면 사소한 순간들을 고집스럽게 남겨둠으로써 카메라에 부여된 권위를 걷어내고 전지적 시점을 박탈한다. 더불어서 음악 없이 완전히 현장음만으로 소리를 채우면서 관객으로 하여금 노동 시간 그 자체를 경험하게 한다. 음악은 때로 노동이 아니라 ‘노동을 바라보는 감독의 감정’을 관객에게 권유한다. 그리하여 카메라는 기존의 작품들과 달리 “21세기 노동의 구조에 대해 코멘트”를 하는 것이 아니라, 그 자리에서 노동자들과 함께 숨 쉰다. 이와 함께 다큐는 또 하나의 성취를 보여주는데, 이 작업이 ‘예술’을 자처하기 전에 노동의 결과물임이 드러나는 것이다.

2015~19년 노동자 만나온 김정근 감독

전지적 시점 걷어내고 노동 만나게 해

영화의 마지막. 전문성과 숙련이 필요한 직종이기 때문에 외주화나 비정규직화를 걱정하지 않았던 정규직 기관사는 무인 시스템으로 움직이는 열차에 올라탄다. ‘외주화’는 피했지만 닥쳐오는 ‘무인화’는 피할 수 없는 시간. 운전석이 없기 때문에 확 트인 경관을 자랑하는 열차는 기관사를 태우고 미래로 나아간다. 그리고 암전. ‘언더그라운드’라는 제목이 비로소 화면에 떠오른다.

이 마지막 장면은 다큐가 지금까지 펼쳐놓은 세개의 시간을 또 하나의 시간에 접속시킨다. 그것은 4차 산업혁명, 무인화의 시간이다. 그리고 그것은 어쩌면 새로운 ‘언더그라운드’, 인간의 노동을 더욱 비가시화하는 숨겨진 시공간이다. 우리는 이 미래를 어떻게 준비해야 할까?

한 인터뷰에서 감독은 철도 노동자들을 카메라에 담으면서 “인간과 기계의 대결 구도가 흥미로웠다”고 말했다. 다큐는 거대한 열차와 철로, 지하 터널, 역사, 온갖 폐회로티브이(CCTV)와 스크린도어 등 시스템의 총합으로서 ‘최종적 기계’(the final machine)인 거대한 지하철 시스템과 그 속의 노동자―인간이 맺는 관계를 근사하게 포착했다. 나에게는 그 모습이 ‘대결’이라기보다는 인간과 기계의 뜨거운 협업으로 다가왔다. 인간의 배제가 아닌 협업의 확장. 그것이 우리가 더 많이 상상해야 할 미래가 아닐까.

<당신이 그린 우주를 보았다> 저자

손희정 영화평론가가 개봉 영화 비평을 씁니다. 영화는 엔딩크레디트가 올라가고 관객들이 극장 문을 나서는 순간 다시 시작됩니다. 관객들의 마음에서, 대화에서, 그리고 글을 통해서. 영화담은 그 시간들과 함께합니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)