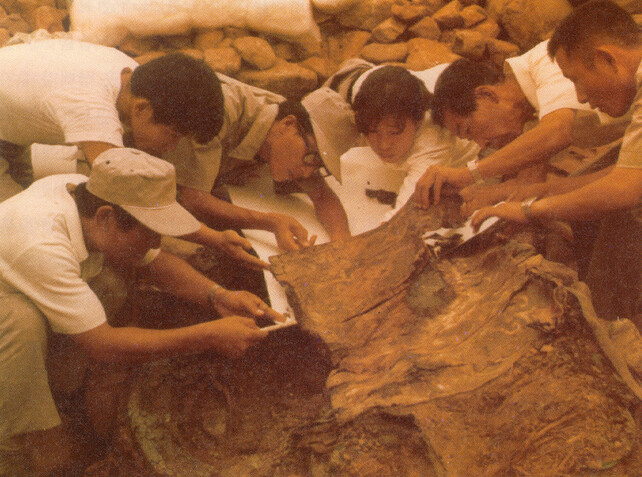

1973년 경주 천마총 고분 발굴 현장에서 조사단원들이 천마도가 그려진 장니를 수습하는 작업 광경. 모자 쓰고 안경을 낀 이가 최근 <신라 6부의 고분 연구>를 펴낸 최병현 교수다. 문화재청 제공

옛 신라의 고분을 이야기하면 누구나 떠올리는 이미지들이 있다. 찬란하게 빛나는 금관과 허리띠 따위의 황금 유물과 고도 경주에 있는 거대한 높이의 봉분이 솟은 무덤 떼의 모습들이다. 일반인의 연상은 대개 그 정도에서 멈추기 마련이다.

돌로 내부 묘실 둘레를 가득 채웠다고 하여 ‘돌무지덧널무덤’으로 이름 붙인 신라 무덤들의 독특한 내부 얼개가 어떤 연원에서 구상되고 만들어졌는지, 무덤의 실체가 20세기 초부터 세상에 알려지게 된 내력은 무엇인지, 이 큰 고분의 유래와 주인공이 누구인지를 놓고 조선시대부터 지금까지 학자들은 어떤 주장과 논란을 벌여왔는지 등에 대해 대다수 사람들은 잘 알지 못한다.

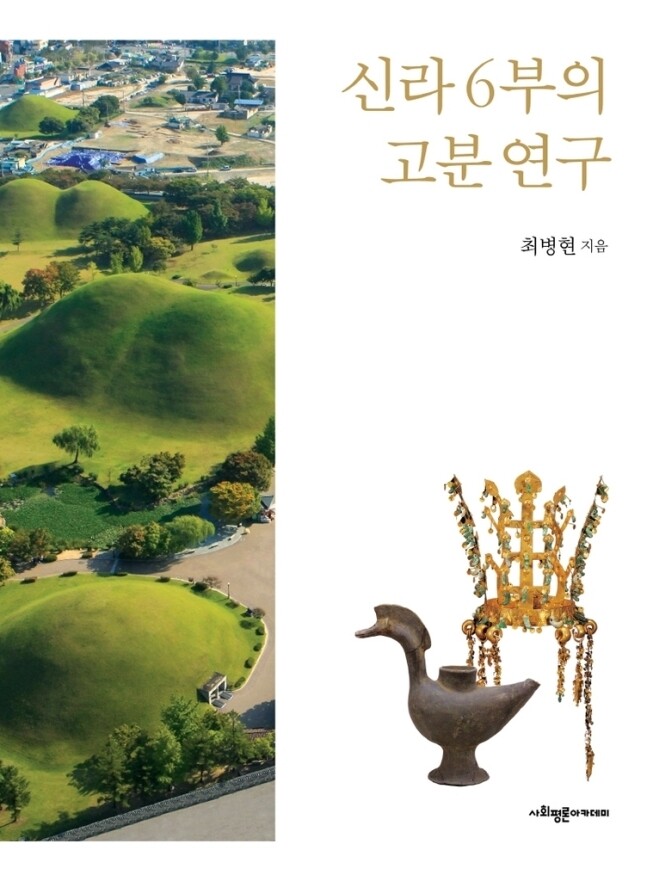

국내 신라 고고학 분야의 원로 권위자인 최병현 숭실대 명예교수가 <신라 6부의 고분 연구>(사회평론아카데미·6만5000원)를 최근 펴냈다. 무려 1124쪽이나 되는 방대한 분량의 학술서로, 신라 고분에 얽힌 여러 의문에 대해 전문가의 체계적인 해석과 식견을 명쾌하게 밝혀준다는 점에서 신라 고분 박물지의 성격을 지닌다.

지은이는 1973년 옛 문화재관리국 소속 연구원으로 경주 천마총을 발굴한 것을 계기로 황남대총, 안압지, 황룡사터 등 한국 고고학사에 남을 경주의 기념비적 발굴 사업에 모두 참여한 유일한 생존 고고학자다. 책은 그가 50년 가까이 정리해온 신라 고분 고고학의 연구 내용을 총체적으로 정리한 것이다. 지역 소국인 사로국 시기부터 고신라 시대, 통일신라 시대까지 경주분지의 평지와 구릉 곳곳에 산재한 주요 고분들의 역사적 정체와 양식적·문화적 성격에 대해 연대순으로 살핀다.

그가 역점을 둔 것은 신라 고분 문화를 대표하는 3~5세기 신라 전기의 월성 북고분군의 무덤들과 출토 유물들이다. 그는 이 고분군을 중심으로 한 신라 전기 왕도 고분이 이후 발전하는 양상을 분석하면서 신라 건국 때부터 나라의 기틀이 된 경주 일원 6부 세력과의 연관 관계를 고찰한다.

최병현 숭실대 명예교수 근래 모습. 숭실대 제공

딱딱한 역사 학술서 같지만, 과거 경주 고분의 조사 연구사를 다룬 부분은 흥미진진하게 읽힌다. 조선시대에 이 무덤들을 인공적으로 만든 산으로 여겼다가, 화계 류의건이나 추사 김정희 같은 학자들이 고증해 왕릉이라고 밝히며 일부 무덤 주인까지 고증했다는 사실이 먼저 언급된다. 뒤이어 1906년 일본 학자 이마니시 류의 황남리 고분 조사와 1909년 야쓰이 세이이쓰의 황남리 남총, 서악리 석침총 조사로 근대 경주 고분 고고학 조사의 서막이 열렸고, 1921년 최초로 금관 등의 대형 황금유물을 쏟아낸 금관총 발굴과 1924년 금령총, 1927년 서봉총 조사로 본격적인 고분 유물과 얼개의 조사가 진행됐다는 것, 그리고 해방 이후 1946년 한국 고고학의 첫 발굴이 경주 호우총과 은령총 조사였다는 점 등을 차근차근 얘기해준다.

신라 고분에 얽힌 학계의 여러 쟁점에 대해 의견을 제시한 대목은 책의 또 다른 알짬이다. 눌지왕설과 내물왕설이 엇갈리는 국내 최대 고분 황남대총 남분의 주인공 논란에 대해 지은이는 토기와 무덤 배치 구조상의 여러 자료들을 총합한 결과 주인공은 내물왕이 분명하며 북분은 왕비의 것이란 주장을 제시한다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)