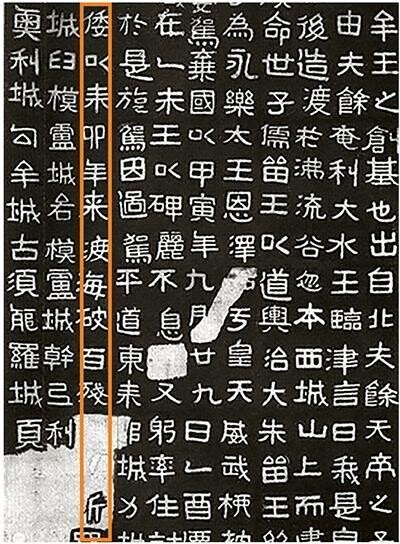

1884년 사코 중위가 일본에 가져간 광개토왕비의 탁본. 학계에서 ‘쌍구가목본’이라고 부르는 것으로, 흐릿한 원래 탁본의 글자윤곽을 좀더 잘보이도록 자의적으로 덧칠했다. 주황색 선 안의 구절이 논란이 된 ‘신묘년조’의 일부다. 역사비평사 제공

압록강 너머 중국 지안 옛 국내성터에는 고구려 광개토왕(재위 391~412)의 비가 올해로 1606년째 서 있다. 아들 장수왕이 414년 세운 고구려 문화유산의 대명사다. 높이 6m를 넘는 판석에 1775자의 예서체 한자들로 왕의 치적을 새긴 이 거대 비석은 한민족 역사상 가장 강건했던 나라의 역사와 품격을 드러낸다.

광개토왕비는 드높은 위상과 달리 국내 학계에선 한국 고대사의 가장 큰 고민 덩어리처럼 인식된다. 일본 학계가 처음 비석 명문을 판독해 연구를 시작한 탓이 크다. 1883년 일본 장교가 비를 확인한 뒤 탁본을 입수해 학자들이 명문을 판독했다. 그때부터 왕의 백제 정벌 업적을 새긴 본문 앞 한 구절(전치문)의 해석내용이 논란거리로 떠올랐다. 9번째 행의 이른바 ‘신묘년조’로, 영락 6년(396) 왕이 벌인 백제 정벌을 배경으로 앞선 신묘년(391) 일어난 왜, 백제, 신라의 전란을 지목한 내용이다. 원문(百殘新羅舊是屬民由來朝貢而倭以辛卯年來渡□破百殘□□新羅以爲臣民)은 32자에 불과한데, 지금껏 확고한 해독의 전범이 세워진 바 없다. 19세기말 먼저 판독한 일본학자들은 ‘왜가 바다 건너 백잔(백제)과 신라를 쳐 신민 삼았다’고 풀이했다. 고대 한반도를 지배했다는 임나일본부설의 확고한 물증으로 선전한 것이다. 이 구절이 뒤에 나오는 백제 정벌 명분을 제시하려고 배치된 것이 분명한데도, 그들 해석문에서 백제의 잘못이 안 보이는 허점은 묻어버렸다. 반면, 20세기초 연구를 시작한 정인보 등 국내 학자들은 고구려를 주어 삼았다. ‘왜가 신묘년에 오자 (고구려가) 건너가 격파하고 백제는 신라를 침략했다’ 등으로 풀었으나, 문법에 안맞고 부자연스런 해석이란 지적을 받았다. 70년대 일제의 비문 변조설이 제기되면서 초기 탁본 재조명 바람이 일었으나, 해석상 진전은 미흡했고, 식민사관, 민족사관이 작용한 근대기 해석의 대립이 130년 이상 고착되면서, 비는 역사적 진실을 빨아들이는 블랙홀이 되어버렸다.

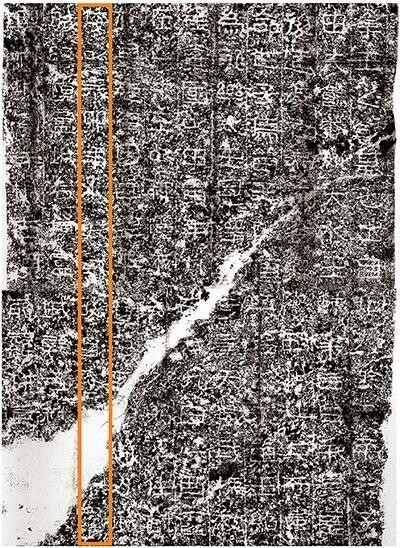

1889년 제작된 광개토왕릉비 원석 탁본(미즈타니본). 주황색 선 안은 논란이 된 ‘신묘년조’의 일부. 역사비평사 제공

옛 문헌과 문자 판독의 실력자인 최연식 동국대 사학과 교수가 최근 ‘신묘년조’에 도전적인 재해석을 내놓은 건 늪 같은 연구의 교착 상황을 타개하려는 의지로 읽힌다. 그는 20일 열리는 한국목간학회 발표회(공주대)에서 ‘영락 6년 고구려의 백제 침공 배경과 역사적 의미’란 논고를 낸다. 한문의 정통 문법구조를 바탕으로 훑어보니 ‘신묘년조’의 기존 해석들은 그동안 몰랐던 결정적 모순을 지녔음을 확인했다는 게 핵심이다. 다른 명문들엔 없는 해석방식을 신묘년조에만 무리하게 적용했고, 뒤에 이어지는 백제 정벌 기사 명분을 설명하는 데 필수적인 백제의 과실이 없거나 모호한 한계도 한결같이 갖고 있더라는 비판이다.

논고를 보면, 신묘년조를 제외한 비문의 다른 명문들은 모두 한문 문장 전형인 4자+6자 구조다. 반면, 신묘년조 기존 해석문들은 ‘來渡…’ ‘…新羅’ 등 핵심부 10자를 아예 하나의 구절로 합치거나, 3자+7자 또는 5자+5자 구절로 나누는 등 한결같이 4자+6자 구조에서 벗어난 변격으로 자르고 이어붙였다. 이에 최 교수는 다른 명문처럼 4+6자 구조에 따라 신묘년조 구절을 갈라서 해석해보니 ‘而倭以辛卯年(이왜이신묘년), 來渡□破(래도□파), 百殘□□新羅(백잔□□신라)’로 나누어지면서, 새로운 풀이의 지평이 열렸다. ‘건너와 깨뜨리다’란 동사로 그동안 해석되면서, 그 주어가 왜인지 고구려인지 100년 이상 논쟁해온 ‘來渡□破’가 특히 그러했다. 4자의 문장구성에서 ‘깰 파’(破)자는 동사가 아니라 ‘건너오다’란 겹동사 來渡(래도)의 목적어로 볼 수 있게 됐다. ‘□破’(□파)를 두 글자 지명으로 본다면, ‘~파’가 들어가는 고대 한반도 지명들 중엔 반파(伴跛, 叛波)가 유일한 사례가 된다고 최 교수는 짚었다.

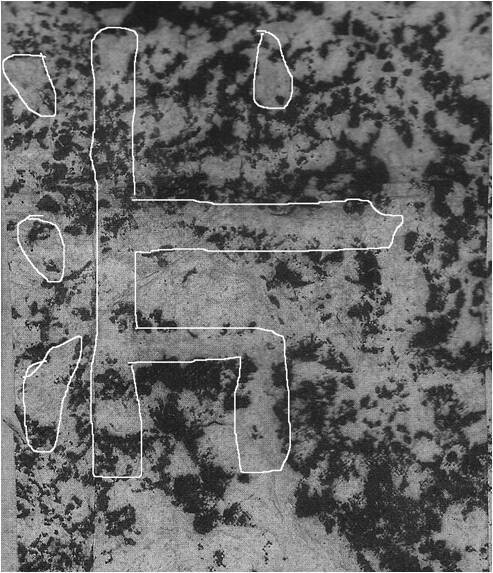

최 교수가 `반'자로 판독한 ~渡O~의 O자.

반파는 4~6세기 한반도 남부에 있던 정치체다. 백제, 신라와 경쟁했고 가야, 왜와는 가깝게 교류한 소국으로 <일본서기> 등 중국, 일본 사서에도 기록이 보인다.

실제로 비 탁본 중 상태가 좋다는 경희대 혜정박물관 소장본을 검토한 결과 신묘년조의 ‘…□破’의 □부분에서 중간 부위의 ‘-’획과 그 아래의 ㄱ획, 글자 왼쪽의 삼수변 획 ‘氵’ 등을 확인할 수 있었다고 최 교수는 밝혔다. 이런 획들이 들어가는 글자는 ‘沜’(반:泮의 이체자) 이외엔 확인되지 않는다는 것이다. □가 沜(=泮)이라면 ‘□破’는 반파란 지명이나 국명을 표기한 것일 수 있다. 이런 추론을 전제하면, 신묘년조 구절은 ‘왜가 신묘년 반파로 건너오자 백제가 그들과 함께 신라를 침략해 신민으로 삼았다’로 풀이할 수 있다. 뒤에 나오는 백제 정벌 배경도 구체적 설명이 가능해진다.

반파를 두고 고고역사학계는 경상도 고령에 근거지를 둔 대가야의 다른 명칭이라고 대체로 추정해왔다. 이에 대해 그는 ‘반파=대가야설’은 6세기 자료를 기반으로 하지만, 비문에서 판독된 반파는 4세기 세력이어서 지역기반, 정체가 다를 수 있다면서 논의 가능성을 열어둘 필요가 있다고 했다.

관건은 판독한 새 글자가 정말 ‘沜’(반)자일까 하는 점이다. 고광의 동북아재단 연구위원은 “탁본 표면 상태나 글자체의 구도로 볼 때 신묘년조에서 삼수변 붙은 ‘沜’(반)자가 판독될 여지를 얼마나 인정할지가 학계 논의의 초점이 될 것”이라고 전망했다. “견해가 아닌 가설과 문제 제기”라고 밝힌 최 교수의 발표가 광개토왕비의 블랙홀을 벗어날 돌파구가 될 수 있을까. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)