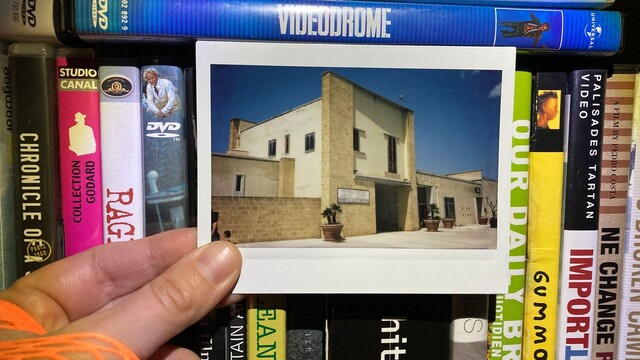

다큐멘터리 영화 <킴스비디오>의 한장면. 전주국제영화제 제공

1990년대 영화광들이 미국 뉴욕에 가면 성지순례처럼 방문하는 곳이 있었다. 이스트빌리지에 본점을 둔 비디오 대여점 ‘킴스비디오’도 그중 하나였다. 보통 비디오 대여점에서는 구경할 수 없는 타이틀이 빼곡했고 개성 넘치는 큐레이션으로 선정한 영화 추천 리스트가 벽을 채웠다. 운 좋으면 로버트 드니로나 쿠엔틴 타란티노 같은 유명인 단골을 만날지도 모른다는 설렘은 덤이었다.

1979년 맨손으로 뉴욕땅에 도착해 킴스비디오를 뉴욕의 명소로 키운 설립자 김용만(65)씨는 올해 전주국제영화제 상영작 <킴스비디오>의 주인공이기도 하다. 김씨를 지난 28일 전주 영화의 거리 카페에서 만났다.

“킴스비디오를 영화로 만들고 싶다는 제안은 여러번 받았어요. 하지만 킴스비디오의 철학이 그랬듯이 너무 상업적인 작품이면 안될 거 같았습니다. 킴스비디오의 회원이기도 했던 다큐멘터리스트 부부(데이비드 레드먼, 애슐리 세이빈) 감독의 취향이 저하고도 잘 맞아 제작을 수락하게 됐죠.”

군산에서 태어난 김씨는 20대 초반 홀로 뉴욕에 이민 가 과일 좌판을 열면서 첫 사업을 시작했다. 하루 20시간 넘는 노동을 하며 좌판은 곧 가게 ‘킴스 그로서리’ 가 됐지만 근처 슈퍼마켓에 밀려 ‘킴스 런드리(세탁소)’로 바꾼 게 ‘킴스비디오’의 시작이었다. 세탁소 한쪽에 비디오 렌털 코너를 운영하던 그는 1985년 아예 업종 전환을 했고 1987년에 ‘킴스비디오’ 2호점을 냈다.

뉴욕의 명소였던 킴스비디오 설립자이자 영화 <킴스비디오 > 주인공인 김용만씨. 정지욱 영화평론가 제공

“충성도 높은 회원들은 뭔가 다른 걸 원했어요. 그래서 1980년대 말 한국영화 타이틀에 영어 더빙을 하고 표지를 다시 만들어 대여하기 시작한 게 동유럽 영화로 중국과 일본 영화로 확장된 거죠. 뉴욕에 있는 그 나라 문화원과 도서관을 뒤지고 나중에는 영화제에 다니며 타이틀을 모았습니다.” 한국의 박철수 감독 영화, 거장이 되기 전 존 카사베츠, 스탠리 큐브릭의 초기작들이 그를 통해 알려졌다.

불법복제 논란과 저작권 소송도 늘 그를 따라다녔다. 메이저 스튜디오들이 그에게 저작권 소송을 걸었고 에프비아이(FBI) 등이 급습해 타이틀을 압수해 간 것도 여러번. “제가 대여한 작품들은 미국 내 유통이 안되거나 메이저 스튜디오가 저작권을 가지고 있어도 창고에 묻어둔 작품이 대부분이었어요. 비디오가 5000개 이상 판매되지 않으면 수익이 안 나니까요.” 미국의 대표적인 컬트 감독인 존 워터스 같은 이들이 자신의 작품을 다시 세상에 나오게 해준 김씨를 지지했고 그는 수많은 소송을 통과하면서 킴스비디오를 회원 수 25만명을 보유한 6개 점포로 성장시켰다. 미국 내 65개 주요 대학 영화과와 도서관에도 납품했다. 한때 300명에 이른 직원들은 대부분 영화과 학생이나 예술가들이었고 쿠엔틴 타란티노와 영화 <조커>, <행오버>의 토드 필립스 등이 킴스비디오 ‘알바’ 시절을 거쳤다. 2000년대 초까지 킴스비디오는 단순한 비디오 대여점이 아닌 뉴욕의 문화적 명소로 자리 잡았다.

하지만 2000년대 중반부터 넷플릭스처럼 대자본을 가진 스트리밍서비스의 성장으로 킴스비디오의 매출은 급전직하했다. “2005년부터 매출이 해마다 30%씩 떨어졌어요. 도저히 감당할 수 없어 2008년 마지막 날 폐업을 했죠. 억울하고 분했지만 도리가 없었어요. 폐업을 선언하자 <뉴욕타임스>에서 인터뷰를 했는데 ‘나는 실패자다’라고 말했죠.” 이때부터 킴스비디오는 매우 이상하면서도 흥미로운 여정을 간다. 다큐멘터리 <킴스비디오>에는 이 과정이 스릴러처럼 담겼다.

뉴욕의 명소였던 킴스비디오 설립자이자 영화 <킴스비디오 > 주인공인 김용만씨. 정지욱 영화평론가 제공

“폐업하면서 5만5천개의 타이틀을 기증하겠다고 알렸어요. 모두 가져가고, 회원은 누구나 열람할 수 있고, 공공에 개방해야 한다는 조건을 만족하는 곳을 찾았는데 단 한 군데에서 흔쾌히 이를 수락했죠.” 뉴욕대도 도서관도 아닌 이탈리아 시칠리아 섬의 인구 1만여 명의 작은 도시 살레미가 그곳이다. “뉴욕에서 잊혀지고 싶다”는 그의 바람도 작용했다. 현재 이탈리아 문화부 차관인 당시 살레미 시장 비토리오 스가르비는 450석 규모의 극장까지 있는 지중해풍 대형 건물 ‘킴스센터’를 짓고 성대한 환영식까지 했다. 하지만 이듬해 마피아와 금전적 관계에 얽힌 게 드러나며 시장이 사임했다. 킴스센터는 황폐해졌고 타이틀은 방치됐다. ‘사라진 킴스비디오는 도대체 어떻게 됐을까’라는 질문으로 시작한 레드먼·세이빈 감독은 보다못해 이 가운데 2만개 가량을 훔쳐 뉴욕으로 가져온다. 그렇게 돌아온 ‘킴스비디오’는 지난해 뉴욕 알라모드래프트하우스극장에 자리 잡고 다시 문을 열었다. 살레미시와도 원만하게 문제를 풀어 지난해부터 시칠리아 섬의 야외극장에서 ‘시네킴영화제’를 열고 있다. 영화제를 통해 김씨는 새로운 포부를 가지게 됐다. “살레미도 젊은이들이 빠져나간 도시라 영화제의 테마는 ‘귀향’입니다. 비슷한 처지에 놓인 한국이나 다른 나라의 도시들과 결연해서 청년들에게 예술적으로 그리고 삶에 있어서도 다양한 활력을 제공해보려고 합니다.”

전주/김은형 선임기자

dmsgud@hani.co.kr, 사진 정지욱 영화평론가 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)