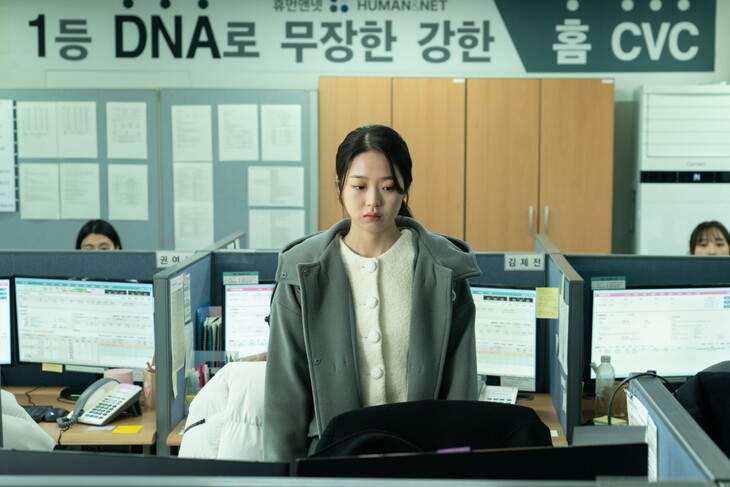

영화 <다음 소희> 스틸컷. 트윈플러스파트너스 제공

2017년 1월 전주의 한 저수지에서 여고생이 숨진 채 발견됐다. 특성화고 졸업을 앞두고서였다. 직전까지 그는 대기업 통신사 콜센터에서 넉달 남짓 현장실습생으로 일했다. 대체 무슨 일이 있었던 걸까.

실제 사건을 영화로 만들자는 제작사의 제안에 정주리 감독은 2017년 당시 이를 다룬 시사 프로그램 <그것이 알고 싶다>(SBS)를 되돌려 봤다. ‘왜 고등학생이 이런 곳에서 일하지?’로 시작된 물음표는 ‘왜 자꾸 이런 일이 반복되지?’ 같은 근원적 질문으로 이어졌다. 현장실습 관련 탐사보도 기사와 토론회 영상, 책 등을 찾아보며 생각했다. ‘같은 일이 반복되도록 하는 데 나도 일조했구나. 너무 쉽게 잊었구나. 늦었지만 이제라도 이야기해야 한다.’ 밤낮없이 시나리오에 매달린 지 꼬박 다섯달, 마침내 마침표를 찍었다. 2021년 5월이었다.

영화 <다음 소희> 스틸컷. 트윈플러스파트너스 제공

전자우편으로 시나리오를 받은 배우 배두나는 한참 전 일을 떠올렸다. 정 감독과 2014년 개봉작 <도희야>를 작업했을 때였다. 시골로 좌천된 경찰과 가정폭력에 시달리는 소녀의 연대를 그린 시나리오에 반해 신인 감독의 초저예산 데뷔작에 출연료도 받지 않고 선뜻 출연한 그였다. “그때도 글이 참 좋아서 함께했는데, 이번에도 첫장 읽을 때부터 ‘감독님 글이 여전하구나’ 생각했어요. ‘이 좋은 글을 영화로 만들고 싶어 하니 내가 응원해야지’ 하는 마음이었죠. 예전에 뉴스 보고 안타깝게 생각했던 소재와 주제이기도 했고요.” 최근 서울 종로구 소격동의 한 카페에서 만난 배두나가 이렇게 말했다. 그는 시나리오를 받은 다음날 아침 곧바로 정 감독에게 전화했다. “우리 만나요.” 7년 만의 재회였다. 시나리오 쓸 때부터 배두나를 염두에 뒀던 정 감독은 오랜 동지를 만난 것처럼 든든했다.

영화 <다음 소희> 스틸컷. 트윈플러스파트너스 제공

둘의 의기투합이 빚어낸 영화 <다음 소희>(8일 개봉)는 독특한 구조를 지닌다. 영화가 시작된 지 한 시간이 넘도록 배두나는 잠깐 스치는 장면 말고는 등장하지 않는다. 1부 격인 전반부는 오롯이 소희(김시은)의 시선을 따라간다. 밝고 쾌활하며 춤을 좋아하는 소희는 특성화고 애견학과 졸업을 앞두고 전공과 상관없는 통신사 콜센터에 현장실습을 나간다. 그곳에서 인터넷을 해지하려는 고객의 마음을 돌리는 업무를 하며 갖은 폭언과 스트레스에 시달린다. 야근을 밥 먹듯 하며 목표를 달성해도 실습생이라는 이유로 성과급도 제대로 받지 못한다. 그런데도 그만둘 수 없다. 학교로 돌아가면 “취업률 떨어뜨리는 ××” 취급을 받는 탓이다. 비참한 일들을 겪으며 절망과 무력감에 잠식된 소희는 끝내 돌아오지 못할 길을 떠난다.

영화 <다음 소희> 스틸컷. 트윈플러스파트너스 제공

형사 유진(배두나)이 본격적으로 등장하는 건 소희가 사라진 다음이다. 2부 격인 후반부에서 유진은 소희의 죽음이 석연치 않음을 느끼고 그가 걸어온 길을 되짚는다. 수사할수록 유진은 분노와 참담함에 몸서리친다. 학생을 취업률 숫자로만 보는 학교에 가선 “이게 학교예요? 인력파견소지”라며 흥분하고, 수사를 대충 끝내라는 상관에게는 “이전 사건을 제대로 수사했으면 막을 수 있었잖아. 근데 왜 보고만 있었냐고!”라며 따진다. 배두나는 “연기하면서 진짜로 분노했다. 너무 흥분해서 목소리가 막 갈라졌다”고 말했다. “미리 계산하고 연기하지 않는다”는 그는 “그 자리에서 느낀 대로 연기했다”고 했다. 배두나의 유진은 고구마 100개쯤은 먹은 듯 답답해하는 관객을 대변하는 구실을 한다.

유진의 안간힘에도 현실의 벽은 높고 단단하기만 하다. “학생이 일하다 죽었는데, 누구 하나 내 탓이라는 데가 없다”며 절규하던 유진은 끝내 절망과 무력감에 무릎을 꿇고 나서야 소희의 마지막 심경을 온전히 이해하게 된다. 영화는 결국 소희 이후에도 수많은 ‘다음 소희’들이 나올 수밖에 없는 사회구조를 보여주며 근본적 변화를 묵묵히 촉구한다.

영화 <다음 소희>의 주연배우 배두나(왼쪽)와 정주리 감독. 트윈플러스파트너스 제공

정 감독은 이런 말을 남겼다. “나는 영화의 힘을 믿습니다. 비록 허구의 인물, 허구의 이야기가 될지라도 영화가 진실을 담으면 관객들의 마음속에 살아간다는 사실을 믿습니다. 끊임없이 영향을 미치고 스스로의 길을 간다는 것을 알고 있습니다. 비록 그 아이는 가고 없지만, 부디 영화 속에 소희로 살아남아 많은 이들이 오래도록 기억하는 이름이 되길 바랐습니다.”

<다음 소희>는 지난해 한국 영화 최초로 칸국제영화제 비평가 주간 폐막작으로 초청돼 상영됐다. 앞서 정 감독의 전작 <도희야>도 2014년 칸영화제 ‘주목할 만한 시선’ 섹션에 초청됐다. <다음 소희>에 대해 칸영화제 쪽은 “충격적이면서도 눈을 뗄 수 없는 작품”이라고 극찬했다. 영화 전문 매체 <할리우드 리포터>도 “칸영화제의 숨은 보석”이라고 호평했다. 배두나는 “비단 한국만이 아니라 세계 어디에서든 사회 초년생이 겪을 법한 문제여서 해외에서도 공감해준 것 같다”고 했다. 정 감독은 “해외보다 국내 관객 반응이 더 궁금하고 긴장된다”고 했다. 이제 우리 관객들이 대답할 차례다.

서정민 기자

westmin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![고 임보라 목사와 ‘다음 소희’, ‘어른 김장하’ [편집국에서] 고 임보라 목사와 ‘다음 소희’, ‘어른 김장하’ [편집국에서]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0206/53_16756768740214_20230206503186.jpg)