아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레의 작품. 이완 반(Iwan Baan) 제공·프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

스타 건축가 시대는 저 멀리 사라졌다. 이제 변방에서, 풀뿌리에서 서민·빈민·민중과 함께하며 공동체의 기반을 다지는 사회적 건축가의 시대가 본격적으로 시작됐다.

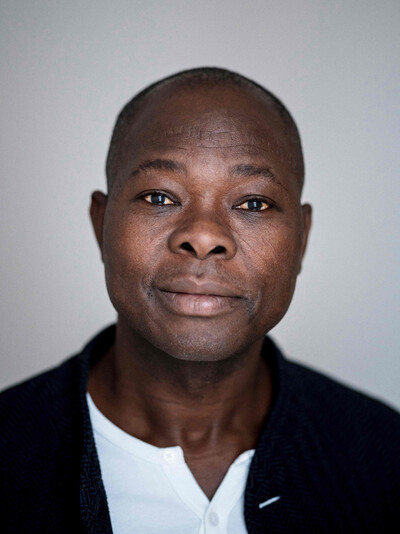

지난달 발표된 ‘건축계의 노벨상’으로 불리는 프리츠커상의 올해 수상자는 아프리카 빈국 부르키나파소 시골 출신의 자수성가형 건축가 디에베도 프랑시스 케레(56)였다. 아프리카 출신 흑인 건축가로서 첫 수상의 영예를 안은 그는 자신이 건축가가 되도록 만들어준 고향 마을 사람들의 끈끈하고 따스한 공동체 정신을 잊지 못했고, 이런 기억을 실제로 고향 마을의 삶에 되살리려 작업해왔던 것뿐이라고 소감을 밝혔다.

디에베도 프랑시스 케레의 대표작 중 하나인 쇼르주 중고등학교(2016년). 건물 바깥에 나무쪽들을 촘촘하게 세워 햇빛의 방사열을 차단하고 내부를 시원하게 만들었다. 하이엇재단 제공

아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레의 작품. 프랑시스 케레 제공·프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

그가 미국의 테드 강연에서 밝힌 것처럼, 일곱살 유년 시절의 자신에게 마을 아낙네들이 따로 동전 한닢씩 쥐여준 신성한 예우는 평생의 작업 에너지가 되었다. 어떤 방식으로든 이런 공동체성의 실체를 고유의 필요와 기능에 따른 건축 어휘로 녹여내려는 노력이 바로 진흙에 콘크리트를 섞은 벽돌을 쌓고, 나무쪽으로 강한 태양열을 가리며, 흙벽과 나무 틈새로 아름다운 햇살의 광선이 시처럼 쏟아지는 서정적 공간을 만들어냈다.

독일 베를린에서 건축학교를 다니며 유학했지만, 가난해도 이웃 간 정이 가득한 고향 공동체에 대한 그리움을 건축 작업의 중요 모티브로 삼았고, 이를 고향 사람들에게 설득시켜 함께 공생하는 건축을 설계한 성과를 프리츠커 심사위원회는 높이 평가한 것이다.

올해 프리츠커상 수상자인 아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레. 하이엇재단 제공

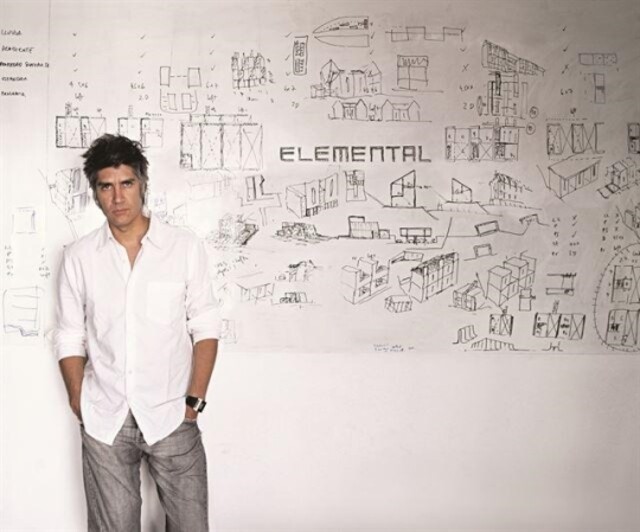

이런 파격이 처음은 아니다. 첫 회 수상자로 미국의 고전적 모더니스트 필립 존슨을 선정했던 프리츠커는 초창기부터 2000년대 초반까지 단게 겐조, 루이스 바라간, 오스카르 니에메예르 등 거장과 대가들이 돌아가며 공로상을 받는 듯한 인상을 줬지만, 2016년 칠레 건축가 알레한드로 아라베나가 수상한 뒤부터 인류와 공동체의 공영적 가치를 중시하는 사회적 건축가들에게, 그것도 잘 알려지지 않은 무명의 실력파 건축가들에게 상을 수여하면서 세계 건축계뿐 아니라 문화판에 강한 자극을 주고 있다.

아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레의 작품. 프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

아라베나의 수상 이듬해인 2017년 수상자는 스페인 피레네산맥 기슭의 마을 올로트에서 공동체 건축 작업을 펼쳐온 라파엘 아란다, 카르메 피젬, 라몬 빌랄타였다. 이들은 학창 시절 말고는 사실상 유럽 다른 데서 대형 프로젝트를 벌이지 않은 시골 건축인들이었지만, 피레네산맥의 자연환경과 어울리는 공동체 프로젝트를 꾸준히 추구해온 성과를 인정받았다. 2021년 수상자인 프랑스의 건축 듀오 안 라카통과 장필리프 바살은 숱한 격변과 파괴가 일어나는 도시의 재개발지구 건물에서 절대로 주민들의 삶과 건축공간을 허물지 않는다는 원칙 아래 지역공간 재생의 새로운 지평을 보여주는 리모델링 작업을 펼쳐 호평을 받았다.

2016년 프리츠커상 수상자인 칠레의 건축가 알레한드로 아라베나. 바로 그해 이탈리아 베네치아비엔날레 건축전 총감독을 맡으면서 세계 건축계에 공동체와 사회적 관계를 중시하는 ‘소셜 아키텍트’의 바람을 일으킨 주역이다. 하이엇재단 제공

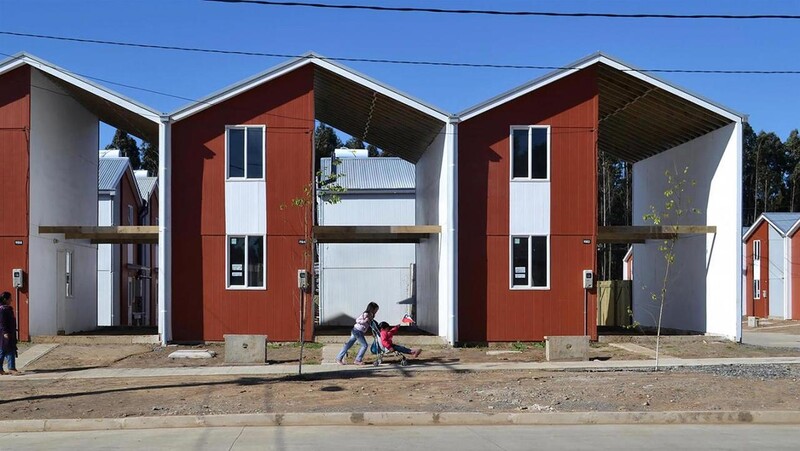

칠레 건축가 알레한드로 아라베나가 설계한 서민주택. 미완성 상태로 지어져 남은 부분을 서민들이 자신들의 필요와 상상력에 따라 증축하거나 개축할 수 있게 했다. 아키데일리(Archdaily 누리집)

프리츠커상은 세계 굴지의 호텔 체인 하이엇(하얏트)을 운영 중인 미국 시카고 부호 프리츠커 가문의 하이엇 재단에서 1979년 제정한 세계 최고 권위의 건축상이다. 인류와 건축 환경에 의미있는 기여를 한 건축가들을 선정해 상금 10만달러와 메달을 주는 것이 시상의 골자다. 1990년대와 2000년대 초까지만 해도 주최 쪽이 호텔 체인 가문이어서 거대자본과 잇닿은 유력 스타 건축가들의 잔치로 비쳤던 게 사실이다. 그랬던 프리츠커가 2010년대 이후 이렇게 사회성을 중시하는 진보적 변화를 보여주는 배경은 뭘까.

아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레의 건축. 프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

국내 건축가들 말을 들어보면, 한국 건축가들이 분단 건축으로 황금사자상을 수상한 2014년 베네치아 건축비엔날레가 계기가 됐다고 한다. 세계 현대건축의 최고 거장인 렘 콜하스가 총감독을 맡아 ‘펀더멘털’(기본)을 주제로 내세운 이 건축전은 글로벌 세계를 누볐던 스타 건축가 유행의 종말을 알렸다. 획일적인 모더니즘 건축이 각 지역에서 어떻게 전개됐는지 살펴보고 건축 내부의 여러 요소와 역사적 양상들에 접근한 전시들을 통해, 도시에 치중하던 건축의 개념과 어휘들이 변방의 흐름과 공동체를 중시하는 쪽으로 바뀌는 계기가 마련됐다는 것이다.

아프리카 부르키나파소의 건축가 디에베도 프랑시스 케레의 건축. 프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

이런 흐름이 더욱 도드라지며 대세가 된 것이 2년 뒤에 이어진 2016년 베네치아 건축비엔날레였다. 프리츠커 수상자 아라베나가 총감독을 맡은 그해 건축전은 ‘전선에서의 보고’란 주제에 걸맞게 서민과 도시 문제, 기후위기 등 사회적 위기 상황에 대응하는 변방 나라 비주류 건축가들의 시도와 성과물들이 전례 없이 쏟아져나왔다. 그 다음회인 2018년 건축전도 아일랜드 여성 건축가 듀오 이본 패럴과 셸리 맥너마라가 감독을 맡으면서 생태와 사회를 잇는 유기적 건축의 단면들로 사회적 건축 담론의 가지를 더욱 풍성하게 쳐나갔다. 프리츠커는 두 건축가를 2년 뒤 수상자로 선정해 화답하면서 상의 성격 변화를 사실상 공식화했다. 올해 케레의 수상을 결정한 심사위원회에 아라베나를 비롯한 좌파 건축가들이 본격적으로 참여했다는 것도 이를 뒷받침한다.

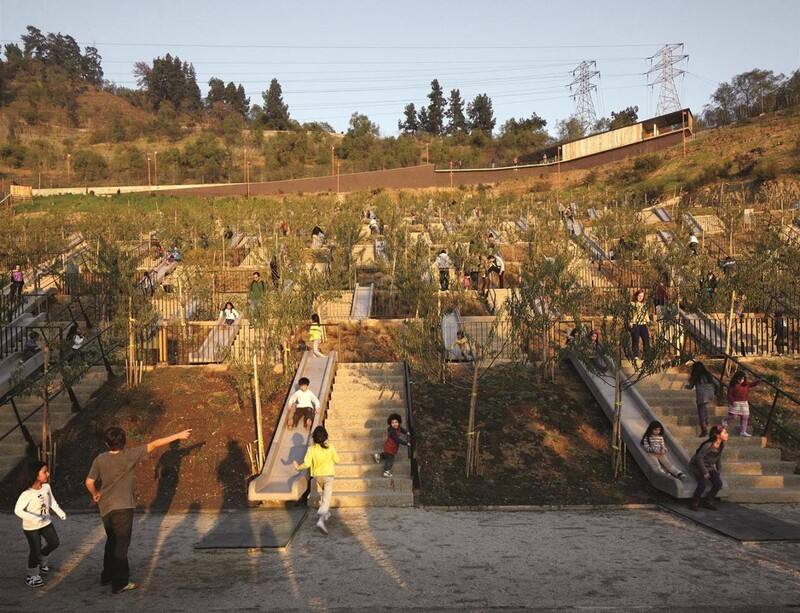

2016년 프리츠커상 수상자인 칠레의 건축가 알레한드로 아라베나의 작품. 프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

반면, 한국 건축계는 프리츠커 수상을 열망하면서도 이런 변화와 여전히 거리를 두고 있다. 대형 건설사들과 명망 있는 중견작가들의 대형 아틀리에들이 고객 취향에 맞춰 국내 건축계 트렌드를 주도하는 상황이 2000년대 이후 더욱 고착돼왔기 때문이다. 아라베나처럼 양극화나 도농간 격차 등에 문제의식을 갖고 사회의 문제적 상황에 개입해 무언가를 주도적으로 해결하는 방식의 건축적 노력은 찾아보기 어렵다.

2016년 프리츠커상 수상자인 칠레의 건축가 알레한드로 아라베나의 건축. 프리츠커상 누리집(pritzkerprize.com)

건축계에서는 그나마 요즘 젊은 건축인들이 보여주는 변화에 기대를 걸 만하다는 목소리들이 나온다. 2018년 베네치아 건축비엔날레 한국관 감독을 지낸 박성태 전 <공간>지 편집장은 “최근 들어 대학을 갓 졸업한 젊은 건축인들이 고향이나 변두리로 내려가 연합하거나 독자적인 소규모 아틀리에를 꾸리는 흐름이 부쩍 늘면서현지 지역공간이나 주민과 접점을 모색하는 시도들이 미흡하게나마 이뤄지고 있는 중”이라며 “청년 건축가들의 현장 활동에서 어쨌든 새로운 희망을 모색할 수밖에 없다”고 말했다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)