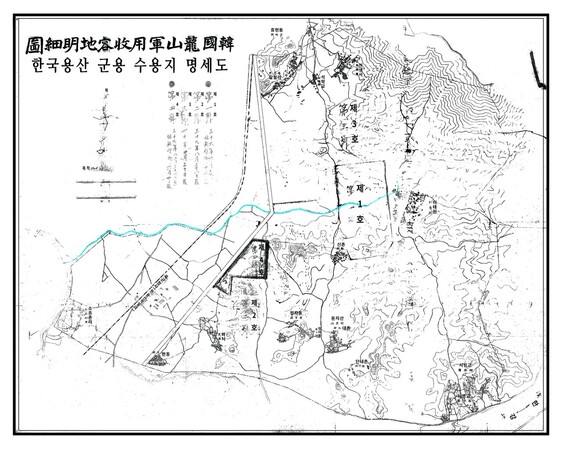

1906년 일본 군부가 기지 조성을 위해 지금의 서울 용산구 일대에 있던 조선인 마을과 무덤 등의 현황 등을 조사해 만든 ‘한국 용산 군용수용지 명세도’. 용산 지역사 연구자 김천수씨가 2017년 일본 방위성 문서고에서 확인한 희귀자료다.

“거긴 불과 100여년 전까지도 무덤들이 산을 이룬 곳이었어요.”

뜻밖의 증언이었다. 윤석열 대통령 당선자가 국민과 소통하는 공간으로 꾸민다고 장담한 새 집무실 터가 원래 무덤산이었다니! 외세와 권력자가 탐냈던 서울 용산벌. 그곳 용산동3가 삼각지 바로 옆 들머리 언덕배기의 국방부 청사 땅은 집단 묘역이었다. 100여년 전 성 밖 백성들이 고단한 삶을 마치고 영원한 안식의 거처로 삼은 영역이었던 것이다.

지난 20여년간 용산기지 100년사를 추적해온 소장 연구자 김천수씨는 국방부 땅 역사에 얽힌 비장 자료들을 꺼내 조목조목 짚었다. 그가 2014년 일본 방위성 자료실에서 발굴해 2017년 일부 공개한 ‘한국 용산 군용수용지 명세도’가 핵심 자료다. 이 지도를 보면, 국방부가 있는 언덕 일대가 용산의 원산인 둔지산 자락의 공동묘지로 표기돼 있다. 무덤터를 의미하는 요철 표시(凸)가 뚜렷하다.

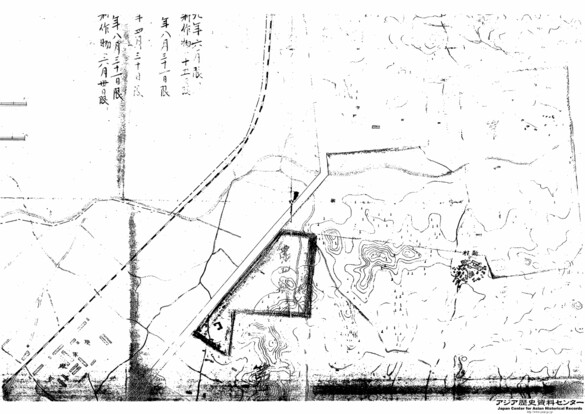

1906년 일본 군부가 기지 조성을 위해 지금의 서울 용산구 일대에 있던 조선인 마을과 무덤 등의 현황을 조사해 만든 ‘한국 용산 군용수용지 명세도’의 일부분. 중간에 톱니 모양의 굵은 선으로 표시된 지역이 삼각지 옆 지역이며 그 오른쪽으로 등고선이 표시된 지역이 새 대통령 관저 터로 결정된, 현재 국방부 청사가 있는 언덕이다. 살펴보면 이 등고선 일대가 모두 무덤을 뜻하는 요철 표시(凸)로 가득해 무덤떼가 밀집한 지역이었음을 알 수 있다. 용산 지역사 연구자 김천수씨가 2017년 일본 방위성 문서고에서 확인한 희귀 자료다.

일본군은 당시 대한제국을 강점하면서 둔지산 자락 주민들을 몰아내고 무덤떼까지 밀어버렸다. 근처에 조선군 사령부와 조선총독 관저를 설치했다. 국방부 부지 자락 언덕은 사방이 무덤 자리로 음택이지만, 사실은 양지바르고 탁 넓게 펼쳐진 곳이다. 일본군 장교들은 사방이 잘 보이는 언덕이란 뜻의 사방견산이란 이름을 멋대로 지어 불렀다. 1909년 작성된 ‘경성 용산 시가도’를 보면, 산자락에 먼저 일본군 음악당과 군악대를 설치한다. 군악대 막사와 음악당은 일본군 편제 개정으로 폐지되고, 음악당은 1916년 경성 도심 탑골공원으로 옮겨간다. 이 음악당 시설은 1967년까지 공원에 남아 있었다.

이후 언덕배기 땅은 조선 주둔 일본군 상설 2개 사단 중 하나인 경성 주둔 20사단 40여단 주둔지가 된다. 40여단 사령부와 관사들이 흩어져 있었다. 당시 여단장 관사는 지금도 육군참모총장 서울사무실 건물로 남아 있다고 김씨는 말했다. 또 하나 주목해야 하는 게 ‘용산 아방궁’으로 불린 네오바로크 스타일 건축 양식의 조선총독 관저다. 새 대통령 집무실이 들어선다는 언덕배기에서 불과 수백여미터 떨어진 남서쪽에 1910년 건립돼 50년 가까이 자리하고 있었다. 워낙 호화로운 건물이라 유지비가 많이 드는 까닭에 실제 총독이 집무한 적이 없었다. 간간이 외국 사절단이나 총독부 고관대작의 연회, 경로잔치가 열리는 이벤트용 유령 건물로 전락했다.

1930년대 용산 총독 관저. 정문에서 바라본 광경이다. <한겨레> 자료사진

해방 뒤 삼각지 언덕의 40여단 사령부와 관사들은 미군이 수용해 쓴 것으로 보이지만, 후암동 양조장 건물을 쓰던 국방부가 1970년 들어올 때까지 25년간 역사에 대해서는 관련 연구가 없다. 미군 시설 혹은 미국 정부 대외원조기관 사무실, 관사로 쓰지 않았을까 추정하는 정도다. 국방부가 들어온 뒤 기존 시설들을 갈아엎고 청사를 신축했고, 2003년 들어 신청사를 다시 세우면서 과거 흔적들을 찾기 어렵게 됐다.

윤 당선자가 20일 이곳으로 집무실 이전을 발표한 것은 따지고 보면, 1939년 경복궁 후원, 지금의 청와대 자리에 기존의 용산 관저와 남산 왜성대 관저를 대신해 경무대 총독 관저를 지어 이전한 역사를 후대에 거꾸로 되돌리는 것이다. 용산 총독 관저는 원래 조선주둔군 사령관 관저 터였다. 초대 조선총독이자 일본 정부의 육군대신으로 세도가 극에 달했던 데라우치 마사타케가 한강을 바라보는 전망을 보고 욕심을 냈다. 1912년 후배인 조선군 사령관 하세가와(그도 2대 조선총독이 된다)한테 압박을 넣어 사령관 관저 자리를 총독 관저로 바꿔버린다. 이 때문에 사령관 관저는 국방부 청사 언덕의 동쪽 미8군 부대 영내 드래곤힐호텔이 있는, 옛 신촌, 원래 이름은 둔지미인 조선인 마을을 몰아낸 터로 옮겨간다. 원래 군 장성 시설이던 것을 굳이 최고통치자가 자기 관저로 삼겠다 해서 몰아낸 것이다. 지금 국방부 청사를 대통령 집무실로 바꾸려는 것과 닮은 셈이다.

현재 용산 국방부 청사 언덕 위에 있었던 일본군 20사단 40여단 사령부 건물의 모습.

용산 총독 관저는 후일담도 개운치 않다. 근대사적 연구자 이순우씨가 지난달 펴낸 <용산, 빼앗긴 이방인들의 땅>에 실린 총독 관저 내력에 대한 글을 보면, 경주 서봉총을 발굴했던 스웨덴의 구스타브 황태자, 일본의 만주 침략 사실을 조사했던 영국 리턴 경과 조사단 일행 등 외국 귀빈들을 접대했던 연회장으로만 주로 쓰였다. 조선총독 미나미 지로는 1930년대 후반부터 조선 각지의 장수하던 어르신들을 여기로 불러 경로잔치를 벌였고, 중추원 참의 등 친일파 인사들을 수련시키는 ‘조선총독부 지도자 연성소’로도 활용했다. 집무 공간으로 구실하지 못하고, 허울 좋은 이벤트만 하다가 해방을 맞은 뒤엔 미군 장교 숙소와 연회장으로 쓰였다. 그러다 한국전쟁 발발 이후 용산 대폭격 당시 건물이 박살 나면서 처참한 몰골로 7~8년 방치되다가 1959년 미군 병원이 들어서면서 역사 속으로 사라진다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 용산 이전 비용 176억 추가…이번엔 “청와대 리모델링” [단독] 용산 이전 비용 176억 추가…이번엔 “청와대 리모델링”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0906/53_16939875256482_20230906503187.jpg)