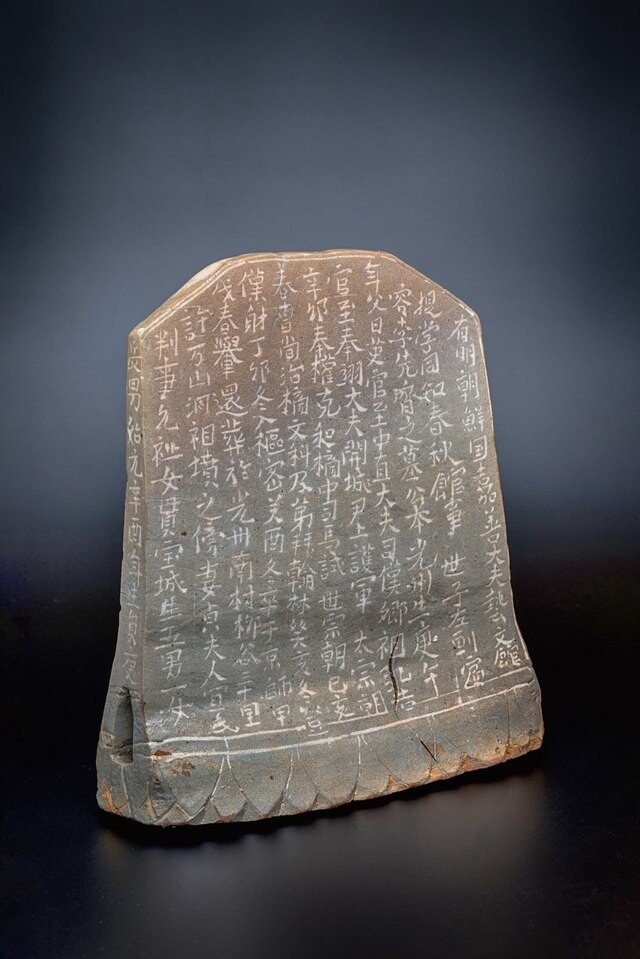

2017년 일본 소장가한테서 환수된 조선 초 중신 이선제의 분청사기 묘지 앞면. 1998년 김해공항 감정관으로 일할 당시 반출 물품으로 나온 이 묘지를 눈여겨보고 유물 겉면을 스케치해 보관한 양맹준씨의 노력이 환수의 결정적인 디딤돌이 됐다. 국외소재문화재재단 제공

“이 유물 못 내보냅니다! 내 목에 칼이 들어와도 안 돼요.”

문화재감정관이 절규하듯 던진 한마디에 유물을 맡긴 사내가 움찔했다. 유물은 500여년 전 망자의 이름과 행적을 새겨 무덤 속에 묻었던 분청사기 묘지(墓誌)였다.

1998년 5월 김해공항 통관 검색 시설에서 실랑이가 벌어졌다. 자신을 한국고미술협회 관계자라고 소개하며 이 묘지 유물의 반출 심사를 의뢰한 남자 앞에서 문화재감정위원 양맹준씨와 최춘욱씨는 절대 외국에 나갈 수 없는 희귀 유물이라며 손을 저었다.

감정관이 높이 28.7㎝, 장폭 25.4㎝에 불과한 작은 묘지를 살펴보니 만듦새가 남달랐다. 회청빛 분청사기 묘지판에 정갈하게 글씨를 상감해 새겨넣은 것이 아닌가. 단종 2년(1454)에 만들었다고 기록된 묘지는 앞면과 뒷면, 측면에 모두 248자가 새겨져 있었다. 옛 한문 서적들을 섭렵해온 양 감정관이 찬찬히 판독했다.

놀랍게도 묘지의 주인공은 세종 때 사서 편찬에 참여했던 대학자 이선제(1390~1453)였다. 세종 시절 사관으로 <고려사>를 개찬한 주역이었고, 집현전 부교리를 맡아 <태종실록>을 엮었다. 강원도 관찰사 등을 거쳐 예문관 제학에 이른 남도의 대표적 거물급 학자이자 중신이었다. 불행하게도 이선제는 5대손 이발(1544~1589)과 이길(1547~1589) 형제가 1589년(선조 22년)에 동인과 서인의 정쟁으로 일어난 정변 ‘기축옥사’에 연루돼 두 형제는 물론 노모와 자식들까지 역적으로 몰려 죽는 참변을 당하면서 관련 기록이 삭제돼 생몰연대도 모르는 상황이었다. 그런데 공항 감정관실에 의뢰가 들어온 묘지를 판독하자 이선제의 생존 연대가 처음 확인된 것이다.

도자예술사적 의미도 컸다. 장인들이 자유분방하게 만든 분청사기는 제작 시기 기록이 별로 남아 있지 않다. 그런데 15세기 중반 만든 시기까지 명기된 분청사기가 묘비를 본뜬 색다른 조형적 형태를 띠고 나왔으니 집중 연구가 필요한 희귀 유물임에 분명했다.

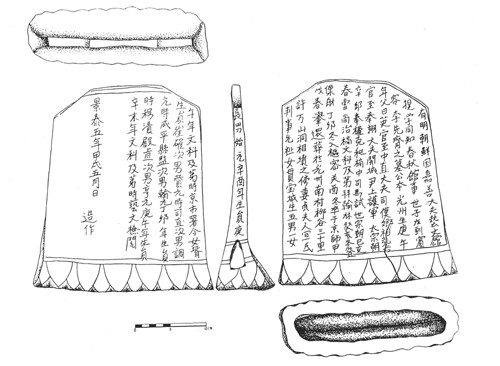

양씨는 고미술협회 간부들이 밀반출하려는 의도가 뚜렷하다고 직감했다. 이선제 무덤에서 도굴됐다는 증거는 없었다. 그는 고민 끝에 기지를 발휘했다. 반출 불허 판정에 그치지 않고 묘지 앞뒤 모습과 글씨 내역을 옮긴 그림 2장을 그려 기록한 것이다. 그러고는 당시 문화재관리국(현 문화재청)에 알렸다.

하지만 이런 노력은 빛이 바랬다. 당시 고미술협회의 김태형 부회장은 한달 뒤 김포공항 세관원을 매수해 감정조차 받지 않고 묘지를 밀반출했다. 일본 현지 고미술상에 500만엔(약 5천만원)을 받고 팔아버렸다. 이들은 그해 9월 적발돼 사법처리됐지만, 유물은 이미 일본으로 유출된 뒤였다.

19년 뒤인 2017년 묘지는 기적적으로 귀환했다. 국외소재문화재재단이 일본인 소장자 도도로키 구니에(76)로부터 기증받아 환수하는 데 성공한 것이다. 양씨가 당시 그렸던 묘지 그림을 소장자에게 보여주며 도난품임을 알린 것이 기증 결심을 끌어내는 데 큰 몫을 했다. 묘지는 국립중앙박물관으로 소유권이 이전됐다. 국외소재문화재재단은 환수 뒤 양씨에게 감사 표창을 전달했다. 유물은 이듬해 보물로 지정되고 소장처인 국립광주박물관에서 특별전도 열었다.

2017년 8월22일 일본 도쿄에서 열린 이선제 묘지 기증식 모습. 묘지를 소장했던 도도로키 다다시(2016년 사망)의 부인 도도로키 구니에와 김홍동 당시 국외소재문화재재단 사무총장이 환수한 묘지를 나란히 들고 있다. 앞줄 맨 오른쪽은 당시 환수 실무를 맡았던 강임산 재단 팀장이다. 국외소재문화재재단 제공

이렇게 힘겹게 유물을 지킨 문화재감정위원들이 요즘 일터에서 밀려날 위기에 놓였다. 지난 수십년간 공항·항구에서 문화재 파수꾼 첨병 구실을 해온 4·5급 전문임기제 감정위원 6명에 대해 행정안전부가 계약을 연장하지 않고 새로 뽑지도 않겠다고 지난달 통보한 것이다. 코로나 확산으로 출국자가 줄면서 업무량이 70% 이상 급감했다는 이유에서다. 문화재청 소속 하위직인 6·7급 일반임기제 감정위원 22명만으로도 충분하다는 것이다.

이에 한국미술사학회가 이달 초 비판 성명을 내는 등 학계는 강하게 반발하는 분위기다. 미술사나 고고학 석박사 학위를 지녔고 현장에서 오랫동안 연구 분석을 통해 감식안을 키운 고급 인력을 끼웠다 뺐다 하는 부품처럼 인식하는 행태라는 것이다. 도자사가인 방병선 전 한국미술사학회장(고려대 교수)은 “감정의 안목과 경험을 오랜 시간 쌓은 전문가들을 업무 효율을 내세워 일감이 별로 없으니 그냥 나가라고 내모는 것”이라며 “문화재를 다수 보유한 중국, 일본이나 서구에서는 상상할 수도 없는 일이 일어났다”고 개탄했다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘인공초지능’ 목전, 지능의 진화 다시 보다 [.txt] ‘인공초지능’ 목전, 지능의 진화 다시 보다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0131/53_17382760487275_20250124503045.webp)