국립현대미술관 서울관 뒤쪽에 있는 종친부 경근당과 딸림 건물인 옥첩당. 문화재청 제공

1980년대 초 전두환 군사정권이 체육 시설을 만든다며 뜯어서 옮겼다가 32년 만에야 제자리로 귀환하는 수난을 겪은 조선시대 건물들이 있다. 서울 소격동 국립현대미술관 서울관 경내 뒤쪽 뜨락에 자리한 팔작지붕 건물 경근당과 옥첩당이다. 조선 왕실 출신자들의 처우 등에 대한 사무를 맡아봤던 종친부의 핵심 시설이자 조선시대 아름다운 관아 건물로도 손꼽히는 두 건물이 나라가 지정하는 보물이 됐다.

문화재청은 종친부의 경근당과 옥첩당 등 조선시대 벼슬아치들이 모여 정무를 보던 관아 건물 8건을 보물로 지정했다고 23일 발표했다.

경근당과 옥첩당은 조선시대 최고등급 관공서 정1품아문의 하나인 종친부의 딸림 건물이다. 고종의 아버지 흥선대원군이 왕권 강화책으로 경복궁을 중건하면서 종친부의 권한과 조직도 확대하던 시기인 1866년 세워졌다. 관아 건축이지만 단아하고 기품 있는 궁궐 건축의 격식을 갖췄다.

중심 건물인 경근당은 왕자인 대군들이 드나들던 팔작지붕 대청이다. 정면 7칸, 측면 4칸 규모로, 정면에 넓은 기단 형식의 월대를 두었다. 좌우로 각각 딸림 건물인 옥첩당, 이승당을 두고 복도각으로 이었으나, 이승당은 1950년대 이후 사라졌고 옥첩당만 남았다. 역시 팔작지붕 건물인 옥첩당은 정면 5칸, 측면 3칸으로, 규모나 공포의 형식 등에서 경근당보다 격을 낮춰 지어졌다.

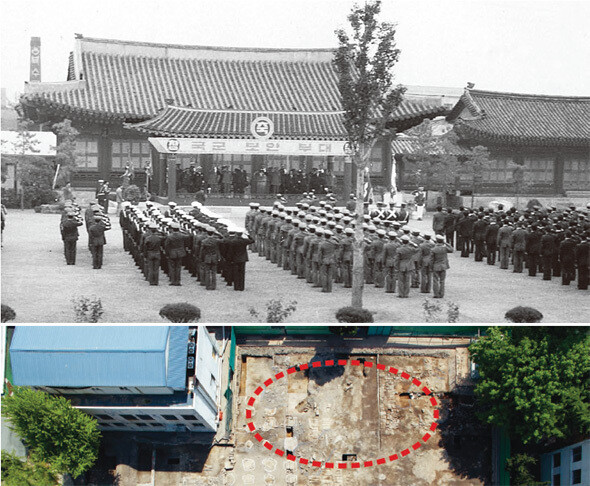

위 사진은 1977년 10월 옛 보안사(기무사) 경내에서 찍은 철거 이전 종친부 관아 경근당과 옥첩당의 모습. 두 전각 앞에서 보안사 군인들의 열병식이 열리는 광경이다. 아래 사진은 2010년 6월 공개된 기무사 구내 종친부 터의 발굴 현장 전경. 점선 표시 부분의 기단부 건물 터가 경근당과 옥첩당 터다. <한겨레> 자료사진

두 관아는 전두환 군사정권 시절이던 1981년, 현재 국립현대미술관 서울관 자리에 있던 당시 보안사령부가 뒤켠 테니스장 신축터로 지목해 건물이 뜯겨나갔다. 300여m 떨어진 옛 경기고(현 정독도서관) 자리로 이전됐다가 32년 만인 2013년 국립현대미술관 서울관 건립 공사 때 되돌아왔다. 문화재청은 “고종 시대 302칸에 달했던 종친부 건축군의 중심 전각으로서 19세기 중앙 관아 건축의 배치와 구성, 연결 방식을 잘 보존한 사례”라며 “이전됐다가 원래 자리에 돌아왔지만, 애초 모습을 최대한 유지하며 많은 부재를 재사용했다는 점도 건축물의 진정성을 입증하는 충분한 근거가 됐다”고 설명했다.

두 건물과 함께 보물로 지정된 관아는 남한산성 수어장대와 연무관, 대구 경상감영 선화당, 안성 객사 정청, 강릉 칠사당 동헌, 원주 강원감영 선화당, 거제 기성관이다. 관찰사가 지방에 파견돼 근무하던 감영의 정당인 선화당과 읍치에 파견된 지방관의 집무 공간으로 쓰인 동헌이 처음 보물로 지정됐다는 점이 눈길을 끈다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘인공초지능’ 목전, 지능의 진화 다시 보다 [.txt] ‘인공초지능’ 목전, 지능의 진화 다시 보다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0131/53_17382760487275_20250124503045.webp)