경복궁 동궁의 남쪽 지역에서 현대 정화조와 유사한 시설을 갖춘 대형 화장실 유구가 확인됐다. 사진은 8일 오전 경복궁 동궁 발굴현장의 화장실. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

조선시대 궁궐에서 살거나 일했던 왕족·궁인·관리들은 어디서 ‘볼일’을 봤을까. 그동안 실체를 몰랐던 조선 왕궁의 뒷간(화장실) 유적이 처음 세상에 모습을 드러냈다.

국립강화문화재연구소는 조선 왕조의 정궁으로 19세기 중엽 고종 때 중건한 서울 경복궁의 동궁 남쪽 권역을 지난해부터 발굴 조사하던 중 현대식 정화조와 비슷한 대형 화장실 유적을 찾아냈다고 8일 발표했다. 조선시대 궁궐 안에서 화장실 터가 드러난 것은 이번이 처음이다.

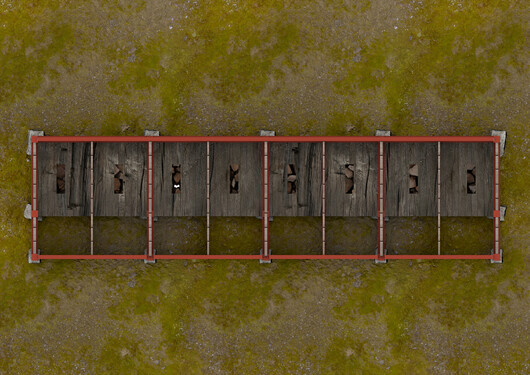

8일 취재진에 공개된 경복궁 동궁 권역 남쪽의 뒷간 유적. 길이가 10m를 넘고 깊이는 약 2m 정도의 직사각형 석조 구덩이다. 장대석 등을 재가공한 석재를 쌓아올려 만들었다. 멀리 정부종합청사 등 광화문 일대의 빌딩군이 보인다. 노형석 기자

현대식 정화조와 유사한 얼개로 판명된 경복궁 화장실 유적의 내부. 구덩이 오른쪽 석벽 윗부분의 돌과 돌 사이 빈 부분이 물이 나가는 출수구다. 구덩이에서 가장 안쪽 석벽에 뚫린 네모진 구멍은 물이 들어오는 입수구다. 노형석 기자

이날 오전 취재진에 공개된 뒷간 유적은 좁고 긴 네모꼴 구덩이 모양을 하고 있다. 길이 10.4m, 너비 1.4m, 깊이 1.8m였다. 바닥엔 깬돌을 깔고, 벽면은 장대석 등을 다듬은 석재를 맞물려 쌓아올려 오수가 새나가는 것을 막은 얼개다. 구덩이 북쪽 돌벽에 물 들어오는 입수구 1개를, 동쪽 석벽에는 물 빠져나가는 출수구 2개를 틔운 것이 특이하다. 입수구 높이(0.5m)는 출수구 높이(1.3m)보다 낮아 안으로 들어온 물은 출수구 높이로 차오를 때까지 구덩이 속 분뇨와 계속 섞이면서 오물을 빨리 발효시키고 부피를 줄여 바닥에 가라앉히는 구실을 한 것으로 보인다. 분변에 섞인 오수는 분리되어 정화수와 함께 출수구를 통해 궁궐 밖으로 배출되고, 발효된 분뇨는 악취가 줄고 독소가 빠져 거름으로 쓸 수 있다. 이런 얼개는 물과 미생물을 유입시켜 발효·침전시킨 뒤 오수와 정화수를 분리 배출하는 현대식 정화조와 원리가 거의 같다. 연구소의 오동선 학예사는 “일본과 서구의 경우 생활하수를 함께 처리하는 시설은 19세기 말 이후 나타난 것으로 알려져 있다. 150여년 전 이미 현대 정화조와 유사한 구조를 갖춘 경복궁 화장실은 당대 세계 다른 곳에선 유례를 찾기 어려운 유적으로 볼 수 있다”고 말했다.

발굴 조사 완료 뒤 만든 화장실 유적의 3D 스캔 이미지.

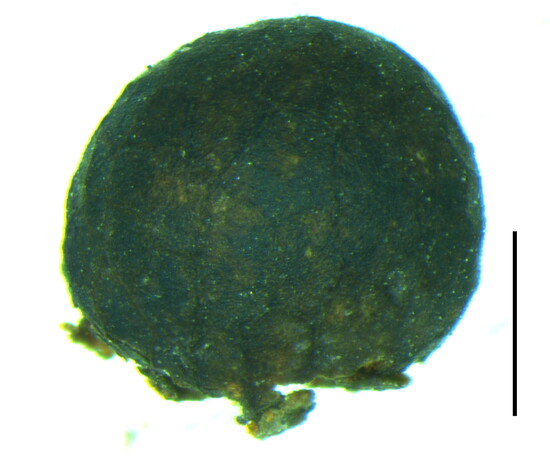

유적의 바닥과 벽면의 침전층 흙에서는 막대한 분량의 기생충 알(흙 1g당 1만8천건)과 오이, 가지, 들깨 등의 씨앗이 검출됐다. 기생충 알과 먹거리 식물의 씨앗은 화장실 유적을 확증하는 주된 근거다. 경복궁 중건 과정을 1865년 4월부터 1868년 7월까지 기록한 <경복궁 영건일기>의 내용과 가속 질량분석기(AMS, Accelerator Mass Spectrometer)를 통한 유적의 절대연대 분석, 발굴 토양층의 선후 관계 등으로 볼 때, 동궁 권역의 화장실 유적은 1868년 경복궁 중건 때 만들어진 뒤 20여년간 동궁과 관련된 하급 관리와 궁녀, 궁궐을 지키는 군인들이 주로 썼던 것으로 추정된다. 왕이나 왕족 상당수는 ‘매우틀’로 불렸던 전용변기에 용변을 봤기 때문이다. 오 학예사는 “구덩이 바닥에서 기왓장들이 출토된 것으로 미뤄 기와지붕을 인 4~5칸 크기의 변소 건물이 있었고, 한칸에 두명씩, 모두 8~10명이 동시에 용변을 볼 수 있는 규모로 생각된다”고 했다.

화장실 터 바닥 흙에서 검출된 회충 알. 현미경 사진이다.

화장실 유적 하부 바닥 석과 가장자리 밀봉토의 자취들.

경복궁의 화장실은 <경복궁배치도>(景福宮配置圖), <북궐도형>(北闕圖形), <궁궐지>(宮闕志) 같은 왕실 관련 기록을 보면, 경복궁 안 뒷간의 규모는 최대치를 잡을 경우 모두 75.5칸에 이르렀던 것으로 추산된다. 궁궐 상주 인원이 집중되는 구역에 뒷간들이 밀집됐다고 한다. 경회루 남쪽에 있던 관청 권역인 궐내각사(闕內各司)와 동궁

권역, 선원전(현재 국립민속박물관 자리) 부근 궁녀 숙소 등에 다수의 뒷간이 있었다고 전해진다. 궁내 화장실의 1채당 규모는 4~5칸 정도였고, 최대 10명이 한꺼번에 이용할 수 있었던 것으로 보인다. 연구소 쪽은 1인당 1일 분뇨 배출량(1960년~80년대 기준 평균 1.2ℓ) 대비 정화시설의 전체 용적량(16.22㎥)으로 산정해보면 발굴된 화장실 유적에서 하루 150여명이 용변을 볼 수 있었을 것으로 계산했다. 물의 유입과 배수 시설이 없는 화장실에 비해 약 5배 많은 수치다.

경복궁 동궁 권역 화장실 유적의 평면 추정 복원 이미지. 위에서 내려다본 가상의 모습이다.

분변이 잘 발효될 수 있도록 물을 흘려보내 오염물을 정화시킨 다음 외부로 배출하는 구조는 이전보다 월등히 발달된 기술로 평가된다. 유럽과 일본의 경우 분뇨를 포함한 모든 생활하수를 함께 처리하는 시설이 19세기 말에 들어서야 정착됐다. 중국도 집집마다 분뇨를 저장하는 대형 나무통이 있었다고 전해질 뿐 자세한 처리 방식은 알려진 바가 없다. 이장훈 한국생활악취연구소 소장은 “150여년 전 이미 정화시설을 갖춘 경복궁 화장실은 당시 세계 다른 곳에선 유례가 없는 유적으로 생각된다”고 했다.

화장실 유적에서 출토된 기왓장과 동이 등의 유물들.

2006년 양주 회암사 터에서 확인된 대형 화장실 유적.

2004년 익산 왕궁리 백제궁터 권역에서 확인된 당시 화장실 유적들의 모습.

한반도에서 옛 화장실 유적은 1970년대 경주 불국사에서 통일신라시대의 변기형 석조물이 수습된 것을 시작으로 2000년대 들어 본격적으로 발견 사례들이 보고되고 있다. 고대 화장실의 경우 지난 2004년 <한겨레> 단독보도로 세상에 처음 알려진 익산 왕궁리 백제 궁터의 화장실 유적과 2017년 경주 월지 인근의 옛 동궁터 권역에서 발굴된 통일신라 왕족의 수세식 화장실 유적 등이 대표적인 사례로 꼽힌다. 조선시대 유적으로는 2006년 확인된 경기도 양주 회암사 터의 대형 해우소 터가 학계에 알려져 있다.

연구소 쪽은 “경복궁 화장실 터의 발굴은 그동안 관심이 적었던 조선시대 궁궐 생활사 복원에 많은 도움이 될 것”이라고 기대감을 나타냈다. 발굴조사 결과를 담은 동영상은 문화재청 유튜브와 국립문화재연구소 유튜브를 통해 12일부터 공개된다. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 국립강화문화재연구소 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)