한국주택 유전자 2: 아파트는 어떻게 절대 우세종이 되었을까?

박철수 지음/마티·각 권 3만3000원 한국의 주거문화, 특히 아파트를 깊이 연구해온 박철수 서울시립대 교수(건축학부)가 지난 100여년 동안 한국인의 주택이 어떻게 변천해왔는지 집성한 <한국주택 유전자>를 펴냈다. 일제 강점기 관사와 사택으로 처음 지어지기 시작한 근대식 주택이 오늘날까지 이어져온 역사를 담은 것인데, 지은이는 다양한 주택 유형이 갈등과 소멸을 반복하면서도 어떤 유전자를 대를 이어가며 전승한다는 점에 착안해 “한국주택의 유전적 형질과 그 변화 과정을 살폈다”고 한다. 1150점의 도판 등 국가기록원, 국립미술관, 미국문서기록관리청 등 여러 아카이브를 샅샅이 살펴 모은 자료들을 각 600~700페이지의 두툼한 책 두 권에 담았다는 점에서 책 자체가 한국 주택에 대한 ‘작은 아카이브’라고 할 만하다. 지은이는 “‘보통사람들의 집’에 주목했다”는 점을 강조했다. 주택 양식이 변천해온 데 초점을 맞추는 것이 아니라 보통사람들이 일상을 영위했던 다양한 주택 유형들이 어떤 정책과 경로를 통해 어떻게 보급되어 정착했는지를 시간의 흐름에 따라 기록하려 노력했다는 것이다. 예컨대 백화점, 호텔 등이 일제강점기 때 근대 건축물로 조명받는데, 당시 경성에 살던 사람들의 일반적인 거주 공간은 무엇이었고 어땠을까? 1920~30년대 일제는 부 단위 행정관청이 조성하는 임대주택으로 ‘부영주택’을 지었는데, 일본인을 위한 ‘주택’과 달리 조선인을 위해서는 ‘장옥’을 지었다. 전용공간의 차이가 4배나 나고, 장옥에는 현관, 객실, 거실, 수납공간, 목욕탕, 창고 등이 전혀 없었다. 일반 주택과 빈민 구휼을 위한 장옥의 차이는 식민지 시기 ‘이중도시화’ 현상을 적나라하게 보여준다. 이는 국가나 공공기관이 대규모 도시개발·주택공급사업으로 표준형 주택을 다량으로 공급하는 출발점이기도 했다. 지은이는 한국전쟁 직후인 60년대에 원조자금으로 공급된 국민주택, 희망주택, 부흥주택 등 다양한 유형의 서민아파트의 존재에도 주목했다.

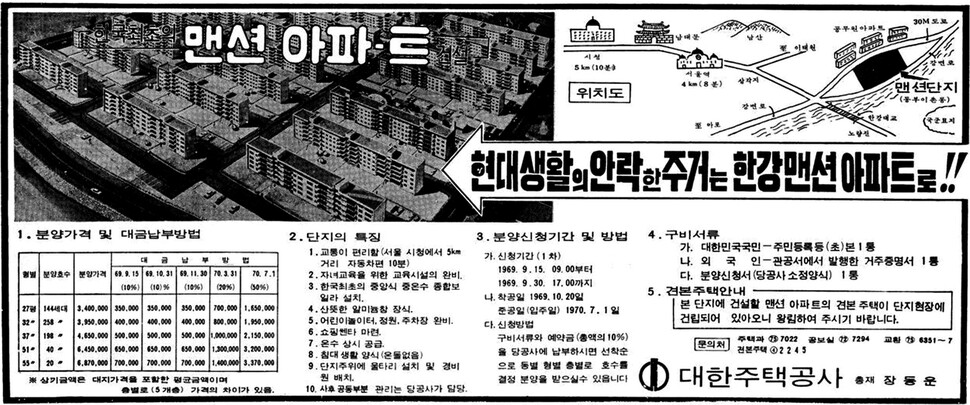

70년대 초 서울 한강변에 조성된 ‘맨션아파트’ 단지 전경. 출처 서울역사아카이브

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)