돼지를 키운 채식주의자

이동호 지음/창비·1만5000원

살아 있는 이야기는 감동을 준다. 감동이란 마음이 움직인다는 것. 실제로 그랬다. 그리 두껍지 않은 <돼지를 키운 채식주의자>의 마지막 장을 덮고 나니, 이미 마음이 저만큼 가 있었다. 엄청난 육식주의자도 아니거니와 채식에 큰 관심이 있지도 않았으나, 고기를 먹는다는 일에 대해 다시 생각하게 되었다.

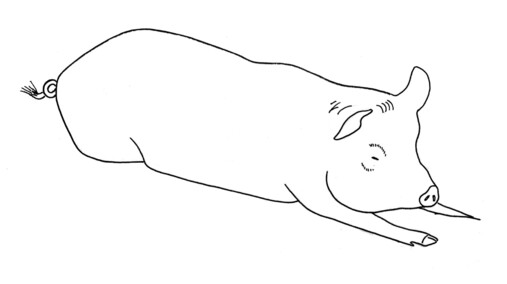

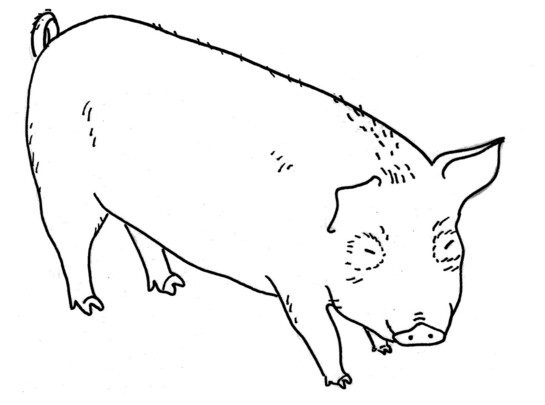

스물여덟 젊은 나이에 농촌으로 이주한 지은이는 마당에서 돼지를 키우기로 한다. “우리나라 최대의 돼지 사육 지역에 살면서도” “60만 마리에 가까운 돼지 중 단 한마리도 실제로 본 적이 없었”던 지은이는 “샌드위치 패널로 만들어진, 사방이 막힌 축사” 말고, 즉 ‘공장식 축산’이 아닌 대안을 실험해보기로 한다. 돼지우리 터를 구하고 울타리를 놓고 먹이고 재우고 몸을 뒹굴며 더위를 식힐 물구덩이를 만들어주고 공장에서 만들어진 사료나 “대표적인 사막화 작물”이자 “유전자 변형 생물”인 옥수수와 콩이 아닌 먹이를 구하기 위해 동분서주한다. 좌충우돌하며 끊임없이 고민하고 고민한다. 그리고 여기에서 돼지를 만나고 닭을 만나고 소를 만나고 사람들과 세상을 만난다.

이를테면 이렇다. “오늘은 돼지들이 비 맞기에 빠져 있다. 한마리는 멀뚱히 서서, 한마리는 누워서, 한마리는 목을 세우고 앉아서 단비를 느낀다. (…) 단비를 기다린 것은 농부만이 아니다. 나무도 벌레도 비를 기다려왔다. (…) 풀도 마찬가지였다. (…) 밭이 풀에 점령되는 것은 순식간이다. 아차 하는 순간 전선은 무너진다. 시골에서 풀밭을 만드는 것은 범죄 행위로 간주된다.” 사유는 확장되면서 깊어진다. “돼지의 후각은 고도로 발달되어 있다. 인간보다 냄새를 2000배나 더 잘 맡는 덕분에 주변의 온갖 냄새를 구분할 수 있다. 풀마다 나무마다 향이 다르다는 걸 안다. (…) 돼지 운동장 곳곳이 패어갔다. 땅파기는 배가 고파서라기보다는 욕구를 해소하는 과정 같다. 동물도 인간처럼 욕구를 해소하면서 스트레스를 푼다.” 살아 있는 이야기에서는 지은이가 만나는 세상을 구체적으로 마주할 수 있다.

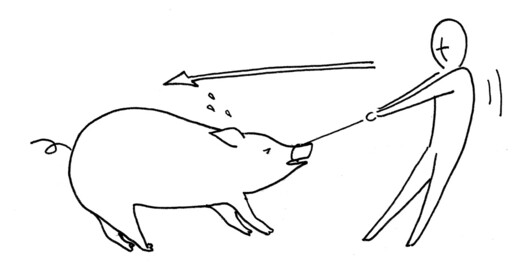

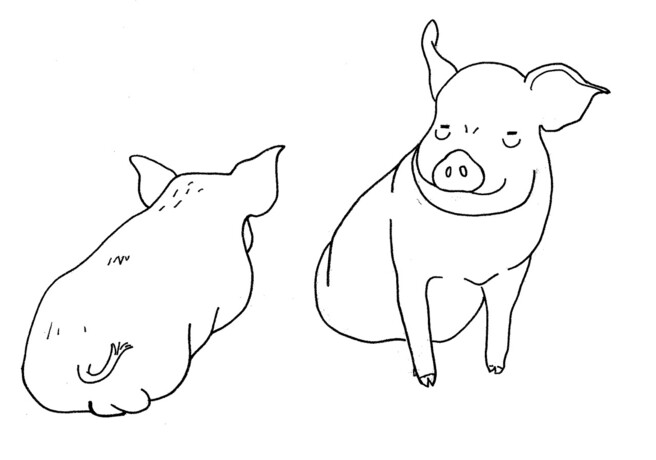

삶은 죽음을 예비한다. 자라난 돼지는 죽여서 먹어야 한다. “생명을 정성 들여 키우고 그 생명을 죽여서 먹는 과정을 통해 자연의 순환과 생명의 고귀함을 지킨다는 면에서” 돼지를 잡는 것은 “채식의 연장이라고 여겨졌다.” 그러나 어렵다. 제가 키운 돼지를 제 손으로 잡는다는 것은. “남의 살을 먹는 일, 생명을 얻는 일은 쉽지 않다. 그동안 나는 너무 쉽게 살았다.” 공장에서 자라난 돼지를 손쉽게 소비하는 이들에게 돼지는 돼지가 아니라 고기일 뿐이다. 직접 키워 잡지 않고 깨끗이 포장된 고기를 상품으로 구매해 굽거나 볶을 뿐, 손질할 필요도, 미안할 일도 없다. “상품으로서의 고기만 취하는 현대인은 무언가 대단히 중요한 것을 놓치고 있는 건 아닐까?”

이 책은 무겁지 않다. 진솔과 낙관의 순수함으로 가득하며 곳곳에서 포복절도할 준비를 해야 한다. 그러나 결코 가볍지 않다. 단순하고 소박한 생활에서 자연스럽게 스며나오는 통찰이다. 지은이는 사실 대단히 간단한 윤리를 말하고 싶었던 거다. “고기는 3분 요리처럼 ‘띵동’ 하고 나오는 게 아니라는 걸 말하고 싶었다. 고기 이전에 돼지가 있고, 돼지는 인간과 연결되어 있다.” 거기에 “비로소 진짜 자유롭다”고 말할 수 있는 길이 있다.

김진철 기자

nowhere@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)