우리와의 철학적 대화

이승종 지음/김영사·2만2000원

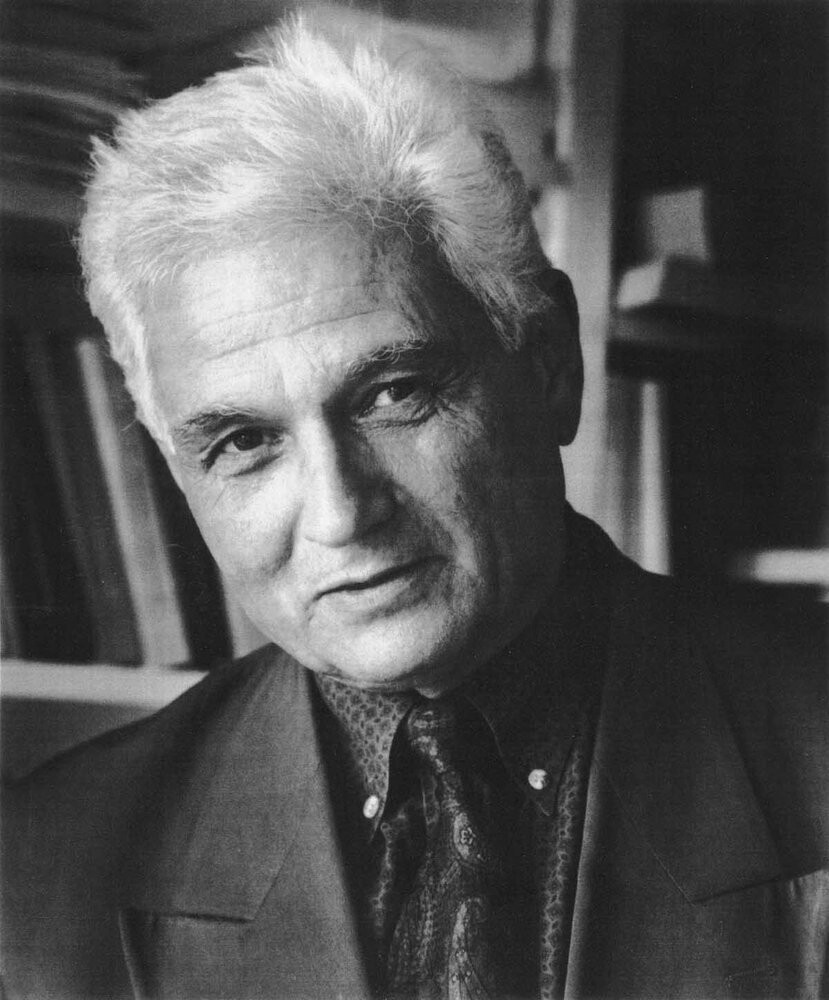

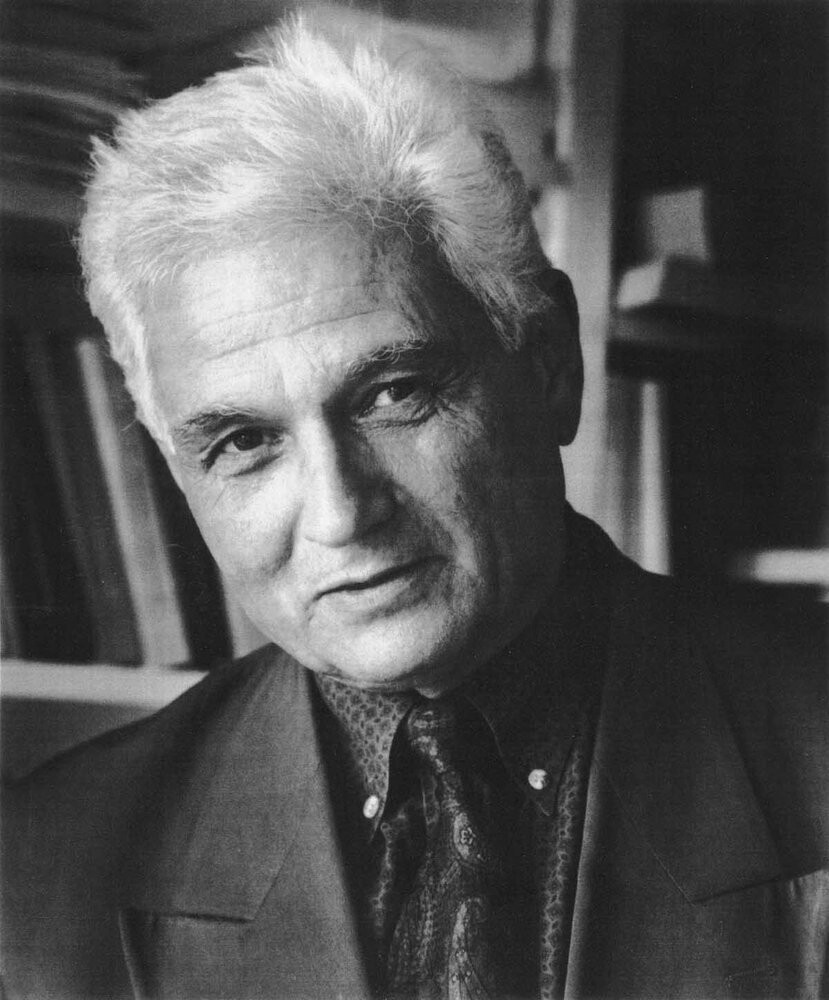

이승종 연세대 철학과 교수가 새 저서 <우리와의 철학적 대화>를 내놓았다. 지은이는 미국에서 비트겐슈타인의 분석철학으로 박사학위를 받았지만, 영미 철학에 탐구 범위를 한정하지 않고 프랑스 철학자 자크 데리다와 독일 철학자 마르틴 하이데거를 함께 공부했다. 또 서양철학을 연구하는 중에도 동아시아 전통 철학에 대한 관심의 끈을 놓지 않았다. 영미-유럽-동아시아로 이어지는 이런 공부 이력은 <데리다와 비트겐슈타인> <비트겐슈타인이 살아 있다면> <크로스오버 하이데거> <동아시아 사유로부터> 같은 저작들로 그때그때 갈무리됐다. <우리와의 철학적 대화>는 이런 탐구 여정을 거치는 동안 지은이가 참여한 토론의 장에서 이루어진 철학적 대화를 엮은 책이다. 해당 주제에 대한 지은이의 논문을 앞세우고 그 뒤에 반론이나 토론을 붙인 뒤 다시 지은이의 보론을 다는 식으로 꾸며졌다.

제목에서 드러나듯 지은이는 이 책에서 ‘우리’를 특별히 강조하는데, 우선은 이 책의 내용이 국내 학자·지식인들과 대화하고 토론하는 것이 중심이기 때문이다. 더 중요한 이유는 우리 철학계가 그동안 서양철학 따라 배우기에만 급급하다 보니 국내 철학 연구자들의 학문적 성취를 평가하고 비판적으로 계승하는 작업에는 소홀했다는 반성적 인식에 있다. 그리하여 이 책에는 여러 영역의 철학 연구자들이 등장해 지은이와 대화하거나 지은이의 비판적 논평의 대상이 된다. 특히 지은이는 근년에 타계한 김형효와 박이문을 ‘우리 시대를 대표하는 한국철학자’로 제시하면서 ‘두 거장의 철학’을 논평한다. 또 일제강점기 예술사가 고유섭의 저술과 <사막을 건너는 법> <먼 그대>를 쓴 소설가 서영은의 작품을 철학적 비평의 대상으로 삼기도 한다.

그러나 ‘우리와의 대화’가 목적이라고 하더라도 지은이가 서양철학을 전공한 이상, 서양철학이 논의의 바탕이 되는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 이 책 전체의 서막에 해당하는 제1장에서 지은이는 먼저 자신이 공부한 비트겐슈타인·하이데거·데리다에 기대어 서양철학의 역사를 ‘동일자의 탄생과 성장과 해체’의 역사로 개괄한다. 서양철학이 동아시아 철학과 극명하게 다른 것은 철학적 사유가 ‘자기 자신에 대한 자기규정’에서부터 시작한다는 점이다. 그 점을 지은이는 ‘모든 존재자는 자기 자신과 동일하다’는 ‘자기 동일성’ 명제로 제시한다. 나는 나 자신과 동일하다는 것인데, 이런 자기 동일성 인식은 나 아닌 것을 타자로 규정하는 것과 동전의 양면을 이룬다. 내가 나를 나로 인식하려면 나 아닌 것을 타자로 인식하는 것과 함께 가지 않으면 안 된다.

이런 동일자의 이념이 ‘세계 인식’으로 나아가면 본체와 현상이라는 이분법으로 나타난다. 영원히 변치 않는 자기 동일적인 본체가 있고 끊임없이 변하는 현상이 있다는 것이다. 이런 이분법은 ‘이성은 본체를 인식하고 감성은 현상을 인식한다’는 근대 철학의 이분법으로 이어진다. 동일자의 이념은 언어 영역에서도 나타나는데, 언어에서 ‘의미’가 본체에 해당한다면 ‘소리’는 현상에 해당한다. 의미는 ‘침묵 속의 독백’에서, 다시 말해 자기가 자기와 하는 대화에서 자기 동일성을 유지한다. 그러나 이 의미가 소리가 돼 밖으로 나가면 그 의미의 동일성은 왜곡된다. 타인이 내 말을 내가 뜻하는 그대로 이해하지 못하는 것이다. 음성언어가 문자언어로 옮겨지면 오해와 왜곡은 더 심해진다.

사태의 실상이 그렇다 해도, 19세기까지는 언어와 의미, 언어와 세계가 정확하게 대응한다는 생각은 견고하게 유지됐다. 소쉬르의 언어학에 이르러 이 대응 관계가 깨졌다. 언어의 의미는 언어 바깥의 사실들과 일대일로 대응하는 데서 성립하는 것이 아니라, 언어 내부의 차이의 체계로서 성립한다. 언어는 음소들의 차이의 체계이지 세계와의 일대일 대응 체계가 아니다. 이것이 소쉬르의 언어학이다. 소쉬르를 이어받은 데리다에게 언어는 세계의 실재를 향해 육박해 가지만 그 만남과 일치는 끝없이 연기되는 것으로 나타난다. 언어와 세계의 차이는 좁혀지지 않는다. 그것을 두고 데리다는 차이와 연기가 함께한다는 뜻으로 ‘차연’(differance)라고 불렀다.

그리하여 동일자는 서양 철학사 속에서 해체의 운명을 맞게 됐다고 지은이는 말한다. 우리의 언어는 실재 자체에 이르지 못한 채로 불완전한 체계 안에서 맴돌 수밖에 없다. 그렇다면 언어 체계 바깥으로 나가 실재 그 자체와 만나는 길은 없는가? 현대 언어철학을 주도한 비트겐슈타인·하이데거·데리다 모두 언어 바깥에 있는 그 실재를 손가락으로 달을 가리키듯 가리켜 보이기는 했다. 비트겐슈타인은 이름 붙일 수 없는 그것을 ‘신비스러운 것’이라고 불렀고 하이데거는 자신을 은폐하는 그것을 ‘존재’라고 불렀다. 데리다가 ‘차연’이라는 말로 가리켜 보인 것도 바로 그것이다. 지은이는 철학의 언어가 다룰 수 없고 다다를 수 없는 이 ‘취급 불가능한 것’이 실은 이 세 사람이 진실로 관심을 품었던 것이라고 말한다.

지은이는 철학이 얻고자 하는 진리 혹은 도는 철학적 사유 자체로는 얻을 수 없으며, 삶의 실천 속에서 길을 닦아 나가는 가운데서만 체득할 수 있다고 말한다. “도는 선험적으로 주어지는 것이 아니라 현실의 지평을 떠나지 않는 지속적인 실천을 통해 자연스레 형성된다.” 그러면서 이 책의 맺음말에 윌리엄 블레이크의 시 <순수의 전조>를 소개한다. “한 알의 모래에서 세계를 보고/ 한 송이 들꽃에서 천국을 보라./ 그대의 손바닥에 무한을 쥐고/ 찰나의 순간에 영원을 담아라.” 이 시를 지은이는 이렇게 이해한다. “시인은 고립된 각자성의 표상인 한 알의 모래에서 세계라는 전체를, 현상계의 상징인 한 송이 들꽃에서 초월성의 상징인 천국을 꿰뚫어보며, 유한성의 상징인 손바닥으로 무한을, 찰나의 순간에 영원을 보듬는다.” 구체적인 실천·실행으로 삶의 길을 닦으며 그 구체성 위에서 영원을 보려고 노력하는 것이 철학하는 삶이라는 이야기다. 이 책은 ‘우리와 나눈 대화’의 기록이지만, 뒤집어서 보면 ‘나 자신과 나눈 대화’의 기록이다. 고명섭 선임기자

michael@hani.co.kr