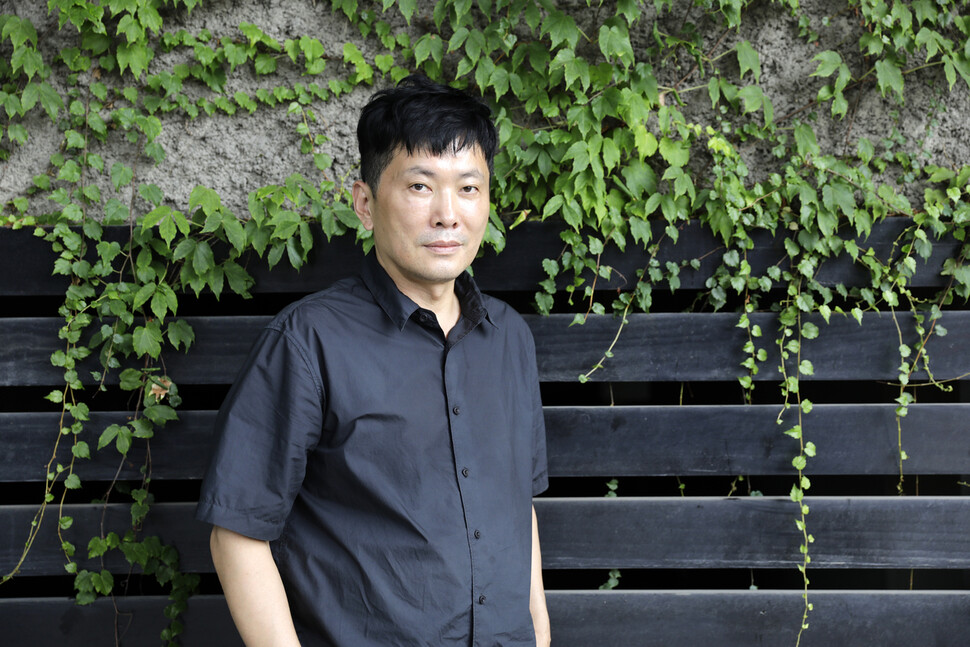

신작 시집 <이별이 오늘 만나자고 한다>를 내고 1일 서울 마포구 한겨레신문사를 찾은 이병률 시인. “코로나 때문에 좋아하는 여행을 못하게 되어 답답할 줄 알았는데 예상 외로 잘 적응하고 있다. 밀렸던 집안 일이며 정리와 청소도 하고 놓쳤던 영상도 보는 등 시간을 선용하고 있다”고 말했다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

이별이 오늘 만나자고 한다

이병률 지음/문학동네·1만원

이병률의 새 시집 <이별이 오늘 만나자고 한다>에서 두드러지는 면모는 전에 비해 시가 쉬워졌다는 것, 그리고 이야기를 담은 시들이 많아졌다는 사실이다. 시집에는 시가 모두 62편 실렸는데, 이 가운데 구체적인 공간을 배경으로 인물이 등장하고 사건이 벌어지는 작품이 줄잡아도 십여편이다.

가령 ‘닮은 사람 하나가 어디 산다는 말이 있다’에는 분명 처음 간 음식점에서 오랜만에 들른 단골 취급을 받는 인물이 나온다. “어서 오세요 오랜만에 오셨어요”로 시작해 “여행은 잘 다녀왔느냐”는 질문을 거쳐 “늘 드시는 걸로 드릴게요”로 이어지는 알은체에 화자는 놀라고 당황하다가 결국 상황을 있는 그대로 받아들이기로 한다. “나는 여기에 자주 올 것이다/ 그리고 나를 마주치기 위해/ 아주 다르게 하고 오기로 한다”. 그는 과연 그 식당에서 또 다른 자신과 마주치게 될까.

‘풀리다’와 ‘풍경을 앓다’는 나란히 사진에 얽힌 이야기를 들려준다. ‘풀리다’에서 화자는 산에 올랐다가 내려가는 길에 아마도 절에 들렀다 가는 할머니와 마주친다. 느리고 위태로운 할머니의 걸음에 보폭을 맞추며 함께 내려가던 중 바위에 걸터 앉아 쉬던 할머니가 돌연 자신의 사진을 찍어 달라고 한다. “아무 말 없던 분이, 첫마디가 그랬다”. 할머니에게는 휴대전화도 없어서 제 전화기로 사진을 찍은 다음 사진을 전달할 방도를 묻자 할머니의 말씀이 걸작이다. “찍었으면.// 됐다.”

‘풍경을 앓다’에서는 멋진 폭포 앞에서 마주친 커플이 화자에게 사진 촬영을 부탁한다. (자신과 마찬가지로) “이 풍경에 두 사람도 어울리지 않는다”고 생각한 화자가 요청받은 사진을 찍어주고 가던 길을 가는데, “한 사람이 따라오더니 왜 둘이었는데 한 사람을 잘라놓고 찍었냐고 따지듯 물었다”.

사진을 소재로 한 이 두 이야기는 읽는 이로 하여금 슬며시 웃음을 머금게 하지만, 다른 이야기 시들은 웃음보다는 눈물과 울음에 더 관여한다. ‘눈물이 온다’는 시에서는 전철 안에서 배고파 우는 낯선 고양이에게 먹을거리를 준 청년의 눈물이 화자에게 포착된다. “그 해쓱한 소년이 조용히 사무치다가/ 그렁그렁 맺힌 눈물을 안으로 녹이는 것을// (…) // 누군가는 눈물을 흘리면서/ 가슴에 등불을 켠다”.

‘미용사가 자른 것’에도 울음이 나온다. 이 시에서 미용사는 할머니의 머리를 자른 다음 머리를 감겨드리려다가 “구부정한 허리가 영 뒤로 눕혀지질 않아/ 잠시 중단하고 커튼 뒤로 가서 엄청 울었다”. 같은 미용사한테 머리를 자르는 중년 사내는 늘 개 한 마리를 데리고 오는데, “머리 감길 때 작은 수건으로 사내의 눈을 가리면 개가 그렇게 울” 수가 없단다. “얼굴을 가리고/ 혼자 우는 사내의 모습을 본 이후로 개가 그렇”다고.

표제시에 해당하는 ‘슬픔이라는 구석’은 시인을 사로잡은 슬픔의 의미에 대한 설명을 담고 있다. 휴전선을 넘어 곧장 직진해 걸었는데도 단 하나의 지뢰도 밟지 않은 소녀의 행운, 그리고 색맹으로 스무 해를 살아온 끝에 보정 안경을 써본 청년의 눈물에 관해 서술하며 화자는 거듭 묻는다. “가슴께가 다 뻐근해지는 이 일을/ 슬프지 않다고 말할 수 있겠나”, “이 간절한 슬픔은 뭐라 할 수 있겠나”. 이어지는 시의 마지막 두 연은 이병률 시인에게 슬픔이 지니는 의미가 무엇인지를 알게 한다.

“이 생에서는 실컷 슬픔을 상대하고/ 단 한 줄로 요약해보자 싶어 시인이 되었건만/ 상대는커녕 밀려드는 것을 막지 못해/ 매번 당하고 마는 슬픔들은/ 무슨 재주로 어떻게 요약할 수 있을까// 슬픔이 오늘 만나자고 한다”

1일 서울 마포구 한겨레신문사에서 만난 이병률 시인은 “나는 세상을 슬프게 보는 필터 같은 것을 가지고 있는 것 같다. 슬픔이 없었다면 글을 쓰지 않았을 것”이라고 말했다. “눈물, 물기, 촉촉한 상태. 그렇게 습기가 좀 있는 상태가 되어야 나답지 않나? 해가 쨍쨍한 날씨는 못 참는다. 눈, 비, 바람은 다 좋다”고도 했다. 이번 시집의 시가 쉬워지고 이야기적 요소를 많이 지니게 된 데 대해서도 설명을 곁들였다.

“그동안은 시가 많이 어려워야 한다고 생각했어요. 고지식하고 완고한 생각이었죠. 그런데 요즘은, 그럴 필요가 있을까 하는 생각이 들어요. ‘아, 내가 나이 들고 있구나’ 하고 느끼기도 하지만, 꼭 그것 때문만은 아닌 것 같아요. 제 산문집들이 많이 팔렸는데 그 책들을 읽은 독자가 시 쪽으로 넘어오려다가 ‘어렵다’며 힘들어하는 경우를 자주 접했어요. 요즘 그렇잖아도 온 인류가 어려워하고 있는데, 시까지 어려울 필요가 있을까 싶은 거죠.”

그의 첫 산문집 <끌림>은 무려 100만부가 넘게 팔렸고 두 번째 산문집 <바람이 분다 당신이 좋다>도 50만부 이상 나갔다. 그밖의 산문집과 시집 들을 합하면 그의 책들의 총 판매 부수는 200만을 상회한다. 방송작가 출신인 그가 대중과 호흡하는 법을 잘 안다는 증거일 수도 있다. 이번 시집에 실린 상당수의 시들은 네이버 오디오클립에 연재되었던 작품들이다. “낭독을 염두에 두다 보니 자연스레 이야기처럼 들려주는 방식의 시가 되었다”고 시인은 소개했다.

자주 여행길에 오르고 여행 산문을 즐겨 썼던 시인답게 여행의 추억을 담은 시들도 여럿 보인다. 그 반대편에 “밖에 나가지 말라는 말”(‘적당한 속도, 서행’)로 대표되는 코로나 시대의 풍경을 담은 시들이 놓인다. “텅 빈 세기의 뒷모습을 기록”한 시 ‘숨’에서 시인이 파악하는 코로나의 의미는 이러하다.

“서로 가까이도 말며/ 말하지도 말라며/ 신은 인간에게 채찍 대신 마스크를 나눠주었다/ 사랑하지 말라는 의미였을까/ 입을 가만히 두라는 뜻이었을까// (…) // 몇백 년에 한 번/ 사랑에 대해 생각하라고/ 신이 인간의 입을 막아왔다”

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr

신작 시집 <이별이 오늘 만나자고 한다>를 낸 이병률 시인이 1일 오후 서울 마포구 공덕동 한겨레신문사에서 인터뷰 사진을 찍고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)