정념과 이해관계

앨버트 허시먼 지음, 노정태 옮김/후마니타스·1만6000원

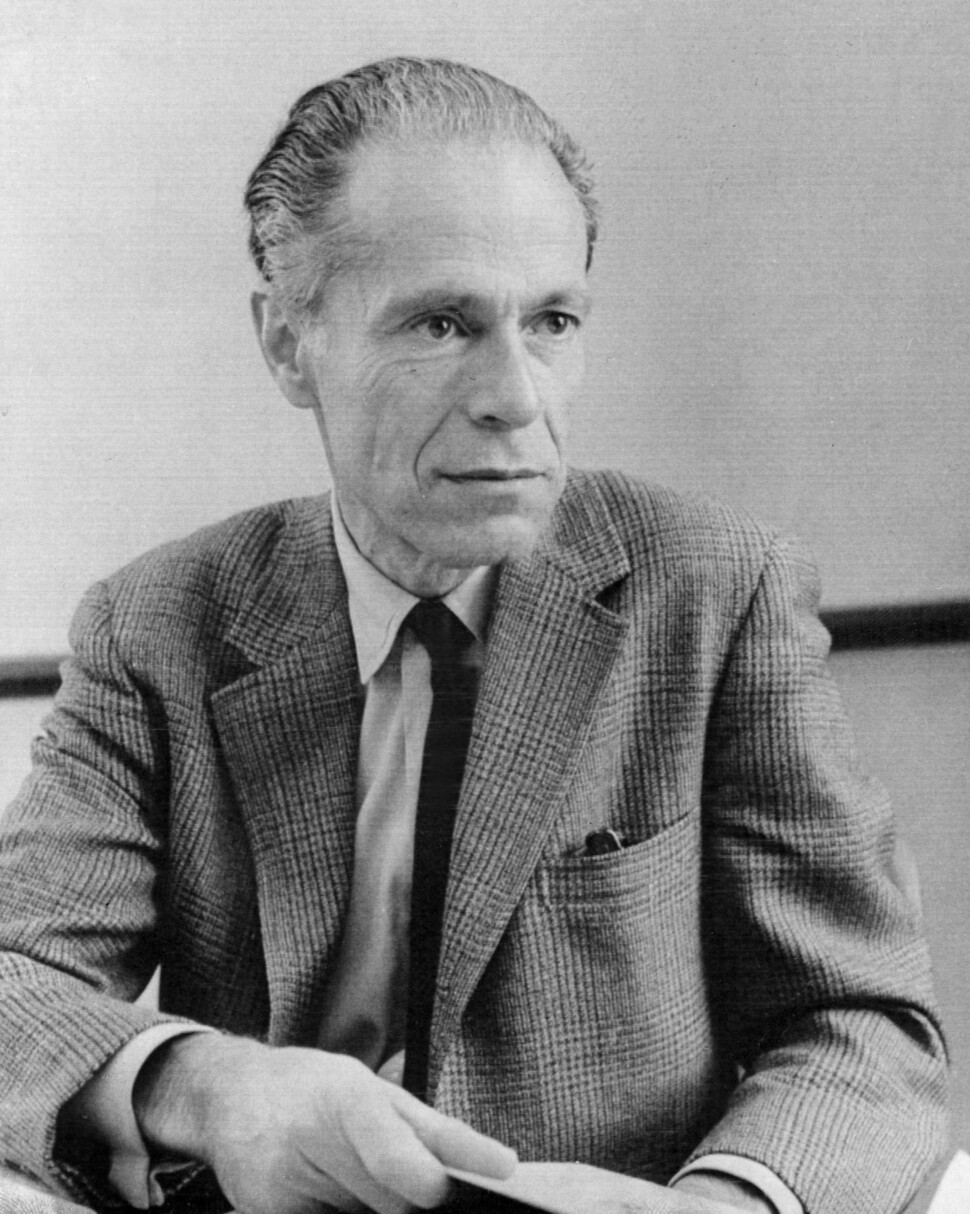

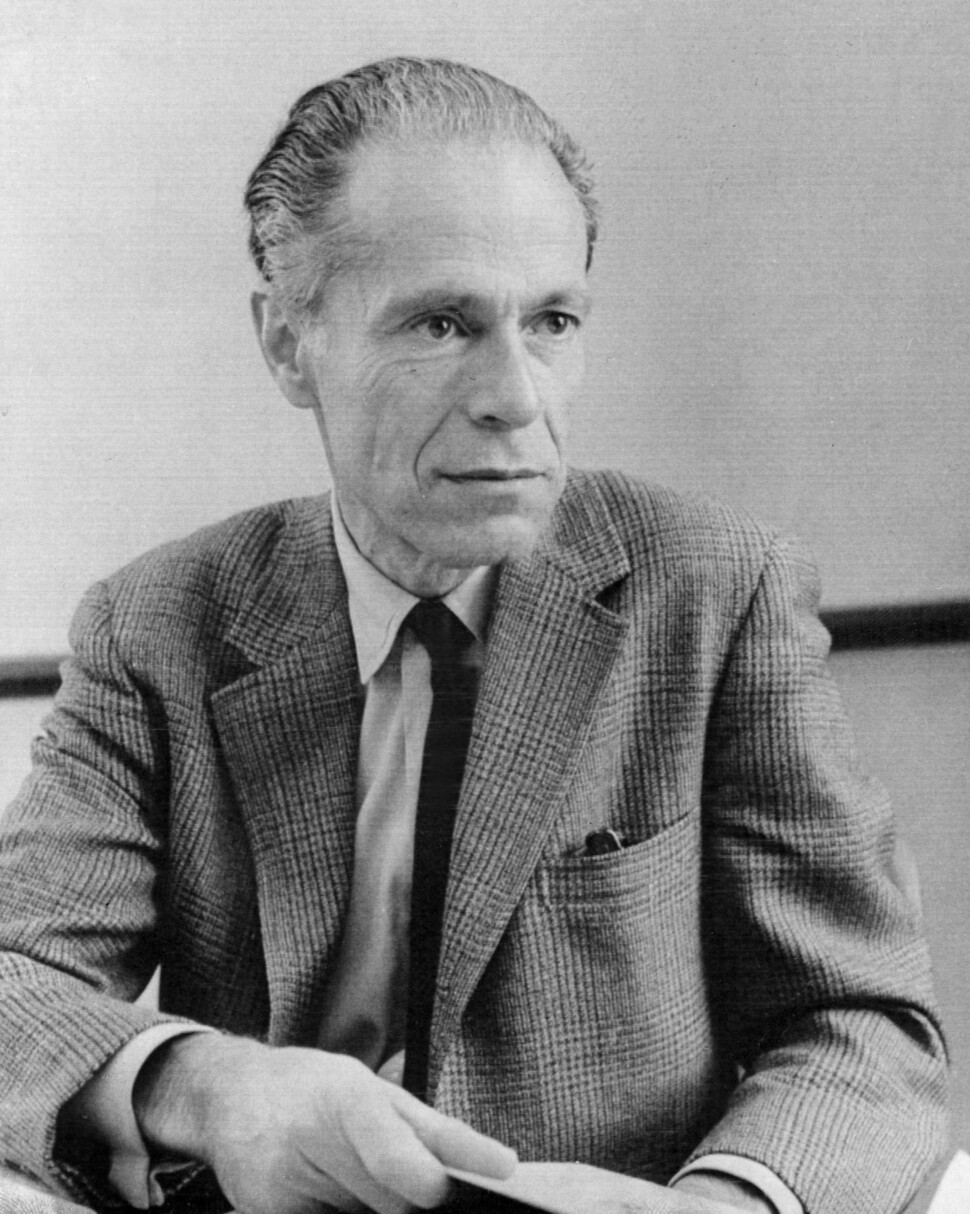

미국 경제학자 앨버트 허시먼(1915~2012)은 경제학이라는 분과학문에 갇히지 않는 드넓은 학문적 시야를 보여준 걸출한 학자다. 1976년에 펴낸 <정념과 이해관계>는 경제학 울타리를 넘어선 사회사상가로서 허시먼의 역량이 유감없이 발휘된 저작이다. 이 책은 원서가 130여 쪽에 지나지 않는 얇은 책이지만, 컴퓨터 압축파일처럼 역사와 논리가 정교하게 요약된 저작이다. 서양 근대의 정치경제 사상사를 ‘오컴의 면도날’로 해부하며 최단거리로 주파한다. 20주년 기념판 서문에서 경제학자 아마르티아 센은 이 책을 “허시먼이 우리에게 남겨준 가장 훌륭한 이론적 기여”이자 “그의 저작들 가운데 최고의 저작”이라고 상찬한다.

허시먼이 이 책에서 살피는 것은 17~18세기 자본주의 발흥기에 서구에서 나타난 정치·경제 사상의 변천이다. 이 변천 과정을 소묘함으로써 허시먼은 오늘날 지배적 위치에 오른 주류 경제학의 맹점을 선명하게 보여주려고 한다. 다시 말해, 경제와 정치의 관계에 대한 상투적인 믿음을 깨뜨리는 것이 이 책의 목표다. 이 사상사의 축도를 그려 나갈 때 허시먼이 길잡이로 삼는 것이 ‘정념’(passion)과 ‘이해관계’(interest)라는 말이다. 두 단어는 근대 서구 사상사에서 정치와 경제의 관계를 설명하는 데 핵심이 되는 낱말로 이 책에 불려 나온다. 정치 영역을 지배하는 ‘정념’이 경제 영역을 좌우하는 ‘이해관계’를 통해 제어될 수 있다는 생각이 어떤 과정을 거쳐 형성됐는지를 규명하는 것이다.

이 책은 소유욕·지배욕·성욕을 3대 악덕으로 규정한 중세 기독교의 교의가 근대에 들어와 힘을 잃었다는 데서 시작한다. 그리하여 이 악한 정념들을 어떻게 다스릴 것인가 하는 것이 사상사의 주요한 문제로 등장했다. 이 시기에 영국 철학자 프랜시스 베이컨은 ‘정념으로써 정념을 다스린다’는 생각을 내놓음으로써 정념 논의의 새로운 장을 열었다. 베이컨은 <학문의 진보>에서 ‘짐승으로 짐승을 사냥하고 새로 새를 잡듯이’ ‘한 정념으로 다른 정념을 제어할 수 있다’고 주장했다. 이어 네덜란드 철학자 스피노자는 <윤리학>에서 베이컨의 말을 받아 ‘감정(affect)은 그것과 반대되는 감정을 통해서만 억제될 수 있고 제거될 수 있다’고 선언했다. 정념으로 정념을 제어한다는 발상은 이후 널리 퍼져 계몽주의 시대 저술가들의 글에 틈만 나면 출몰했다.

야생마처럼 날뛰는 악한 정념을 선한 정념으로 조련할 수 있다는 주장이 이렇게 유행하는 가운데, ‘소유에 대한 욕망’이 ‘이해관계’라는 옷을 입고 선한 정념의 대표주자로 등장했다. 이해관계, 다시 말해 ‘이익에 대한 관심과 욕망’이 다른 모든 악한 정념들을 다스리는 좋은 정념 노릇을 할 수 있다는 발상이었다. 이런 발상을 체계적으로 제시한 사람이 프랑스 정치가 앙리 드 로앙 공작이었다. 로앙 공작은 이렇게 말했다. “국사를 수행할 때에는 폭력적인 정념에 이끌려서는 안 된다. 이해관계가 우리의 행동규범이 돼야 한다.” 로앙이 지목한 폭력적인 정념의 주인공은 국가의 통치자 곧 국왕이었다. 이해관계를 왕조와 국가의 정책에 한정했던 것인데, 이 용어가 영국으로 건너가 집단과 집단 사이에 통하는 개념으로 바뀌었고 나중에는 경제 행위자들을 설명하는 용어로 정착했다. ‘돈벌이 욕망’이 이해관계라는 이름표를 달고 다른 정념들의 우위에 서게 되는, 패러다임의 일대 전환이 일어난 것이다. 그 전환의 끝에 이해관계는 거칠고 위험한 정념들과 달리 결백하고 온화한 정념이라는 이미지를 아울러 얻었다. 이해관계가 부드러운 방식으로 인간을 지배하고 상업과 산업을 일으키며 사회를 부유하게 한다는 주장이었다.

이런 생각을 정치사상으로 체계화한 사람이 바로 18세기 프랑스 정치사상가 샤를 드 몽테스키외였다. 몽테스키외는 <법의 정신>에서 ‘정념에 휘둘려 악인이 될 수 있는데도 사람들이 그렇게 되지 않는 것은 이익(이해관계)을 고려하기 때문이다’라고 주장했다. 이어 스코틀랜드 경제학자 제임스 스튜어트는 “근대 경제의 이해관계들은 전제정의 어리석음에 맞서 고안된 가장 효과적인 굴레”라고 응답했다. 이해관계 곧 산업과 상업이 폭정을 제어하고 정치를 발전시킬 것이라는 믿음이었다. 스튜어트는 경제 영역을 ‘시계의 은유’를 통해 설명하기도 했다. 경제라는 시계는 섬세한 것이어서 함부로 건드리면 망가지기 때문에 권력이 멋대로 주물러서는 안 되며, 고장 난 시계를 고치는 데 장인의 손길이 필요하듯이 경제가 원활히 돌아가게 하려면 그 분야를 잘 아는 사람에게 맡겨야 한다는 것이었다. 이로써 경제가 정치로부터 독립된 영역이자 전문가의 고유한 영역이라는 주장이 처음으로 등장했다.

그러나 몽테스키외-스튜어트 주장에는 아주 큰 맹점도 있었다. 이 맹점을 허시먼은 18세기 스코틀랜드 도덕철학자 애덤 퍼거슨의 논의를 빌려와 지적한다. 퍼거슨은 상업을 통해 부유해진 사람들이 ‘재산을 잃게 될지 모른다는 공포감’ 때문에 전제정부의 등장을 용인할 수 있다고 주장했다. 더 나아가 ‘경제라는 시계’가 안전하게 작동하는 효율적인 정부가 필요하다는 논리로, 사회 안정을 최우선에 놓는 ‘권위주의 통치’를 불러올 수 있다고 지적했다. 몽테스키외나 스튜어트가 전혀 내다보지 못한 통찰이다. 19세기에 프랑스 정치사상가 알렉시 드 토크빌도 퍼거슨과 유사한 진단을 보여주었다. 토크빌은 <미국의 민주주의>에서 사람들이 사적인 이해관계에만 골몰한다면, “영악하고 야심 넘치는 자가 최고 통치권을 차지하는” 결과를 낼 수도 있다고 우려했다.

허시먼은 “과거를 기억하지 못하는 자는 과거를 반복하게 된다”는 조지 산타야나의 격언을 상기시키면서 이렇게 말한다. “산타야나의 경구는 사실의 역사보다 사상의 역사에 더 잘 들어맞는다.” 허시먼이 이 책을 쓰던 1970년대는 케인스주의 정책이 하이에크-프리드먼의 신자유주의 정책의 거센 공격을 받고 패퇴하기 시작하던 때였다. 이 책이 퍼거슨과 토크빌의 경고를 내세워 하이에크-프리드먼의 정책을 반박하는 것으로 읽히는 이유다. 고명섭 선임기자

michael@hani.co.kr

미국 경제학자 앨버트 허시먼. 출처 위키피디아 코먼스

미국 경제학자 앨버트 허시먼. 출처 위키피디아 코먼스