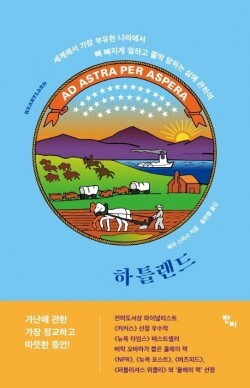

하틀랜드: 세계에서 가장 부유한 나라에서 뼈 빠지게 일하고 쫄딱 망하는 삶에 관하여

세라 스마시 지음, 홍한별 옮김/반비·1만8000원

책 <하틀랜드>를 쓴 지은이 세라 스마시는 말하자면 ‘개룡녀’(개천에서 용난 여자)다. 미국 캔자스 주 농촌 빈곤 가정에서 태어나 하버드대 케네디스쿨 조앤 쇼런스틴 펠로 교수 자리에까지 올랐다. 이 책은 그러나 ‘어려운 가정 형편을 딛고 성과를 이뤄낸’ 자의 ‘성공 스토리’를 담고 있지 않다. 오히려 반대에 가깝다. 개천을 막 빠져나온 ‘용’이 다시 개천으로 돌아가 그곳의 상류부터 바닥까지 헤집으며 자신이 겪었던 빈곤이 맨 처음 어디에서 시작됐고, 마음의 가장 밑바닥에 무엇을 남겼는지를 보여주는 데 집중한다.

세라 스마시(Sarah Smarsh)는 1980년 미국 캔자스 주 남부 시골에서 태어났다. 영화 <오즈의 마법사>의 배경이 된 곳이다. 끝없이 펼쳐진 황무지, 돌연한 모래바람 탓에 외지인에겐 비행기를 타고 ‘날아서 지나가는 땅’이라고 불렸다. 태어나보니 엄마도 ‘아이’였다. 만으로 열일곱에 그를 낳은 세라의 엄마는 세라가 곁에 오는 걸 반기지 않았다. “엄마와 살을 대고 싶은 생각이 날 때마다 엄마 어깨를 주물러 주는 게” 어린 세라가 할 수 있는 거의 유일한 스킨십이었다.

환영 받지 못한 아이는 존재 가치를 입증해야 한다는 압박에 시달린다. “글도 깨치기 전에(…) 까치발을 딛고 서서 화장실 세면대를 닦았”고 좀 더 커서는 “초등학교를 전장” 삼아 “성취를 위한 투쟁의 길에 나선”다. 세라는 자신처럼 10대 소녀의 몸에 깃든 아이를 ‘페니 동전 한 푼’에 빗댄다. 경제적으로 별 가치는 없으나 아무튼 계속 생겨난다는 이유로.

개천 물줄기를 거슬러 올라가다 보면 10대 임신은 스마시 집안의 ‘유전력’과도 같다는 걸 발견하게 된다. 증조할머니-외할머니-엄마 모두 10대에 아이를 가졌고, 그 대가로 남편의 폭력과 이를 피하기 위한 잦은 이주, 가난을 겪어야 했다. 외할머니 베티는 열여섯에 엄마 지니를 낳았는데, 폭력 남편을 피하고 집세를 감당하느라 10년간 60여 차례나 이사 다녔다. “날이면 날마다 동트기 전에 일어나 일을 시작해서 해가 질 때까지 쉼 없이 일했으나” 변변한 집 한 채 갖지 못하고 트레일러(이동식 주택)를 전전했다.

가난에 중독은 사은품처럼 딸려온다. 증조할머니 도러시의 남편은 알코올 중독이었고, 외할머니의 첫째 남편은 폭력·도박·약물에 중독됐으며, 엄마의 남편이자 세라의 아빠는 비교적 다정하고 성실했으나 화학 약품을 운반하다 중독 사고를 겪고 알코올에 빠진다.

세라 스마시는 “ 풍요하기로 이름난 나라에서 가난을 겪는다는 건 가지지 못한 것을 끝없이 자각하며 사는 것과 마찬가지”라며 “무더운 날 마실 수 없는 차가운 저수지 옆에서 마라톤을 하는 것과 비슷하다”고 했다. ⓒPaul Andrews

유전처럼 반복되는 10대 임신과 가난

10대 출산이 여자를 경제적으로 의존하게 만들고, 이 의존이 폭력의 쉬운 빌미가 된다는 걸 깨친 세라는 중학생이 되고 다짐한다. 절대로 임신하지 않겠다고. 임신이 빈곤의 첫 고리임을 알았기 때문이다. 그런데 재생산을 확고히 거부하고부터 세라의 마음속엔 가상의 딸 ‘오거스트’의 목소리가 들린다. 잉태된 적도 없는 딸이지만, 아이는 “자궁벽 안에 안착한 수정란처럼 정신의 핵심이 되어 어떻게 살아야 할지에 대해 답하도록 도와주는 존재”가 된다. 예컨대 자꾸 몸을 훑는 고용주 때문에 아르바이트를 관둘지 말지 고민할 때 ‘내 딸한테라면 뭐라고 말할까’를 떠올리며 답을 얻는 식이다. (답은 언제나 ‘다른 자리를 알아본다’였다.)

‘노력하면 부자가 될 수 있다’는 아메리칸 드림이 주 정서인 사회에서 가난하다는 건 수치심을 강요받는 일이다. 내면까지 침투한 수치심에 세라가 스스로를 하찮게 여길 때마다 가상의 딸이 그를 잡아준다. “너(오거스트)는 내 딸이 아니라 고양된 나 자신이었어. 사회에서 내 몸과 정신이 가치 없다고 계속 주입하기 때문에 어쩔 수 없이 거기에서 분리되어 표출된 나 자신의 힘이었어.” 오거스트의 응원과 지지로 세라는 대학에 진학하고 유력 매체에 기고하는 언론인이자 지역 대학 교수 자리까지 얻는다.

“어떻게 빠져나왔어?” 그런 그에게 사람들은 묻는다. ‘굳게 마음먹고 열심히 노력한 결과’라는 쉽고 뻔한 답을 세라는 할 수 없다. 5대, 100년에 가까운 가정사를 거슬러 올라가 살펴본 결과 그건 사실이 아니기 때문이다. 10대 임신과 가난은 반복되었지만, 매번 같은 모양은 아니었다. 베티 외할머니는 공장 노동자 등을 전전하다 마침내 ‘제도권의 상징’ 법원 비서로 채용되며 남편에게 경제적으로 의존하는 삶의 고리를 끊었고, 엄마는 최소한 ‘두려워하지 않아도 되는 아빠를 선택’했다. 선대가 빈곤의 연쇄 고리를 하나씩 끊어준 덕분에 그는 다른 삶을 바라볼 수 있었다.

인종을 걷어내기 위해 ‘백인 빈곤’ 파고들어

가난을 다룬 다른 책과 이 책이 구별되는 지점은 ‘백인의 빈곤’을 전면에 내세웠다는 데 있다. 미국에는 ‘레드넥’(red neck· 햇볕에 그을려 목이 벌건 백인 농부에서 유래한 말)’ ‘트레일러 트래시(trailer trash·트레일러에 사는 백인)’ 등 백인 빈곤층을 비하하는 용어가 많다. “가난한 백인은 ‘백인성’에 권력을 부여하는 사회 안에서 특히 불편한 존재야. 우리 사회에서는 백인을 인종적 표준으로 삼고 나머지 인종은 타자로 간주할 뿐 아니라 백인성을 경제적 안정과 동의어로 취급하기도 해.” 스마시 가족 같은 백인 빈곤층은 비율로 따지면 유색 인종보다 적지만, 백인 인구 자체가 워낙 많아 절대 수로만 따지면 가장 많다. 그럼에도 “미국 현대사에서 예외로 취급되고 의도적으로 무시된다”는 게 저자의 진단이다.

세라가 5대에 걸친 한 백인 가족의 빈곤사를 이토록 파고든 이유는 ‘백인도 살기 힘들다’고 징징대기 위해서가 아니다. 인종을 걷어내고 계급을 더 또렷이 응시하기 위해서다. “만약 날마다 일을 하는데도 생계를 유지할 수 없고, 그 원인이 인종주의가 아니라면 명확히 드러나지 않은 다른 문제가 있는 것 아닐까?”

세라의 집 저녁 식탁에서 오간 대화는 ‘왜 가난한 백인들은 보수당에 투표하는가’라는 질문에 해답을 제시한다. “민주당은 가난한 사람을 위한 당이고, 보수당은 부자를 위한 당이야.”(이모 할머니) “아니, 민주당은 가난한 사람들을 돕겠다고 하고 공화당은 사람들이 스스로 자립하게 해요.”(엄마) ‘게을러서 가난한 것’이라는 믿음이 팽배한 미국에서 복지 혜택을 받는 건 개인의 나태로 인한 ‘잘못’처럼 여겨지기에 가난한 이들은 복지를 거부하고, 복지 확대 공약을 환영하지도 않는다는 것이다. 베티 외할머니는 “20대에 틀니를 껴야 할 정도로” 지독한 가난에 시달렸지만, 평생 딱 한 번 복지 혜택을 받았고 그걸 평생 수치로 여겼다. “사회복지사들이 가난한 싱글맘 가정에 불시에 들이닥쳐서는 옷장, 찬장, 쓰레기통, 빨래 바구니를 뒤지곤 했단다. 남자와 같이 사는지 아닌지 검사하기 위해서였어. (…) 화장실 세면대에서 면도한 흔적이라도 발견했다 하면 싱글맘은 제도를 악용한 사기꾼으로 취급받았고 더 이상 지원도 못 받게 됐어.”

책 제목 ‘하틀랜드(Heartland)’는 사전적으로 ‘심장부’라는 의미를 갖고 있지만, 미국에서는 내륙지역을 지칭하는 말로 자주 쓰인다. ‘심장부’라는 이름과는 달리, 저학력·저소득·보수 성향 백인이 많이 산다고 알려져 있다.

가브리엘 가르시아 마르케스의 <백년의 고독>과 여러 면에서 겹친다. <…고독>에선 근친혼으로 인한 고통이 여러 세대를 걸쳐 반복된다면, 이 책에선 조혼과 출산으로 인한 빈곤이 반복된다. 가계도를 그리면서 읽어야 할 정도로 등장인물이 많다는 점도 비슷하다. 그러나 결말은 다르다. <…고독>이 돼지꼬리 달린 아이의 탄생이라는 비극으로 수렴된다면, 이 책은 누대에 걸쳐 내려오던 ‘빈곤의 탯줄’을 절단한 여성의 환호도 비명도 아닌 이야기로 끝을 맺는다.

“오거스트, 네가 캔자스의 바람이 네 머리카락을 흩날리는 걸 영영 느끼지 못하리라는 게 가슴 아파. 하지만 우리 식구들처럼 분투하며 살아야 할 필요는 없으리란 것에 감사해. ”

최윤아 기자

ah@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![민주주의 ‘덕질’하는 청년 여성, 이토록 다정한 저항 [.txt] 민주주의 ‘덕질’하는 청년 여성, 이토록 다정한 저항 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206504409.webp)