알츠하이머 아내 곁에서 알게 된 ‘진짜 돌봄’

의료진에서 보호자로 10년간 아내 돌본 의대 교수의 간병 일기

“돌봄이 진료의 핵심”이라면서도 ‘외주화’하는 의료계 모순 지적

의료진에서 보호자로 10년간 아내 돌본 의대 교수의 간병 일기

“돌봄이 진료의 핵심”이라면서도 ‘외주화’하는 의료계 모순 지적

하버드 의대 교수 아서 클라인먼(왼쪽)이 2011년 알츠하이머로 10년 동안 투병하다 세상을 떠난 아내 조앤(오른쪽)과 환하게 웃고 있다. 아서는 "아내 조앤을 돌보면서 돌봄은 인간을 생 앞에서 겸손하게 하며, 나라는 존재가 통제할 수 있는 건 오직 내가 이 세상에 어떻게 반응하고 응답하는가밖에 없다"고 했다. ©The Havard Gazette

아서 클라인먼 지음, 노지양 옮김/시공사·1만7000원 “나가! 나가라고 이 사기꾼아!” 오드리 헵번 같던 아내가 동물처럼 울부짖는다. 아내가 ‘사기꾼’이라며 적대감을 잔뜩 드러낸 상대는 40년을 함께 산 그의 남편. 아내의 눈에 띄지 않기 위해 집 구석에 몸을 숨긴 남자는 마음속으로 읊조린다. “나는 훈련 받은 정신과 의사다. 그러니 이 상황을 다룰 기술이 있어야만 한다. 하지만 지금 이 순간, 나는 그저 충격으로 몸서리치는 비참한 남편일 뿐이다.” <케어>는 조발성 알츠하이머를 앓는 아내를 10년간 돌본 남편이 쓴 ‘간병 일기’다. 그러나 시중에 나온 여느 간병 에세이와는 다른데, 이는 글쓴이가 “돌보는 일에 대해 수없이 강의하고 다녔”던 하버드대 의료인류학·정신의학과 교수 아서 클라인먼(Arthur Kleinman)이기 때문이다. 그의 저서 <질병 이야기>(The Illness Narrative)가 미국의 여러 의대에서 교재로 쓰일 정도로 그는 ‘학문적’ 차원에서 저명한 돌봄 전문가다. 그러나 ‘일상적’ 차원에서는 다르다. “세탁기와 건조기 작동법은커녕 어디에 있는지조차 모를” 정도로 돌봄과 살림에 무지하다. 그런 그에게 학문과 일상의 거리를 좁히는 사건이 발생한다. 아내 조앤이 50대 후반에 알츠하이머에 걸린 것이다. 처음엔 시력 문제인 줄 알았다. 워싱턴 대학교에서 석사 학위까지 받은 중국 문학 연구자 아내 조앤이 신문 기사를 제대로 읽지 못했다. 아내의 이상행동은 점점 더 영역을 넓혀갔다. 차선을 못 지키고, 계단을 오르지 못하고, 급기야는 조깅하다 맞은편에서 오는 트럭을 피하지 못해 발목이 골절됐다. 시티(CT), 엠아르아이(MRI), 혈액 검사를 받고 또 받은 끝에야 병은 정체를 드러냈다. 알츠하이머. 그날 저녁 집에 돌아온 아서는 아내에게 약속한다. 무슨 일이 있어도 당신을 돌보겠다고. 집에서 떠나는 일은 없을 거라고. 아내에게 한 약속은 아서 자신에게는 굳은 다짐이 된다. 아내의 병세는 “끝없는 내리막길”이다. 초반엔 함께 오케스트라 공연을 보고, 자녀와 손주들과 시간을 보낼 수 있었지만, 이런 일상은 몇 년 지나지 않아 사라진다. (지은이는 “조앤의 증세가 가벼운 편일 때, 보통이었을 때, 중증이었을 때, 치명적이었을 때가 어떠했는지는 기억나지만, 그 시기가 각각 얼마나 오래 지속됐는지는 짚어낼 수 없다”고 말한다.) “조앤은 세 번 정도 대변을 참지 못해 바닥에 배변하기도 했다. 나는 그 난리 통에서 바닥을 닦으며 엉엉 울었다. 더 이상은 못한다는 걸 알아서였다. 조앤은 초기에 그랬던 것처럼 나를 응원했다. ‘당신 할 수 있어! 아서, 할 수 있어!’ 그래서 나는 했다. 하고 또 했다.” 돌봄을 몸으로 통과하면서 아서의 통찰도 깊어진다. 돌봄은 ‘상호적’이라는 인식이 특히 눈에 띈다. “돌봄을 받는 사람의 역할이 얼마나 중요한지 간과되기 쉽다. 돌봄의 관계는 둘 모두의 노력을 필요로 한다. 조앤은 마지막 몇 년을 제외하고는 적극적인 참여자였다. (…) 어떻게든 자신을 붙들기 위해 끝까지 싸웠다.” ‘돌봄은 현존(presence)’이라는 정의도 인상적이다. “돌보는 사람과 돌봄을 받는 사람은 서로 가장 가까이에 존재하면서 감정과 의미 사이의 단단한 끈을 형성한다. 이 끈이 돌보는 사람의 에너지를 끌어내면서 행위의 목적과 열정을 다시 살린다.” 이런 과정을 거치며 돌보는 사람의 ‘영혼의 돌봄’이 이뤄지면, 그의 자아 역량이 강화되고, ‘돌봄의 영혼’도 살아난다. 그러나 반대의 상황도 얼마든지 가능하며 이 경우 “언어학대와 심리적 학대, 때로는 신체적 폭력”에 이르게 된다. 아서가 “피로와 좌절과 분노와 체념을 (돌보는 사람) 스스로 이겨내라고만 할 수는 없다. 그들에게는 돌봄의 환경을 우선적으로 생각해 주는 의료시스템의 지원이 필요하다”고 주장하는 이유다.

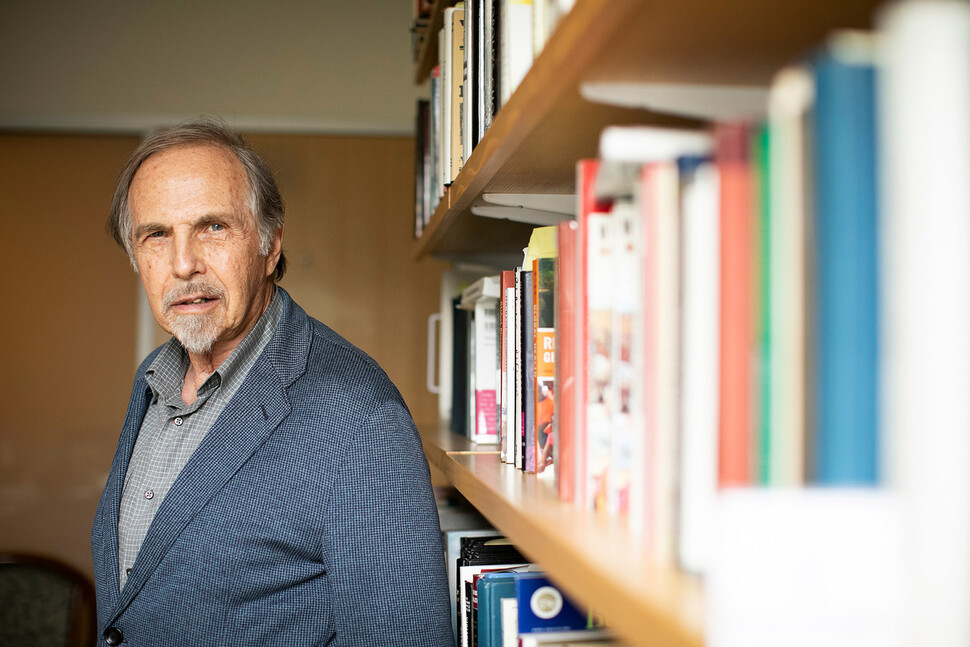

<케어>의 저자 아서 클라인먼. ©The Havard Gazette

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)