왼쪽부터 남규선 민주화운동기념사업회 이사, 김홍모,윤태호, 마영신, 유승하 만화가. 창비 제공

“워낙 4·19 혁명을 다룬 창작물이 많아 전작을 뛰어넘을 수 있을까 고뇌가 많았어요. 결국 뛰어넘으려 하지 말고 다른 언어 하나를 추가한다는 마음으로 그렸습니다.” (만화가 윤태호)

7일 오전 11시 창비는 유튜브 채널 ‘TV창비’를 통해 <만화로 보는 민주화운동> 출간 기념 온라인 기자간담회를 열었다. 이날 행사는 코로나19 확산을 막는 뜻에서 온라인으로 생중계 됐다. 취재진과 독자가 댓글창이나 미리 지정한 휴대폰 번호로 질문을 보내면 진행자가 이를 작가에게 전달, 답변을 듣는 형식이었다. 남규선 민주화운동기념사업회 이사와 김홍모·윤태호·마영신·유승하 만화가가 출연해 실시간으로 날아드는 취재진과 독자의 물음에 답했다.

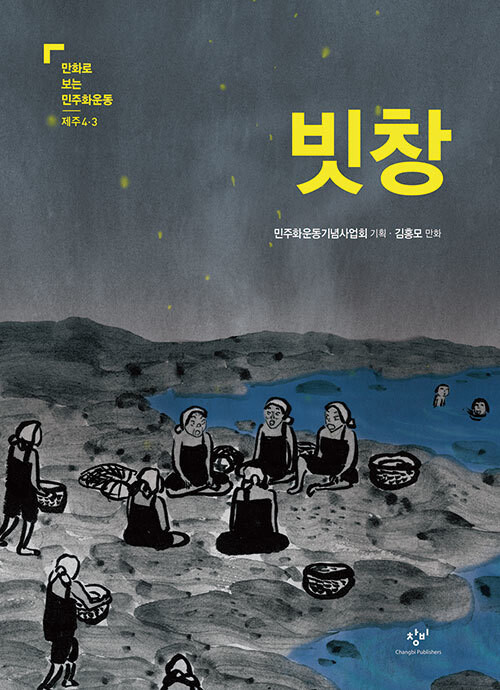

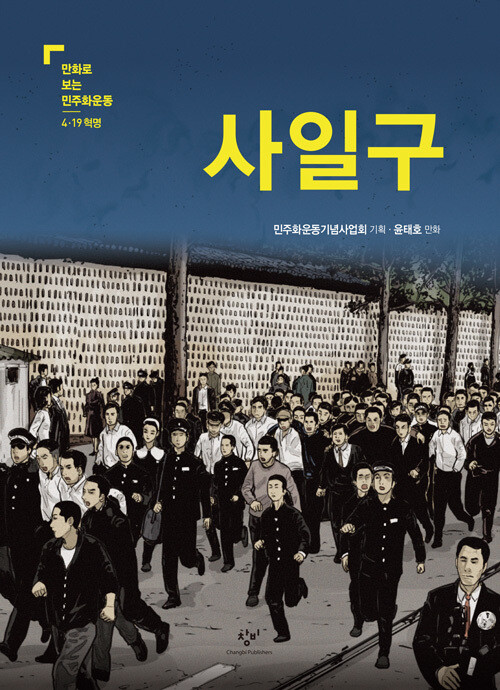

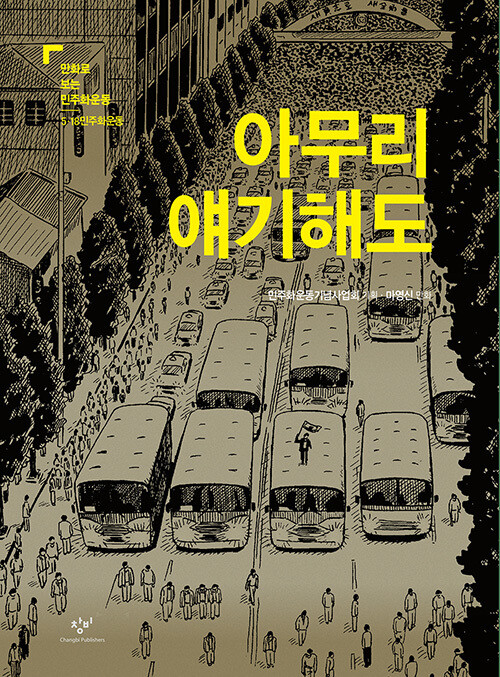

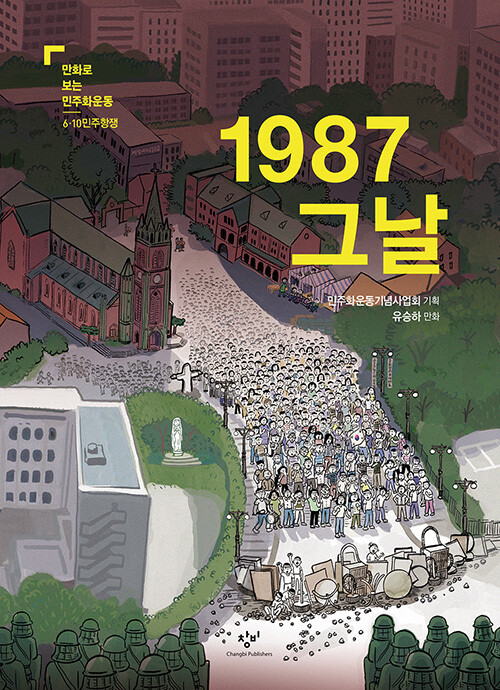

<빗창>(제주4·3) <사일구>(4·19혁명) <아무리 얘기해도>(5·18민주화운동) <1987 그날>(6·10 민주항쟁)까지 총 4권으로 구성된 <만화로 보는 민주화운동> 시리즈는 2년전 이맘때 기획됐다. 4·19혁명 60주년과 5·18민주화운동 40주년을 맞는 2020년, 한국 민주화의 결정적 네 장면을 동시대 만화가의 손으로 재현해 젊은 세대에게 전하자는 취지였다. 젊은 세대와 소통을 위해 장르도 ‘그래픽노블’로 정했다. <미생> <이끼>로 유명한 윤태호 작가와 <두근두근 탐험대>로 알려진 김홍모 작가, <남동공단> <엄마들> 등 사회성 짙은 작품을 연이어 내놓은 마영신 작가, <김 배불뚝이의 모험>으로 알려진 유승하 작가가 의기투합했다.

“작가분들끼리 단체 채팅방을 만들어서 끊임없이 소통하고, 5·18민주화운동 현장을 방문하고 세미나도 여러번 가졌어요. 모두 바쁜 작가들인데 1년간 이 작품을 붙들고 고군분투 했습니다. 어떤 사건을 그릴지는 초반에 토론을 통해서 결정했어요.” (남규선 이사)

10년 전부터 제주도에 살고 있는 김홍모 작가가 자연스럽게 제주4·3을 맡게 됐고, 실제 6·10민주항쟁에 참가했던 유승하 작가가 6월 항쟁을 맡았다. 남 이사는 “4·19혁명을 누가 다룰지 경쟁이 좀 있었는데 간발의 차로 윤태호 작가가 하게 됐고, 가장 젊은 마영신 작가가 5·18민주화운동을 그리게 됐다”고 설명했다.

상상력으로 자유롭게 세계를 창조해왔던 만화가들에게 역사를 ‘팩트체크’ 하는 과제는 도전이었다. 집필 후 이어진 까다로운 감수 과정, 만화가와 감수자 사이 작은 언쟁도 있었다. 유승하 만화가는 “30년 전 거리에서 불렸던 노래 가사를 그대로 책에 적었는데 감수 과정에서 원래 가사는 (거리에서 불렸던 것과) 달랐다는 걸 알게 됐다”고 했고, 남규선 이사는 “(작가가) 30년 전에 나온 유명 저서를 참고해 그렸는데, 그 사이 (연구가 이뤄져) 사실이 바로잡힌 경우도 있었다”고 말했다. 윤태호 만화가는 “민주화운동기념사업회에서 자료를 이만큼(양손을 펼치며) 주셨는데 작정하고 읽으려해도 결국 못 읽었다”며 “머릿속에서 마음대로 그리는 게 아니라 팩트체크를 해야하고 워낙 엄중한 역사이다보니 짓눌리는 느낌이 들었다”고 말했다.

이렇게 재탄생한 한국 민주화의 결정적 네 장면은 기존의 서사와 빛깔부터 다르다. 김홍모 만화가는 제주4·3을 ‘해녀’의 눈으로 다시 그렸다. “우리나라 민주화운동은 남성의 서사가 중심입니다. ‘여성이 많고 활발히 활동하는 제주는 다르지 않았을까’ 하고 살펴보다가 일제강점기 여성 1만7000명이 참여했던, 세계사에서도 드문 큰 규모의 여성 항쟁이 있었다는 걸 알게 됐습니다. 당시 해녀들이 전복 등을 따는 데 쓰는 도구인 ‘빗창’을 들고 제주도지사 차에 올라 항거했던 데에서 착안해 제목도 <빗창>으로 지었습니다. 여성을 4·3의 피해자가 아니라 주체로 그려내려 한 거죠.”(김홍모 만화가)

윤태호 작가는 4·19 혁명을 다룬 작품 <사일구>에 작고한 장인의 일생을 겹쳐 그렸다. <사일구> 주인공 김현용은 일제강점기에 태어나 한국전쟁에 참전해 엉덩이에 총상을 입고 제대한다. 생존이 지상 과제이던 시대, 김현용은 동생에게 ‘겁쟁이’라는 비판을 듣고도 4·19 혁명을 끝내 외면하고, 노년엔 극우단체 가입한다.

“1930년생인 장인어른도 일제 때 태어나 학도병으로 전쟁에 참가, 총상을 입고 제대한 분이었어요. 처음 인사를 드리러 갔던 날 ‘광주 출신’인 제게 김대중 전 대통령 험담을 30분간 하셨던 기억이 납니다. 그러나 의병제대한 당신에게 매달 8만원씩 돈을 주는 건 군사정권이 아닌 김 전 대통령이었다며 고맙다는 말을 하셨던 분이기도 해요. 한 시대를 관통하는 장인어른의 삶을 통해 역사의 ‘관람자’가 점점 ‘참여자’가 되는 모습을 그려보고 싶었습니다.”

마영신 만화가는 5·18민주화운동을 다룬 작품 <아무리 얘기해도>에서 1980년대와 2020년을 오간다. 2020년 교실에서 퍼지는 5·18 북한군 개입설을 당시 기록물을 근거로 반박한다. 마 작가는 “극우파가 반박 못하게 하고 싶은 마음으로 그렸다”고 했다. 1987년 6·10민주항쟁을 다룬 <1987 그날>을 펴낸 유승하 만화가는 박종철·이한열 열사의 이야기를 뼈대로 두고 상계동 강제철거, 신촌 벽화 사건 등을 엮어냈다. 유 작가는 ”6월 항쟁 참가자 500만명 중에 한 사람이었기 때문에 제가 직접 보고 들었던 것과 역사를 마치 퍼즐처럼 연결했다”고 말했다.

간담회 끄트머리 ‘어떤 사람이 이 책을 읽었으면 좋겠냐’는 독자의 질문이 날아들자 작가들은 한 목소리로 답했다. “이 책이 학교에서 널리 읽혀 학생들이 활발하게 토론하는 데 쓰였으면 좋겠습니다.”

최윤아 기자

ah@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![아이들 ‘두번째 집’ 포기 못한 엄마들 “다시 공립 될 때까지 버텨야죠” [.txt] 아이들 ‘두번째 집’ 포기 못한 엄마들 “다시 공립 될 때까지 버텨야죠” [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124503067.webp)

![[꽁트] 마지막 변신 [꽁트] 마지막 변신](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0126/20250126502223.webp)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)

![식물학자 다윈부터 노래하는 식물까지…‘초록’ 다 모였네 [.txt] 식물학자 다윈부터 노래하는 식물까지…‘초록’ 다 모였네 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124503078.webp)