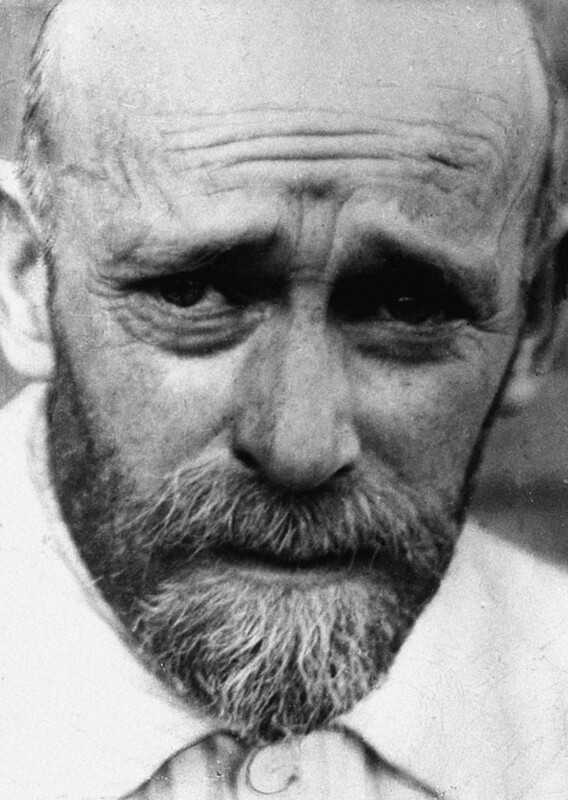

베티 진 리프턴 지음, 홍한결 옮김/양철북·2만7000원 예순네살 무렵의 야누시 코르차크(본명 헨리크 골트슈미트)는 1942년 8월6일 절멸 수용소로 향하는 트레블린카행 열차에 올랐다. 그가 돌보던 190여명의 고아들, 아이들을 보살폈던 스테파니아, 교사들과 함께였다. 교육자이자 소아과 의사, 작가, 심리학자로 많은 이들에게 영향을 끼쳤던 그에겐 마지막까지도 안전을 보장해주겠다는 제안이 있었지만 그는 열악한 게토에서 살아가면서도 고아들의 손을 놓지 않았던 자신의 신념대로 마지막 순간을 맞는다. <아이들의 왕 야누시 코르차크>를 집필한 미국의 작가이자 심리치료사인 베티 진 리프턴은 코르차크가 설립한 유대인 고아원에서 살았거나 근무한 이들 중 살아남은 사람들의 기억을 통해 그의 삶을 구현해냈다. ‘코르차키안’ 중 한 사람인 미샤는 말한다. 평생 도덕적 결정을 했던 코르차크가 마지막까지 고아들 곁을 떠나지 않은 건 “원래 그럴 사람”이었기에 할 수 있었던 선택이었다는 것. 지은이는 미샤의 말처럼 전설로 남은 그의 마지막 순간에 매몰되지 않고 코르차크란 인물의 삶을 복원해낸다. 유대계 폴란드인으로서 살아가며 내적 갈등을 겪기도 한 코르차크는 ‘정의로운 공동체’를 지향하는 진보적 고아원을 폴란드 사회에 도입했다. 유대 아동이 살았던 ‘고아들의 집’과 폴란드 아동들이 머문 ‘우리들의 집’에서 그는 자신의 교육철학을 바탕으로 당시의 고아원들과 다른 진일보한 사회를 구축한다. 그가 꾸린 고아원은 철저한 틀 안에서 운영됐지만 그 안에서 아이들에게 자유를 주었고 창의적인 방식으로 그들을 교육했다. “어린이는 중요한 존재로 대접받을 자격이 있”고 “어린이에게 자신의 운명이 이끄는 대로 성장하도록 시간과 기회를 주어야 한”다고 믿었던 그는 ‘고아원 신문’을 창간하거나 어린이들에 의한 ‘어린이 법원’을 운영하며 아이들이 존중받을 권리를 지닌 존재로 커나가도록 이끌었다. 그의 교육 방식이 항상 성공을 거둔 것은 아니었기에 실패한 경험도 일화엔 담겨 있는데, 이를 통해 현실에 직접 맞부딪히며 실천가로 살아온 그의 면모가 잘 드러나기도 한다.

ⓒ Photograph by A.Y. Poznansky, 1930

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![2500년 역사 속 황홀한 과학책들 [.txt] 2500년 역사 속 황홀한 과학책들 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0110/20250110500265.jpg)