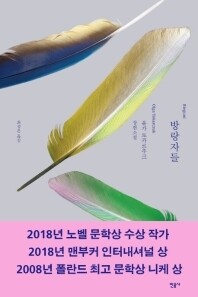

방랑자들

올가 토카르추크 지음, 최성은 옮김/민음사·1만6000원

두 주 전, 2018년 노벨문학상 수상자로 발표된 폴란드 작가 올가 토카르추크의 소설 <방랑자들>이 번역돼 나왔다. 한강이 2016년에 수상한 맨부커상 인터내셔널 부문의 지난해 수상작이며 폴란드 최고 문학상인 니케상의 2008년 수상작이기도 한 이 작품의 번역 출간은 오래 전부터 준비돼 왔다. 노벨문학상이 발표되자마자 ‘조각 번역’ ‘벼락 번역’ 방식으로 뚝딱 펴내던 지난 시절과는 경우가 다르다. 민음사는 토카르추크의 다른 작품 <낮의 집, 밤의 집>과 <죽은 자들의 뼈 위로 쟁기를 끌어라> 역시 번역 출간을 준비 중이다.

<방랑자들>은 100여 개의 길고 짧은 장으로 이루어진 작품이다. 길게는 중편소설에 해당하는 분량에서부터 짧게는 달랑 두 문장짜리까지 들쭉날쭉한 길이에다, 여느 소설처럼 이야기를 지닌 글도 있지만 그보다는 사변적 에세이에 가까운 글이 더 많고 서간문과 강연 형식 등도 혼재되어 있다. 토카르추크 자신은 <방랑자들>의 이런 형식적 특징을 두고 “우리가 세상 속에서 경험하는 카코포니(귀에 거슬리는 음향)와 불협화음, 단일화의 불가능성, 혼돈과 분열, 그리고 새로운 형태로 재배치되는 일련의 과정을 충실히 그려 내고자 했다”고 밝혔다.

2018년 노벨문학상 수상 작가 올가 토카르추크. 최근 번역된 소설 <방랑자들>에는 2006년 그가 서울에서 열린 국제 작가 축제에 참가했던 경험을 담은 짧은 에피소드 ‘사리’도 들어 있다. ⓒJacek Kolodziejski

이런 형식적 특징에 걸맞게 <방랑자들>의 주제 역시 한 마디로 요약하기 어렵도록 다층적이고 분열적이다. 그런 점에서 이 작품을 과연 전통적인 개념의 장편소설로 분류할 수 있을지 회의가 들기도 한다. 소설이라기보다는 에세이에 가깝게 읽힌다. 어쨌든, 책의 제목을 염두에 두고 이해해 보자면, 방랑 또는 여행과 방랑자 및 여행자라는 열쇳말로 책 전체를 아우를 수 있겠다 싶다.

책 앞부분 몇 장은 에세이 형식으로 작가 자신의 이야기를 들려준다. 서너 살 무렵의 기억에서 시작하는 이 자전적 에세이들에 따르면 작가의 부모님은 캠핑카 세대였고 ‘유목민’이었다. 그런 부모님의 영향 때문인 듯 작가는 움직임과 흔들림에 친연성을 느낀다. “내 모든 에너지는 움직임에서 비롯되었다. 버스의 진동, 자동차의 엔진 소리, 기차와 유람선의 흔들림.” 이런 삶의 태도는 세계관과 철학으로 이어진다. “정지 상태에 머물러 있으면 부패와 타락에 이르고, 결국 한 줌의 재로 사라질 수밖에 없지만, 끊임없이 움직인다면 어쩌면 영원히 지속될 수 있지 않을까.”

이런 삶의 방식과 세계관은 글쓰기로도 이어진다. 파편적이고 단속적인 글쓰기의 탄생이다.

“나는 기차와 호텔, 대기실에서, 그리고 비행기의 접이식 테이블에서 글 쓰는 법을 익혔다. 밥을 먹다 식탁 밑에서, 혹은 화장실에서 뭔가를 끄적이기도 한다. 박물관 계단에서, 카페에서, 길가에 잠시 주차해 둔 자동차 안에서 글을 쓴다.”

에세이 형식이든 순전한 허구의 이야기든 이 책 속의 많은 장에서 인물들은 여행 중이다. 그들은 비행기 안에 있기도 하고 공항에서 대기 중이기도 하며 지하철을 타고 끊임없이 움직이고 있기도 하다. 비행기와 지하철 같은 움직이는 교통수단이 그들에게는 지상의 교회나 성당과 같은 구실을 한다.

“이르쿠츠크에서 모스크바로 가는 비행기. 아침 8시에 이르쿠츠크에서 출발하면 정확히 같은 시간, 그러니까 같은 날 오전 8시에 모스크바에 도착한다. 마침 해가 떠오르는 시각이기에 우리는 계속되는 여명 속에서 비행하게 된다. (…) 이 순간이야말로 자신의 전 생애에 대해 고해 성사를 해야 할 시간이다. 기내에서는 쉼 없이 흐르고 있지만, 그 바깥으로는 절대 흘러가지 않는 시간.”

2018년 노벨문학상 수상작가 올가 토카르추크가 2017년 독일 베를린에서 열린 한 영화제에 참석했다. 로이터 연합뉴스

책에는 표제작에 해당하는 ‘방랑자들’이라는 제목의 중편 분량 소설이 들어 있다. 이 작품에서 불치병에 걸린 아이와, ‘다른 사람’이 되어 2년 만에 돌아온 남편과 함께 살던 아누슈카는 어느 날 문득 집을 나가 지하철과 역을 떠돌며 사는 삶을 택한다. 사실상 노숙자와 다름 없는 생활을 하던 그가 결국 집으로 돌아가는 장면으로 소설은 마무리되는데, 그가 역에서 만났던 ‘미친 여자’가 욕설을 내뱉듯 쉼 없이 토해 내던 말은 다음 장 ‘날뛰는 여인은 무슨 이야기를 했을까’로 이어진다. “몸을 흔들어, 움직여, 움직이라고”로 시작하는 이 여인의 독백은, 비록 광기의 탈을 쓰고는 있지만, 움직임과 탈주를 선동하는 선언문처럼 읽힌다.

“소유하고 있는 것들을 모두 그 자리에 두고 떠나라. 땅을 버리고 여행길에 오르라. 이 세상에서 자신의 고유한 자리를 차지한 모든 것, 모든 나라와 교회, 인간이 세운 정부, 이 지옥에서 형태를 유지하고 있는 모든 것은 전부 그자의 지배를 받고 있다. (…) 멈추는 자는 화석이 될 거야. 정지하는 자는 곤충처럼 박제될 거야. 심장은 나무 바늘에 찔리고, 손과 발은 핀으로 뚫려서 문지방과 천장에 고정될 거야.”

‘그자’란 일종의 ‘반기독’ 또는 악마에 해당하는 존재인데, 정착과 소유를 먹이로 삼는다. 끊임없이 움직이고, 규정된 틀에서 벗어나는 것만이 그의 손아귀에 잡히지 않는 방법이다. 책의 마지막 장 ‘탑승’에서 비행기에 오르는 행위가 갱신과 부활의 약속으로 이어지는 것은 그런 맥락에서다.

“거기(=비행기)서 차가운 공중 도로를 날아서 새로운 세계로 향할 것이다. 우리의 눈에 비친 그들(=승무원들)의 미소에는 일종의 약속이 담겨 있다. 그 미소가 말한다. 어쩌면 우리는 새로 태어날 것이라고. 이번에는 적절한 시간, 적절한 장소에서.”

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)