2018년 올해의 북디자인

한국의 북디자인은 세계 어떤 나라와 비교해도 뒤지지 않는다는 평을 듣는다. 올해 8만종이 쏟아져나올 정도로 경쟁이 치열한 출판 시장에서 일단 ‘외모’로 시선을 끌지 않으면 선택을 받지 못한다는 압박의 결과인 점을 부인할 수는 없다. 동시에 그런 압력이 북디자인의 전체적 수준을 끌어올리고, 다양한 시도가 가능한 공간을 열었다는 점도 인정하지 않을 수 없다. 지난해에 이어 두 번째로 한겨레 책과 생각이 ‘올해의 북디자인’을 뽑았다. 국내의 대표적인 북디자이너 3명이 올해 나온 책 중에서 각자 3권씩 선정했다. 일 년 내 호명되지 않았던 디자이너들의 이름이 지은이보다 앞서 불렸을 때 주는 미묘한 전복의 기운을 느껴보자.

정리 김지훈 기자 watchdog@hani.co.kr

■ 김형진 워크룸프레스 대표

인터내셔널의 밤

인터내셔널의 밤

석윤이 디자인, 박솔뫼 지음/아르테 미술 공부를 하는 사람이라면 누구나 ‘기초 조형' 혹은 그 엇비슷한 수업을 듣게 된다. 삼각형과 원을 엇비슷한 부피로 맞춰본다든지, 이 색과 어울리는 색, 혹은 서로를 밀어내는 색 따위를 상상해보며 눈의 기본 감각을 익히는 수업이다. 누구나 지루해하지만, 시간이 지나보면 알게 된다. 많은 것이 그때 이미 판가름 나버렸다는 사실을. 디자이너라고 해서 꼭 조형 감각이 뛰어나야 하는 건 아니지만 그걸 갖춘 디자이너 앞에선 어쩔 수 없이 겸손해질 수밖에 없다. 내러티브에 기대지 않고 조형적 균형만으로 완벽한 표지를 만들어 내는 디자이너는 (내가 알기론) 몇 없다. 석윤이가 만들어 내는 표지는 (거의 항상 매번) 그중 맨 앞줄에 선다.

거실의 사자

거실의 사자

오새날 디자인, 애비게일 터커 지음/마티 북디자이너가 가장 듣고 싶어하는 말은 아마 이걸 거다. ‘표지 때문에 샀어요!' 아마 이 책을 디자인한 마티의 오새날 디자이너는 올해 이 말을 질리도록 듣지 않았을까? 반쯤 열린 문틈으로 보이는 고양이. 더듬거리며 문 안을 탐색하는 발. 모든 것이 사랑스럽다. 무엇보다 훌륭한 건 제목이나 출판사 로고 따위 고양이에 비하면 아무것도 아니라는 듯 싹 걷어내버린 용기다.

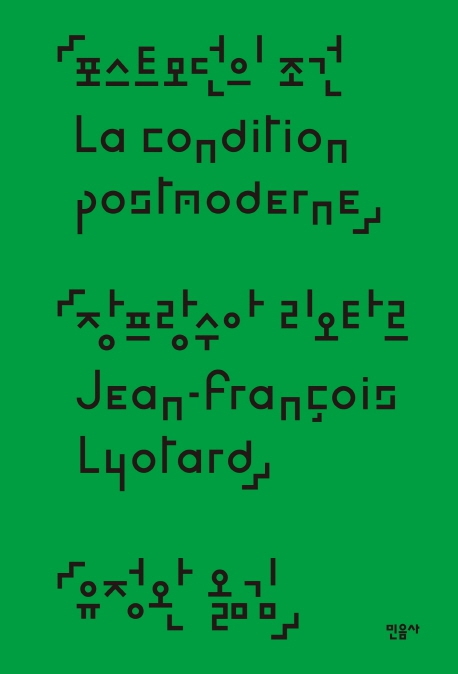

포스트모던의 조건

포스트모던의 조건

유진아 디자인, 장 프랑수아 리오타르 지음/민음사 안상수체로 대표되는 탈네모꼴 글자와 90년대는 제법 잘 어울리는 조합이다. 엑스(X)세대, 피시(PC)통신, 서태지 그리고 포스트모던. 1992년 이데아 총서로 나왔던 <포스트모던의 조건>을 다시 펴내면서 탈네모꼴 글자를 선택한 건 그래서 퍽 적절해 보인다. 이런 식으로, 글자의 모양 하나가 이십몇년의 시간을 단숨에 맞붙여버릴 수도 있다.

<인터내셔널의 밤> 석윤이 디자인, 박솔뫼 지음/아르테

석윤이 디자인, 박솔뫼 지음/아르테 미술 공부를 하는 사람이라면 누구나 ‘기초 조형' 혹은 그 엇비슷한 수업을 듣게 된다. 삼각형과 원을 엇비슷한 부피로 맞춰본다든지, 이 색과 어울리는 색, 혹은 서로를 밀어내는 색 따위를 상상해보며 눈의 기본 감각을 익히는 수업이다. 누구나 지루해하지만, 시간이 지나보면 알게 된다. 많은 것이 그때 이미 판가름 나버렸다는 사실을. 디자이너라고 해서 꼭 조형 감각이 뛰어나야 하는 건 아니지만 그걸 갖춘 디자이너 앞에선 어쩔 수 없이 겸손해질 수밖에 없다. 내러티브에 기대지 않고 조형적 균형만으로 완벽한 표지를 만들어 내는 디자이너는 (내가 알기론) 몇 없다. 석윤이가 만들어 내는 표지는 (거의 항상 매번) 그중 맨 앞줄에 선다.

<거실의 사자> 오새날 디자인, 애비게일 터커 지음/마티

오새날 디자인, 애비게일 터커 지음/마티 북디자이너가 가장 듣고 싶어하는 말은 아마 이걸 거다. ‘표지 때문에 샀어요!' 아마 이 책을 디자인한 마티의 오새날 디자이너는 올해 이 말을 질리도록 듣지 않았을까? 반쯤 열린 문틈으로 보이는 고양이. 더듬거리며 문 안을 탐색하는 발. 모든 것이 사랑스럽다. 무엇보다 훌륭한 건 제목이나 출판사 로고 따위 고양이에 비하면 아무것도 아니라는 듯 싹 걷어내버린 용기다.

<포스트모던의 조건> 유진아 디자인, 장 프랑수아 리오타르 지음/민음사

유진아 디자인, 장 프랑수아 리오타르 지음/민음사 안상수체로 대표되는 탈네모꼴 글자와 90년대는 제법 잘 어울리는 조합이다. 엑스(X)세대, 피시(PC)통신, 서태지 그리고 포스트모던. 1992년 이데아 총서로 나왔던 <포스트모던의 조건>을 다시 펴내면서 탈네모꼴 글자를 선택한 건 그래서 퍽 적절해 보인다. 이런 식으로, 글자의 모양 하나가 이십몇년의 시간을 단숨에 맞붙여버릴 수도 있다.

■ 안지미 알마 대표

알고 싶지 않은 것들

알고 싶지 않은 것들

서주성 디자인, 데버라 리비 지음/플레이타임 모든 장식을 배제하고, 깊고 푸른 파란색으로 표지부터 본문 활자까지 일관되게 적용한 자신감이 돋보인다. 최근 서로 비슷한 스타일의 일러스트레이션으로 도배된 에세이 책들에서 느낀 피로감이 이 책의 청량함으로 다소간 해소된 느낌이다.

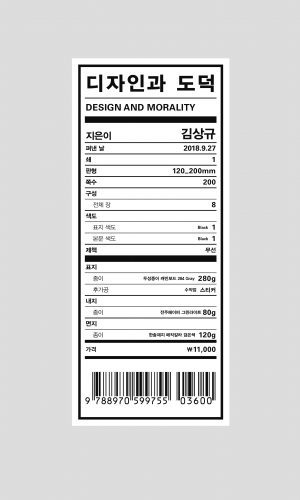

디자인과 도덕

디자인과 도덕

박민수 디자인, 김상규 지음/안그라픽스 안그라픽스의 책들은 디자인 회사가 가진 장점이겠지만 늘 일정한 질을 유지한다. 이런 특수한 조건 때문에 ‘디자인이 좋은 책’으로 선정하는 이유가 되기도 하고, 선정하지 못할 이유가 되기도 한다. 특히 이 책은 ‘왜 디자인은 착해야 하는가'라는 질문을 던지면서 오히려 책의 서지사항을 무척 친절하게 알려주는 디자인을 채택했다. 너무나 착한 디자인이 오히려 시선을 잡아끈다.

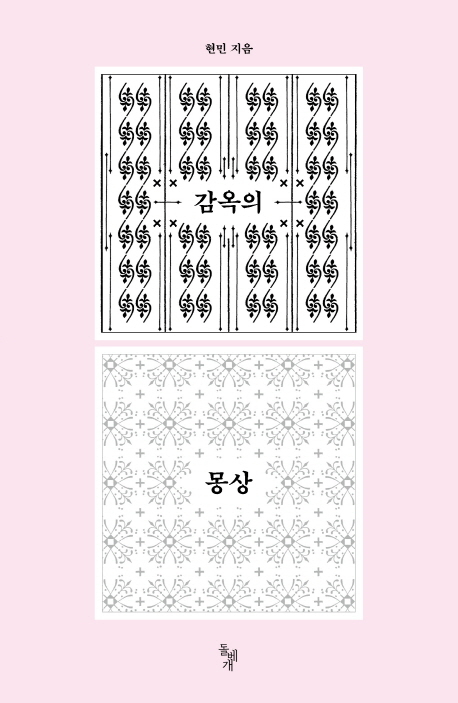

감옥의 몽상

감옥의 몽상

박연미 디자인, 현민 지음/돌베개 감옥이라는 어둡고 우울한 공간의 일상을 오히려 밝은 핑크와 장식적 무늬의 패턴으로 반어적으로 표현한 점이 신선하다.

<알고 싶지 않은 것들> 서주성 디자인, 데버라 리비 지음/플레이타임

서주성 디자인, 데버라 리비 지음/플레이타임 모든 장식을 배제하고, 깊고 푸른 파란색으로 표지부터 본문 활자까지 일관되게 적용한 자신감이 돋보인다. 최근 서로 비슷한 스타일의 일러스트레이션으로 도배된 에세이 책들에서 느낀 피로감이 이 책의 청량함으로 다소간 해소된 느낌이다.

<디자인과 도덕> 박민수 디자인, 김상규 지음/안그라픽스

박민수 디자인, 김상규 지음/안그라픽스 안그라픽스의 책들은 디자인 회사가 가진 장점이겠지만 늘 일정한 질을 유지한다. 이런 특수한 조건 때문에 ‘디자인이 좋은 책’으로 선정하는 이유가 되기도 하고, 선정하지 못할 이유가 되기도 한다. 특히 이 책은 ‘왜 디자인은 착해야 하는가'라는 질문을 던지면서 오히려 책의 서지사항을 무척 친절하게 알려주는 디자인을 채택했다. 너무나 착한 디자인이 오히려 시선을 잡아끈다.

<감옥의 몽상> 박연미 디자인, 현민 지음/돌베개

박연미 디자인, 현민 지음/돌베개 감옥이라는 어둡고 우울한 공간의 일상을 오히려 밝은 핑크와 장식적 무늬의 패턴으로 반어적으로 표현한 점이 신선하다.

■ 정재완 영남대 부교수

서울의 목욕탕

서울의 목욕탕

이재영 디자인, 박현성 사진/6699press 책은 읽기도 하지만 보기도 하는 것이니, 사진·인쇄·타이포그래피·종이·제본 등 모든 요소가 ‘내용’이다. 제작비가 부담스럽더라도 사진책이 물성에 의미를 두는 까닭이다. 표지에 연출된 견출명조 서체와 크림색 배경은 (기억으로 남아있는) 목욕탕 내부의 따뜻함을 상상하게 한다. 그것은 기획·편집·디자인을 종횡한 디자이너 이재영의 온도로 느껴진다.

그림 창문 겨울

그림 창문 겨울

김동신 디자인, 윤원화 지음/보스토크프레스 후가공을 마음먹고 하려면 이 책처럼 할 수 있겠다. 홀로그램 박은 자연스럽게 책 제목을 끊임없이 되뇌게 한다. 창문/거울/창문/그림/거울/창문… 표지는 책의 인상을 한눈에 각인시키는 것임은 분명하다. 북디자인에 대한 수많은 정의가 분분하더라도, 눈에 띄는 그리고 자꾸만 보게 하는 그래서 결국 사게 하는 표지디자인의 역할이야말로 출판사에는 비용을 투자할만한 가치가 있는 북디자인의 덕목이 아닐까.

시시한 것들의 아름다움-20년 후(전 6권)

시시한 것들의 아름다움-20년 후(전 6권)

프론트도어(강민정·민경문) 디자인, 강홍구 지음/이안북스 2001년 나왔던 <시시한 것들의 아름다움>(황금가지)은 북디자이너 정보환의 작업이었다. 일상의 사소한 사물과 풍경에 대한 에세이를 흥미롭게 읽었던 기억이 떠오른다. 20년이 지나고 작가는 세월의 변화를 덧입혔다. 그 사이 책의 판형은 작아지고 책등은 두꺼워졌다. 손에 쥐어지는 아담한 크기의 책이 만들어졌다. 책 배면에 블리딩된 사진의 간격, 접지로 집어넣은 아트지 등 책의 구성에서 편집과 디자인의 섬세함이 느껴진다. 6권의 표지가 모여서 하나의 이미지를 이루는 위트 또한 즐거움이다.

<서울의 목욕탕> 이재영 디자인, 박현성 사진/6699press

이재영 디자인, 박현성 사진/6699press 책은 읽기도 하지만 보기도 하는 것이니, 사진·인쇄·타이포그래피·종이·제본 등 모든 요소가 ‘내용’이다. 제작비가 부담스럽더라도 사진책이 물성에 의미를 두는 까닭이다. 표지에 연출된 견출명조 서체와 크림색 배경은 (기억으로 남아있는) 목욕탕 내부의 따뜻함을 상상하게 한다. 그것은 기획·편집·디자인을 종횡한 디자이너 이재영의 온도로 느껴진다.

<그림 창문 겨울> 김동신 디자인, 윤원화 지음/보스토크프레스

김동신 디자인, 윤원화 지음/보스토크프레스 후가공을 마음먹고 하려면 이 책처럼 할 수 있겠다. 홀로그램 박은 자연스럽게 책 제목을 끊임없이 되뇌게 한다. 창문/거울/창문/그림/거울/창문… 표지는 책의 인상을 한눈에 각인시키는 것임은 분명하다. 북디자인에 대한 수많은 정의가 분분하더라도, 눈에 띄는 그리고 자꾸만 보게 하는 그래서 결국 사게 하는 표지디자인의 역할이야말로 출판사에는 비용을 투자할만한 가치가 있는 북디자인의 덕목이 아닐까.

<시시한 것들의 아름다움-20년 후>(전 6권) 프론트도어(강민정·민경문) 디자인, 강홍구 지음/이안북스

프론트도어(강민정·민경문) 디자인, 강홍구 지음/이안북스 2001년 나왔던 <시시한 것들의 아름다움>(황금가지)은 북디자이너 정보환의 작업이었다. 일상의 사소한 사물과 풍경에 대한 에세이를 흥미롭게 읽었던 기억이 떠오른다. 20년이 지나고 작가는 세월의 변화를 덧입혔다. 그 사이 책의 판형은 작아지고 책등은 두꺼워졌다. 손에 쥐어지는 아담한 크기의 책이 만들어졌다. 책 배면에 블리딩된 사진의 간격, 접지로 집어넣은 아트지 등 책의 구성에서 편집과 디자인의 섬세함이 느껴진다. 6권의 표지가 모여서 하나의 이미지를 이루는 위트 또한 즐거움이다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)