〈당신이 있어 고맙습니다〉

이철수의 ‘결기’ 서린 목판화 엮음

힘없고 작은 존재들의 연대 강조

힘없고 작은 존재들의 연대 강조

〈당신이 있어 고맙습니다〉

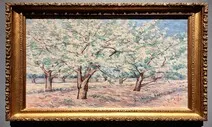

이철수 지음/삼인·1만2000원 “아우슈비츠 이후 서정시를 쓰는 것은 야만”이라는 아도르노의 선언 뒤에도 서정시는 계속 쓰였다. 심지어 “꽃 피는 사과나무에 대한 감동”보다 “엉터리 화가(히틀러)에 대한 경악” 때문에 시를 쓴다던 브레히트조차 시절이 좋아진 1950년대엔 “아, 어떻게 우리가 이 작은 장미를 기록할 수 있을까”라며, 복에 겨운 고민을 토로했다. 그러니 시대에 드리운 고통과 어둠을 그려내려 신들린 듯 나무판을 깎던 우리의 이철수가, 돌연 생명과 흙과 무욕의 삶을 예찬하고 나섰을 때 사람들은 당황하지 않았다. 예술이 사회에 뿌리내린 미감의 촉수를 거두지 않는 한, 현실의 변화가 예술의 내용과 형식에 영향을 미치는 건 거스를 수 없는 순리라 여겼던 것이다. “아름다움이 설 자리가 없을 듯”한 “투전판 같은 세상”이 잠자던 본능을 일깨운 것일까. 다시 이철수의 칼질에서 분노와 결기가 느껴진다. “있는 그대로 아름답다”며 ‘긍정의 굿판’을 벌이자던 1년 전의 그가 아니다. 이런 변화는 지난 한 해 이철수가 자신의 누리집(www.mokpan.com)에 연재했던 판화들을 모아 엮은 <당신이 있어 아름답습니다>에서 또렷이 목격된다. 이철수의 칼끝이 겨냥하는 것은 “오관을 무용지물로 만들고 존재와 이웃의 가치를 땅에 묻는” 이명박 시대의 비정한 현실이다.

그의 조각칼은 왜 다시 벼려졌나

이런 시대엔 “마음이 하 어지러워” 눈물 나게 영롱한 하늘의 별을 보고도 아름답다 말하지 못한다고 이철수는 고백한다. 방법이라면 “사는 게 꿈이거니 하고” 견디는 것인데, 그마저 쉽지 않은 것은 흉몽을 꾸는 셈 치고 버텨내기엔, 도처에서 터져나오는 약자들의 비명이 너무도 생생하게 귓전을 파고들기 때문이다. 이런 지옥도 같은 현실 앞에서 “부자의 욕심도, 빈자의 욕심도 옹호할 가치가 없기는 마찬가지”(2006년 잡지 인터뷰)라던 이철수의 완강한 인식은 속절없이 무너져 내린다. “한 뼘씩 되는 이삭을 밀어올리는 말 없는 벼의 자기긍정을 두고 생명력이라고 부릅니다. 살아보겠다고 싸우고 소리 지르는 사람들도 그와 다를 것 없습니다.”(‘뜨거웠습니다’) 그러나 삶고 난 논의 개구리처럼 절박하게 울어대는 민초들의 아우성을, “설득을 포기하고 진압과 통제로” 억누르려 하는 데서 비극은 싹튼다. 용산이 그렇고 쌍용차가 그렇다. “공권력에 두들겨 맞는 농성노동자들을 보았습니다. 맞는 사람보다, 곤봉과 방패를 휘두르는 사람을 보면서 더 슬픕니다 … 폭력의 뿌리는 어리석음과 두려움입니다.”(‘난장판’)

그의 조각칼은 왜 다시 벼려졌나

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)