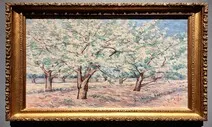

<근대한국의 사회과학 개념 형성사>

하영선 교수 등 ‘근대한국의…’ 출간

13개 사회과학 개념 형성·전파 다뤄

13개 사회과학 개념 형성·전파 다뤄

권력·주권·민주주의 등 오늘날 일상적으로 사용되는 사회과학 개념이 어떤 경로를 거쳐 한국에 자리잡게 됐는지를 탐사한 책이 나왔다. 서울대 외교학과 하영선·최정운 교수 등이 쓴 <근대한국의 사회과학 개념 형성사>(창비)란 책이다. ‘형성사’라는 이름이 붙어있지만 엄밀히 얘기하면, ‘형성·전파·정착의 사회사’다. 책에서 다뤄지는 사회과학 개념들 대부분 18~19세기 서양에서 만들어진 뒤 중국·일본을 거쳐 19세기 한국에 전파되고, 이후 치열한 정치사회적 대결을 거쳐 한국적 담론 질서의 의미망 안에 뿌리내린 것들이기 때문이다.

책에 등장하는 개념은 13개다. 문명 개념을 필두로 부국강병, 세력균형, 국민·인종·민족, 민주주의, 경제, 개인, 영웅 등이 다뤄진다. 개인적인 관심분야와 개념의 전파 순서, 중요도 등을 고려했다는 게 글쓴이들의 설명이다. 책은 14년전 서울대에 만들어진 ‘전파(傳播) 연구’라는 작은 공부모임의 산물이다. 하영선·최정운 교수와 함재봉 미국 랜드연구소 선임연구원, 김영호·김용직 성신여대 교수, 손열 연세대 국제대학원 교수 등 10여명이 참여했는데, 이들의 문제의식은 명확했다. 한국 사회과학이 주문자생산 단계를 넘어 독자 브랜드로 성장하려면 공부의 목적과 대상, 방법, 실천에 대한 철저한 자기비판에서 시작해야 한다는 것. 그 첫 단계로 주목한 것이 사회과학의 ‘말’이었다.

글쓴이들이 볼 때 한국의 사회과학 개념은 ‘삼중의 전선’을 뚫고 어렵사리 자리잡았다. 전통 개념과 근대 개념의 문명사적 충돌이 첫번째 전투였다면, 두번째는 번역의 판본, 곧 ‘중국판이냐 일본판이냐’를 두고 벌어진 대결이었다. 마지막으로 국내의 첨예한 정치사회적 갈등을 돌파해야 했다. 하 교수는 “19세기 조선 지식인들이 달라진 천하질서를 설명하기 위해 새로운 언어를 선택하는 것은 ‘목숨이 왔다갔다 하는’ 결단의 과정이었다”고 설명했다.

이 삼중대결의 현장답사를 위해선 무엇보다 당시 문헌을 꼼꼼하게 읽는 일이 중요했다. <서유견문> <독립신문> 같은 개화 문헌과 이항로·유인석 등의 척화파의 문헌에서, 전파의 길목에 있던 일본의 후쿠자와 유키치와 중국의 량치차오(양계초)의 글, 나아가 유럽 근대 사회과학의 기본서들을 새로운 눈으로 다시 읽어야 했다. 19세기 조선어와 중국어, 일본어 등 외국어 지식은 필수였다. 하 교수는 “내가 쓰는 말들이 내 것 같지 않고 불편해서 들어가 봤더니 첩첩산중이었다”며 초창기의 어려움을 회고했다.

글쓴이들의 바램이 있다면, 책에서 다룬 개념들이 식민지기와 냉전시대, 21세기 탈냉전기을 거치며 그 안에 어떤 사회·문화·정치적 의미들을 담아왔는지를 추적한 후속편을 내는 것이다. 하나의 개념이 ‘형성’이라 이름붙일 수준에 도달하려면 오랜 시간의 침식을 견디며 고유한 역사적·사회적 의미를 획득할 때에야 비로소 가능하다고 보기 때문이다.

하 교수는 “개념사 연구는 세대를 이어가며 수행해야 할 작업”이라며 “후학들에게도 연구를 권하지만 들이는 공력에 비해 반대급부가 턱없이 모자라니 좀체 뛰어들려는 제자가 없다”고 안타까워했다.

이세영 기자 monad@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)