풀꽃에 이름 불러주는 ‘기적같은 순정’에게

38년 교직 마감한 ‘섬진강 시인’ 에 대한 추억

김훈·장사익 등 지인 49명 시·산문으로 풀어

김훈·장사익 등 지인 49명 시·산문으로 풀어

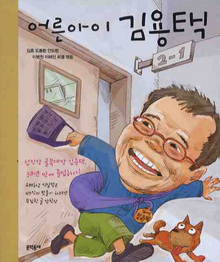

〈어른아이 김용택〉

김훈·도종환 외 지음/문학동네·1만2800원

<어른아이 김용택>은 지난 여름 38년 교사생활을 마감한 김용택(60) 시인을 위해 문우들이 헌정한 퇴임 기념 문집이다. 짧게는 10년에서 길게는 30년까지, 시인과 교우해 온 문단 안팎의 지인 49명이 ‘인간 김용택’에 얽힌 추억과 소회를 시와 산문으로 풀어냈다.

소설가 공선옥·김훈·박범신·성석제·임철우씨와 시인 곽재구·도종환·안도현·정호승씨, 판화가 이철수, 소리꾼 장사익, 변호사 박원순·한승헌씨 등 필진의 면면이 눈부시다. 26년 문단생활을 통해 시인이 구축한 네트워크의 방대함과 문화계에서 그가 발휘하는 힘의 크기를 가늠케 하는 대목이다.

그러나 그 힘은 말 많은 ‘문단 권력’과는 거리가 멀다. 정호승 시인이 이야기하는 김용택 시인의 힘은 ‘친화력’인데, 그것은 처음 만난 후배 문인을 향해 “우리집 가자 밥묵자, 짐치에다가”라고 스스럼 없이 다가설 수 있는 “순도 백 프로짜리 순정”(공선옥)과 “어린애와 같은 순수함”(박두규)에서 나온다. 이 순정과 순수로 뭉친 시인을 일러 글쓴이들은 ‘어른아이’ ‘촌놈’이라 부른다.

‘촌놈 김용택’에는 사람들이 투사하는 모종의 ‘소망 이미지’가 담겨 있다. 오래 전 시인이 승용차를 구입했을 당시 서울의 문인들이 보였다는 반응의 뜨악함에서 그 이미지의 윤곽을 어렴풋이 그려볼 수 있다.

“김용택 시인이 처음으로 자동차를 몰고 다닌다는 소문이 서울 문단에까지 돌아다녔다. 차종은 소나타라고 했다. 글쟁이들은 이구동성으로 어이 없다는 반응을 보였다. “차라리 소나 타지.” 서울의 깍쟁이 같은 글쟁이들은 시인이 소달구지 대신 자동차를 타고 다니는 것에 일종의 배신감을 느낀 모양이었다.”(박해현)

‘소나 타’ 에피소드는 이 궁벽한 시골의 시인을 향해 문단과 언론, 독자들이 보여주는 열광이 어디서 연유하는지를 규명할 실마리가 된다. “그가 살아오고 말하고 써온 세계엔 문명의 가파른 속도가 없기 때문”(박범신)이라거나 “그의 시를 읽으며 풀과 꽃과 나무와 흙과 바람과 산과 강과 햇볕 속에 서 있을 수 있기 때문”(백창우)이라는 친구들의 고백 역시 그러한데, 곽재구 시인의 진술은 보다 구체적이다.

<어른아이 김용택>은 지난 여름 38년 교사생활을 마감한 김용택(60) 시인을 위해 문우들이 헌정한 퇴임 기념 문집이다. 짧게는 10년에서 길게는 30년까지, 시인과 교우해 온 문단 안팎의 지인 49명이 ‘인간 김용택’에 얽힌 추억과 소회를 시와 산문으로 풀어냈다.

소설가 공선옥·김훈·박범신·성석제·임철우씨와 시인 곽재구·도종환·안도현·정호승씨, 판화가 이철수, 소리꾼 장사익, 변호사 박원순·한승헌씨 등 필진의 면면이 눈부시다. 26년 문단생활을 통해 시인이 구축한 네트워크의 방대함과 문화계에서 그가 발휘하는 힘의 크기를 가늠케 하는 대목이다.

그러나 그 힘은 말 많은 ‘문단 권력’과는 거리가 멀다. 정호승 시인이 이야기하는 김용택 시인의 힘은 ‘친화력’인데, 그것은 처음 만난 후배 문인을 향해 “우리집 가자 밥묵자, 짐치에다가”라고 스스럼 없이 다가설 수 있는 “순도 백 프로짜리 순정”(공선옥)과 “어린애와 같은 순수함”(박두규)에서 나온다. 이 순정과 순수로 뭉친 시인을 일러 글쓴이들은 ‘어른아이’ ‘촌놈’이라 부른다.

‘촌놈 김용택’에는 사람들이 투사하는 모종의 ‘소망 이미지’가 담겨 있다. 오래 전 시인이 승용차를 구입했을 당시 서울의 문인들이 보였다는 반응의 뜨악함에서 그 이미지의 윤곽을 어렴풋이 그려볼 수 있다.

“김용택 시인이 처음으로 자동차를 몰고 다닌다는 소문이 서울 문단에까지 돌아다녔다. 차종은 소나타라고 했다. 글쟁이들은 이구동성으로 어이 없다는 반응을 보였다. “차라리 소나 타지.” 서울의 깍쟁이 같은 글쟁이들은 시인이 소달구지 대신 자동차를 타고 다니는 것에 일종의 배신감을 느낀 모양이었다.”(박해현)

‘소나 타’ 에피소드는 이 궁벽한 시골의 시인을 향해 문단과 언론, 독자들이 보여주는 열광이 어디서 연유하는지를 규명할 실마리가 된다. “그가 살아오고 말하고 써온 세계엔 문명의 가파른 속도가 없기 때문”(박범신)이라거나 “그의 시를 읽으며 풀과 꽃과 나무와 흙과 바람과 산과 강과 햇볕 속에 서 있을 수 있기 때문”(백창우)이라는 친구들의 고백 역시 그러한데, 곽재구 시인의 진술은 보다 구체적이다.

“아름답지 아니한가? 물질만능의 시대에 그가 풋풋한 어린 영혼들과 섬진강의 강기슭을 함께 거닐며 풀꽃들의 이름을 하나하나 불러주고 나무의 안부를 묻는 모습은 내게는 교육의 성과 이전에 작은 기적처럼 느껴지는 것이다.” 시인의 삶이 ‘기적’처럼 여겨지는 것은 무엇보다 “(우리에겐) 시골의 친자연적인 삶이 기억의 저편에 아득하게 남아있는 데 반해서, 형(김용택)에게는 아직도 그의 삶이나 생각을 지배하는 가장 강력한 현실로 자리잡고 있다”(최동현)는 인식 때문이다. 이 인식은 때로 “시와 삶을 일치시킨” 시인에 대한 부러움으로 발전하곤 한다. “김용택은 참 운이 좋은 시인이다. 산업화의 부정적 영향에서 비교적 자유로운 시골에서 태어나 그곳에서 몇십 년간 교사생활을 할 수 있었다는 것이 그렇다. 그곳이 소박한 농촌공동체의 온기를 느낄 수 있으며 산과 강이 잘 어우러진 아름다운 섬진강변이었다는 것이 특히 그렇다.”(이종민) 이 운 좋은 시인이 직장이자 생활공간, 창작의 산실이던 학교를 떠나게 됐으니 ‘김용택 문학’도 이제 하나의 순환을 마무리지은 셈인가. 소리꾼 장사익씨는 “사회(어둡지만)에 입사하심을 진심으로 축하”한다며 의미있는 덕담을 건넸지만, 시인의 삶에 경천동지할 변화의 조짐은 감지되지 않는다. 섬진강은 여전히 고향 진메마을을 지킬 시인의 것이며, 그의 삶과 시가 계속되는 한 “시인에 관한 글을 모아 인수분해를 한다면, 틀림없이 ‘섬진강’이란 단어가 괄호 밖으로 나올 것”(한승헌)이기 때문이다. 이세영 기자 monad@hani.co.kr

김훈·도종환 외 지음/문학동네·1만2800원

〈어른아이 김용택〉

“아름답지 아니한가? 물질만능의 시대에 그가 풋풋한 어린 영혼들과 섬진강의 강기슭을 함께 거닐며 풀꽃들의 이름을 하나하나 불러주고 나무의 안부를 묻는 모습은 내게는 교육의 성과 이전에 작은 기적처럼 느껴지는 것이다.” 시인의 삶이 ‘기적’처럼 여겨지는 것은 무엇보다 “(우리에겐) 시골의 친자연적인 삶이 기억의 저편에 아득하게 남아있는 데 반해서, 형(김용택)에게는 아직도 그의 삶이나 생각을 지배하는 가장 강력한 현실로 자리잡고 있다”(최동현)는 인식 때문이다. 이 인식은 때로 “시와 삶을 일치시킨” 시인에 대한 부러움으로 발전하곤 한다. “김용택은 참 운이 좋은 시인이다. 산업화의 부정적 영향에서 비교적 자유로운 시골에서 태어나 그곳에서 몇십 년간 교사생활을 할 수 있었다는 것이 그렇다. 그곳이 소박한 농촌공동체의 온기를 느낄 수 있으며 산과 강이 잘 어우러진 아름다운 섬진강변이었다는 것이 특히 그렇다.”(이종민) 이 운 좋은 시인이 직장이자 생활공간, 창작의 산실이던 학교를 떠나게 됐으니 ‘김용택 문학’도 이제 하나의 순환을 마무리지은 셈인가. 소리꾼 장사익씨는 “사회(어둡지만)에 입사하심을 진심으로 축하”한다며 의미있는 덕담을 건넸지만, 시인의 삶에 경천동지할 변화의 조짐은 감지되지 않는다. 섬진강은 여전히 고향 진메마을을 지킬 시인의 것이며, 그의 삶과 시가 계속되는 한 “시인에 관한 글을 모아 인수분해를 한다면, 틀림없이 ‘섬진강’이란 단어가 괄호 밖으로 나올 것”(한승헌)이기 때문이다. 이세영 기자 monad@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)