〈용의 이〉

■ 호러·SF로 잘 버무려낸 상상력

〈용의 이〉

듀나는 1994년 피시통신 글쟁이로 출발한 사이버세대 작가다. 그는 이후 <면세구역> <태평양 횡단 특급> <스크린 앞에서 투덜대기> 등 작품집과 칼럼집을 냈고, 에스에프, 팬터지, 문화비평을 넘나드는 장르적 글쓰기를 해왔다. <용의 이> 역시 호러와 에스에프가 뒤섞인 장르 소설집으로, 단편 셋과 장편 하나를 묶었다.

단편 ‘너네 아빠 어딨니?’는 가난과 폭력에 시달리던 달동네 자매가 아비를 살해하고 그를 좀비로 바꾸어버림으로써 해방되는 살풍경을 그린다. 좀비가 된 아버지는 자매의 비극을 무관심으로 방치하던 이웃 세계를 먹어치운다. 자매는 좀비의 공격으로 몰락해가는 도시의 쇼핑가를 누비며 생활의 안정을 찾는다.

‘용의 이’는 타인의 생각과 기억을 읽을 수 있는 열두 살배기 소녀의 정체성 혼란을 담아낸다. 영능력자인 소녀는 우주선 사고로 유령들만 떠도는 식민 행성에 홀로 살아 남는다. 그는 유령의 기억을 통해 수천 년 전 행성의 역사에 다가간다. 여왕을 지키려는 수호자 유령들과 연대해 반란군에 맞서도 본다. 하지만 소녀는 오래 전 소멸한 존재의 뒷덜미를 만지며 유령과 수다를 떠는 고독한 존재일 따름이다.

듀나의 주인공 소녀들은 ‘세계의 몰락’을 슬퍼하지 않고 그저 키들거리고 미소짓는다. 추천사를 쓴 장정일의 말마따나 ‘별다방’에서 카푸치노를 시켜놓고 한 나절이면 읽겠지만, 마음은 스산해질 것이다. 듀나 지음/북스피어·1만2000원. 정세라 기자 seraj@hani.co.kr

■ 일본 최초 한국인 변호사의 인생

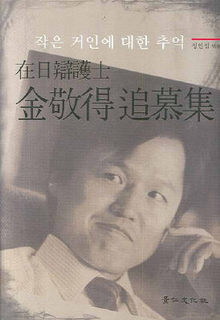

〈재일변호사 김경득 추모집〉

귀화를 거부하며 일본 최초의 외국국적 변호사가 된 뒤 차별받는 동포들을 위해 헌신한 사람. 가나자와(金澤)라는 일본이름(통명)을 쓰고 스스로 조선인임을 부끄러워하며 살다가 23살 때 그 이름을 던져버리고 본명을 쓰면서 외국인을 거부했던 사법제도에 대한 도전을 자신의 정체성 탈환의 시험대로 삼았던 사람 김경득. 살길을 찾아 도일했던 와카야마현의 조선인 도금공 아들로 태어난 그는 밤낮 술 먹고 싸움질로 지새우며 냉대받던 가난한 조선인 양돈업자와 일용직 노무자들 사이에서 몸을 일으켰다. 마침내 자신의 가난과 자기부정의 수치심이 어디서 연유했는지를 깨닫는 순간 그는 그것을 강요한 위선적인 차별구조에 정면으로 대들었다. 와세다대를 나와 신문기자가 되고자 했으나 외국인은 채용하지 않는다는 걸 알고 차별제도의 본산에 도전했다. 일본 사법당국은 사법시험에 합격한 그에게 일본인으로 귀화하지 않으면 사법연수생으로 채용할 수 없다고 통보했지만 그는 끝내 귀화를 거부하며 최고재판소와 끈질기게 싸워 이겼다.

한국과 일본을 연결하는 재일동포사회의 이정표를 세웠던 그가 2005년 56살 한창 나이에 암으로 아깝게 타계했다. 그를 아끼던 사람들이 고인의 글과 재일동포 배상·보상 소송, 지문날인 거부운동 등으로 분주했던 활약상, 그의 미래 구상, 지인들의 추억담 등을 모았다. 정인섭 엮음/경인문화사·1만5000원. 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

■ 일본 최초 한국인 변호사의 인생

〈재일변호사 김경득 추모집〉

귀화를 거부하며 일본 최초의 외국국적 변호사가 된 뒤 차별받는 동포들을 위해 헌신한 사람. 가나자와(金澤)라는 일본이름(통명)을 쓰고 스스로 조선인임을 부끄러워하며 살다가 23살 때 그 이름을 던져버리고 본명을 쓰면서 외국인을 거부했던 사법제도에 대한 도전을 자신의 정체성 탈환의 시험대로 삼았던 사람 김경득. 살길을 찾아 도일했던 와카야마현의 조선인 도금공 아들로 태어난 그는 밤낮 술 먹고 싸움질로 지새우며 냉대받던 가난한 조선인 양돈업자와 일용직 노무자들 사이에서 몸을 일으켰다. 마침내 자신의 가난과 자기부정의 수치심이 어디서 연유했는지를 깨닫는 순간 그는 그것을 강요한 위선적인 차별구조에 정면으로 대들었다. 와세다대를 나와 신문기자가 되고자 했으나 외국인은 채용하지 않는다는 걸 알고 차별제도의 본산에 도전했다. 일본 사법당국은 사법시험에 합격한 그에게 일본인으로 귀화하지 않으면 사법연수생으로 채용할 수 없다고 통보했지만 그는 끝내 귀화를 거부하며 최고재판소와 끈질기게 싸워 이겼다.

한국과 일본을 연결하는 재일동포사회의 이정표를 세웠던 그가 2005년 56살 한창 나이에 암으로 아깝게 타계했다. 그를 아끼던 사람들이 고인의 글과 재일동포 배상·보상 소송, 지문날인 거부운동 등으로 분주했던 활약상, 그의 미래 구상, 지인들의 추억담 등을 모았다. 정인섭 엮음/경인문화사·1만5000원. 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr

■ 한국연극 위기 고민하는 평론집

〈연극과 기억〉

연극은 한때 가장 높은 수준의 시각 예술이었다. 현실을 재현하는 능력을 갖춘 유일한 장르였다. 과학의 발전으로 영상의 기록과 재생이 가능해졌고, 영화가 태어났다. 영화는 예술 대접을 받으며 최고의 인기를 구가하지만, 연극의 인기는 예전같지 않다. 연극을 보러오는 관객들마저 “웃겨만 다오, 그렇다면 좋다”며 연극의 기본을 잊어버렸다. 연극을 하려는 젊은이들은 “시대를 역행하는 것”이란 지적도 틀린 말이 아니다.

대학로엔 신인작가와 신생극단 뿐이고, 원숙한 연극 연출가와 작가는 모두 학교로 갔다. 은퇴도 하지 않는 노년층은 현장에 서지 않는다. 그 탓인지 평론가마저 공연장에 가기 싫을 정도로, 좋은 작품을 찾기 힘들다. 90년대부터 매일같이 연극과 춤을 보며 글을 써온 지은이는 “연극은 다시금 제 언어를 회복해야 한다”고 말한다. <연극과 기억>은 지난 10여년 동안 무대에 오른 140여편의 공연예술에 대한 평론이며, 꼼꼼한 자료집이기도 하다. 관객이 없어 사라질 운명에 놓였다는 연극계의 위기감에 대한 날카로운 견해도 눈에 띈다.

그는 “연극과 배우는 고전을 말할 때 가장 아름답다. 고전 작품은 여전히 희망이다”라며 전통의 가치를 강조한다. “희곡을 모두 안다고 말하는 것은 연출가를 눈멀게 한다고 나는 뒤늦게 배웠다”는 그의 회고는 연극인들이 새겨야 할 잠언인 셈이다. 안치운 지음/을유문화사·1만8000원. 김외현 기자 oscar@hani.co.kr

■ 한국연극 위기 고민하는 평론집

〈연극과 기억〉

연극은 한때 가장 높은 수준의 시각 예술이었다. 현실을 재현하는 능력을 갖춘 유일한 장르였다. 과학의 발전으로 영상의 기록과 재생이 가능해졌고, 영화가 태어났다. 영화는 예술 대접을 받으며 최고의 인기를 구가하지만, 연극의 인기는 예전같지 않다. 연극을 보러오는 관객들마저 “웃겨만 다오, 그렇다면 좋다”며 연극의 기본을 잊어버렸다. 연극을 하려는 젊은이들은 “시대를 역행하는 것”이란 지적도 틀린 말이 아니다.

대학로엔 신인작가와 신생극단 뿐이고, 원숙한 연극 연출가와 작가는 모두 학교로 갔다. 은퇴도 하지 않는 노년층은 현장에 서지 않는다. 그 탓인지 평론가마저 공연장에 가기 싫을 정도로, 좋은 작품을 찾기 힘들다. 90년대부터 매일같이 연극과 춤을 보며 글을 써온 지은이는 “연극은 다시금 제 언어를 회복해야 한다”고 말한다. <연극과 기억>은 지난 10여년 동안 무대에 오른 140여편의 공연예술에 대한 평론이며, 꼼꼼한 자료집이기도 하다. 관객이 없어 사라질 운명에 놓였다는 연극계의 위기감에 대한 날카로운 견해도 눈에 띈다.

그는 “연극과 배우는 고전을 말할 때 가장 아름답다. 고전 작품은 여전히 희망이다”라며 전통의 가치를 강조한다. “희곡을 모두 안다고 말하는 것은 연출가를 눈멀게 한다고 나는 뒤늦게 배웠다”는 그의 회고는 연극인들이 새겨야 할 잠언인 셈이다. 안치운 지음/을유문화사·1만8000원. 김외현 기자 oscar@hani.co.kr

〈재일변호사 김경득 추모집〉

〈연극과 기억〉

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)