18세기 ‘타락한 여성’을 수용한다는 명분으로 시작해 아일랜드 정부가 지원하고 가톨릭교회가 운영한 막달레나 세탁소의 내부(20세기 초). 관련 기록이 대부분 파기된 가운데 1만~3만명이 은폐·감금·강제노역을 당한 것으로 추정된다. 위키미디어 코먼스

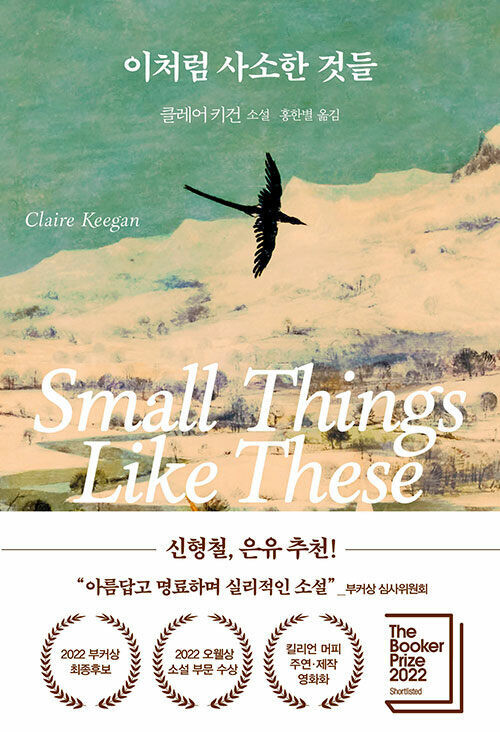

이처럼 사소한 것들

클레어 키건 지음, 홍한별 옮김 l 다산책방 l 1만3800원

국내 소설가 50인이 꼽은 ‘올해의 소설’ 가운데 최다 추천을 받은 국외 작품이

아일랜드 작가 클레어 키건(55)의 ‘맡겨진 소녀’(2009)다. 키건의 최신작이 ‘이처럼 사소한 것들’(2021)이다. 이듬해 오웰상을 받았고 부커상 최종후보에 올랐다. 24년 작가 경력 동안 단 네 권으로 구축한 세계다.

국내 소개된 두 작품으로 여실해지듯, 키건은 상징과 압축의 정교한 미학으로 갈음 되겠다. 하지만 더 돋보이는 건 1980년대 사회적 재난의 폭력과 상흔을 여전히 깊게 천착하는 작가관이다. 세월호도, 이태원도 1년만 지나면 이제 충분하지 않냐 묻는 나라의 어떤 습속과 대비되는 지점. 하물며 그 재난이란 게 ‘가난’이다.

아일랜드 작가 클레어 키건. 최신작 ‘이처럼 사소한 것들’은 중단편으로, 2022년 부커상 최종후보에 올랐다. 역대 후보 가운데 가장 짧은 분량의 소설로 얘기된다. 이 작품도 영화로 제작 중이다.

‘맡겨진 소녀’가 당대 가난이 소녀에게 강요한 침묵과 좌절, 그것을 치유하려는 어른의 예외적 환대를 그렸다면, ‘이처럼 사소한 것들’은 가난이 소녀들에게 강제한 고통과 희생, 그것을 외면하는 어른들의 담합적 위선을 추궁한다.

39살 빌 펄롱은 석탄·목재상이다. 딸 다섯과 아내가 있다. 그에겐 아버지가 없었다. 엄마는 윌슨 여사네 가사 일꾼으로, 열여섯에 낳은 아들이 12살 되던 해 지아비가 누군지 함구한 채 죽었다. 홀로 사는 윌슨이 펄롱을 챙겼다. 1940~50년대 얘기다. 1985년 겨울도 혹독하다. 해고와 폐업이 잇따랐고, 실업수당 아동수당을 받으려는 줄이 길었다. 뉴로스 사람들은 런던, 뉴욕 등지로 떠났다. 빌은 다짐한다. “과거에 머물지 않기로”, “버티고 조용히 엎드려 지내면서 사람들과 척지지 않고, 딸들이 잘 커서 이 도시에서 유일하게 괜찮은 여학교인 세인트마거릿 학교를 무사히 졸업하도록 뒷바라지하겠다”고. 그러고선 석탄 배달 간 수녀원에서 헐벗은 채 예배당 청소하는 소녀들을 본다. 수녀원이 어린 미혼모를 교화하고 겸업하는 세탁소 일을 시키고 아기는 해외입양 보내 돈을 번다거나 하는 풍문을 펄롱은 믿지 않았다. 다음날 다시 수녀원 석탄 광에 갇힌 한 소녀를 발견할 때까지. 그 소녀는 14주 된 제 아기의 행방을 물어왔다.

며칠 뒤 한 이웃은 “수녀들이 안 껴 있는 데가 없다”고 충고해온다. 맞다, 수녀원과 충돌하면, 교단은 달라도 수녀원 바로 옆 세인트마거릿 학교에 딸들을 보낼 수도 없게 된다.

이제 키건은 너무도 소시민적이던 인간의 결코 소소할 수 없는 불안과 충동, 공포와 용기, 막판의 설렘까지를 배회하는 펄롱 따라 배회하듯 좇는다. 펄롱은 감금·착취당하는 소녀들이 자신의 엄마였을 수도 있다는 생각에 앞서, 윌슨이 연고 하나 없던 자신에게 베푼 친절과 격려, “말이나 행동으로 하거나 하지 않은 사소한 것들”의 결과를 생각한다. 안 해도 될 아니 해선 안 될 펄롱의 선택으로 ‘가족’에게 이제 시련이 닥칠 터, 하지만 “일어날 수 있는 최악의 일은 이미 지나갔다”며 행복의 전율마저 솟던 크리스마스 이브였다. (소설의 모티브가 된 아일랜드 막달레나 세탁소는 1996년 문을 닫았고 국가는 2013년 사과했다.)

임인택 기자

imit@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)