신작 소설 ‘겨울을 지나가다’를 펴낸 작가 조해진(47). 그는 후기에 “겨울은 누구에게나 오고, 기필코 끝날 수밖에 없다”고 썼다. 사진은 2021년 9월 한겨레 인터뷰 때. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

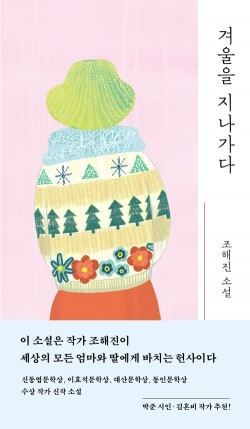

조해진 지음 l 작가정신 l 1만4000원 한 속도로 책장을 넘기던 평상심에 제동을 건 이는 다현이다. 그리고 다현에게 한끼 밥을 사줬던 주택공사 직원 영준. 스물셋 다현의 일기장을 받아 집으로 돌아가는 버스 속 영준은 자기도 모르게 차창에 머리를 찧어가며 소리 내어 운다. 2년 전 외할머니가 죽고 혼자 살던 임대아파트가 재정비사업 대상이 되며 퇴거해야 했던 다현은 새집을 찾지 못한 채 스스로 생을 접었다. 얼마간 앞서 영준은 퇴거를 재차 통보하며 처지가 뻔해 보인 다현에게 점심을 사 먹였다. 다현은 아이스크림까지 먹은 뜻밖의 하루를 일기에 소중히 남겼다. 떠나는 이들은 필시 남은 누군가를-기억에 담아-데리고 가리라. 남길 뿐만 아니라…. 남은 자들이 떠난 자처럼 함께 ‘사경’을 헤매는 이유이지 않을까. 다현이야말로 이미 사경이었겠다. (즈음해 라디오에선 가수 거미의 ‘기억해줘요 내 모든 날과 그때를’이 흘러나왔다. 결국, 소설을 덮었다.) 선한 시선, 선한 필치란 수식어가 먼저 떠오르는 작가 조해진(47)의 중장편 신작 ‘겨울을 지나가다’는 죽음의 상실과 회복을 주제로 한다. 누구 하나 죽(이)지 않는 소설이 없지만, 오직 죽음이 어린 풍경만으로 소설은 소설의 소임을 다한다. 그때 죽음은 외딴 결과가 아니라 ‘함께’의 과정이 된다. 42살 정연은, 항암치료를 포기하고 자신이 칼국숫집을 운영하던 경기도 한 읍으로 돌아간 엄마를 좇아가 보살피고자 한다. 20년 영상편집 경력에 단절이 생긴다. 비로소 일흔한 해의 “시간이 담긴 그릇”의 어제오늘과 내일을 두려운 마음으로 본다. 진통제로 잠든 채 제 “엄마…” “엄마” “엄마”를 부르며 흐느끼는 엄마의 모습은 정연 자신의 내일이기도 했다. 그전 여러 날 아픈 엄마를 회피한 이유 또한 마찬가지. 이튿날 엄마 명순에게 꿈 얘기를 물을 기회는 오지 않는다. 임종과 장례 뒤 정연만 남은 엄마 집도 산 자들의 사경을 닮았다. “낮에도 술을 마시기 시작하면서 잠이 늘었는데… 현실과 완전히 단절된 잠 속에 빠져들면 그때는 아무것도 생각하지 않아도 됐으니까….” 대신 깬 시간, “끔찍하게 싫”어 정연은 “오래오래 울었다.” 한겨울 정연을 움직이게 한 건 제 목줄을 입에 물고 나타난 정미다. 정연과 미연 두 딸 이름을 딴 반려견. 정미가 앞장선 길은 알고 보니 엄마가 늘 걸었을 길이다. 사람을 만나게 되는 길이다. 죽음을 향해 가던 엄마가 미리 담가둔 김치도 이윽고 만난다. 정연은 식당을 열어 반죽하는 엄마를 생각하며 처음으로 칼국수를 지어 먹고, 손님까지 맞는다. 영준도 죽은 엄마로 인해 만난 이다. 다현의 일 뒤 회사를 그만두고 목공을 하던 영준은 죽기 전 명순의 의뢰로 정미의 집을 만들었다. 해 바뀐 2월께 정연과 영준은 이제야 철거된다는-왜 그리 빨리 사는 자들을 쫓아야 했는지 알 수 없는-다현의 아파트를 찾아 제상 아닌 스물다섯 생일상을 차린다. 정연 덕에 가능했다. 영준에게 먼저 다가가는 정연의 모든 정념이 새봄의 것처럼 맑아 된 일, 명순은 이미 알고, 가져갔을 기억. 임인택 기자 imit@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)