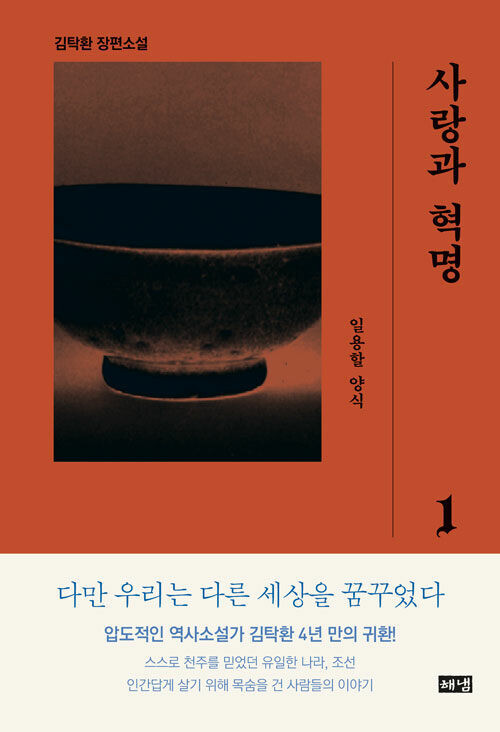

김탁환 지음 l 해냄 l 각 권 1만8800원 소설가 김탁환(55)이 4년 만에 세 권짜리 육중한 역사소설을 부려 놓았다. 1801년 신유박해 뒤 40년 가까이 전남 곡성에서 형성되어 탄압받는 천주교 교우촌을 주요 무대로 했다. 1827년 정해박해의 진원지다. 곡성은 작가 자신이 5년 전 대도시를 떠나 눌러앉은 데기도 하다. ‘불멸의 이순신’(2004)을 쓰던 김탁환이라면 순교자 하나 없고 배교 가득한 남도의 천주교사를 소재 삼지 않았을지 모른다. 그의 말마따나 쓴들 밭 갈고 먹고 자고 부대끼며 쓰기보다 사료 많은 도서관에 시선을 가뒀을 것이다. 신유박해는 천주교 지도부와 양반 신도들을 와해한다. 나머지가 뿔뿔이 도망쳐 가장 멀리 닿은 곳이 곡성 골짜기다. 신분을 허물어 함께 옹기를 짓고 신앙을 질서로, 양력의 일상을 이어간다. “백개의 골짜기”가 있다는 곡성 안에서도, 백정만큼 천한 옹기꾼으로의 공동체가 정체를 감추기엔 제격이었다. ‘아가다’를 연모하여 덕실마을 교우촌으로 들어간 소작농 출신 ‘들녘’은 이렇게 표현한다. “벼는 나락을 맺을 때까지 농부가 도와야 해요. (…) 하지만 천 년 묵은 은행나무는 사람 도움 따위를 바라지 않지요. 문제가 생기더라도 알아서 해결해 왔으니까요. 덕실마을에 들어갔을 때 처음 느낀 건 교우촌이 꼭 이 은행나무와 같다는 겁니다.” 하지만 암흑기 조선서 마을이 1천년 아니 1백년을 건사하겠는가. 1780년대부터 서로 다른 신분에도 친구가 되고 순교를 약속했던 세 젊은이 가운데 양반 출신 공원방(세례명 베드루)이 신유박해 때 아예 천주쟁이 때려잡는 좌포도청 간자(비밀요원)가 된다. 공원방의 등장(2권의 ‘서’)만으로 ‘마을 공동체’의 위기는 치솟고 소설도 가속한다. 추리물의 형식이 가미된 덕분이거니와 쫓아오는 자가 곧 ‘시대 폭정’인 탓이다. 공원방은 자신 때문에 천주를 영접한 아내가 신유년 이후로도 교우하던 11명 여신도들 은신처를 묵묵히 6년간 기다려 파악하고 절멸시킨다. 공원방의 옛 친구 둘이 바로 덕실마을을 이끌고 있다. 백정 출신 이오득과 중인 소인정. 공원방의 딸이 아가다다. 1827년 죽은 자, 갇힌 자, 산 자로 저마다 길이 갈리지만 이들은 공동체의 미래를 도모한다. 옥 안에서 수기를 프랑스까지 전하려는 소인정, 옥 밖에서 총과 민란으로 맞서려는 이오득이 특히 그러하다. 아무렴 제목이 ‘사랑과 혁명’인 까닭이고, 종교·사회·역사소설이 되는 까닭이다. 김탁환은 19일 출간 기자간담회에서 “어떻게 신부도 없이 평신도끼리 (정해박해까지) 26년 동안 마을을 이루고 믿음, 노동, 질서를 영위할 수 있었는지, 이후 관은 순교자를 만드는 사형 대신 배교를 시키기 위해 12년 장기수감하는데 둘 다 세계 천주교사엔 극히 드문 경우”라며 “곡성 신도 문초해 500명 전국 조직사건으로 확대되는 내용의 한 권으로 구상한 소설이 전후 세 권으로 써야 완성된단 생각이 들었다”고 말했다.

소설가 김탁환은 19일 서울 정동 카페에서 열린 출간기념 기자간담회에서 “마을 활동을 하면서 정해박해를 더 잘 이해하게 되었다”며 “서학이 다녀간 여기 골짜기 길을 동학이, 해방 이후 빨치산들이 가고 머물렀다. 황폐한 골짜기로 보이지만 역사의 더께가 있다. 마을 사람들이 주체성과 시대정신으로 살아간다”고 말했다. 임인택 기자 imit@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)