‘비인간’ 담론 이끄는 인류학자 애나 로웬하웁트 칭

송이버섯 생태·경제에서 배우는 불안정성·불확정성

“역사의 끝이 아니라 시작을 위한 투쟁 필요”

송이버섯 생태·경제에서 배우는 불안정성·불확정성

“역사의 끝이 아니라 시작을 위한 투쟁 필요”

게티이미지뱅크, 그래픽 장은영 soobin35@hani.co.kr

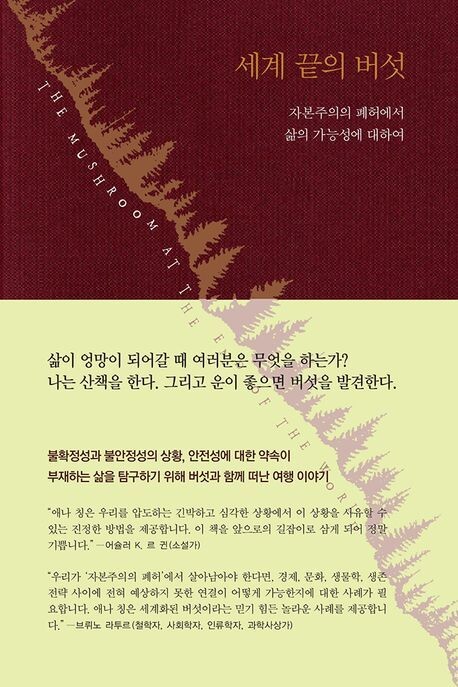

자본주의의 폐허에서 삶의 가능성에 대하여

애나 로웬하웁트 칭 지음, 노고운 옮김 l 현실문화 l 3만5000원 우리 인간은 세계가 어떤 통일성에 입각해 전진한다고 보는 시각, 한마디로 진보의 서사에 오랫동안 길들여져 왔다. 이런 시각은 너무도 뿌리 깊어서, 여태까지와는 다른 세계를 상상하려 할 때에도 그 상상 속에는 단지 방향만 바뀔 뿐 여전히 어떤 통일성에 대한 추구가 흐르고 있다. 최근 급성장한 환경 담론을 사례로 들자면, 기존 담론이 인간이 자신의 뜻대로 환경을 주물러 더 이로운 세계를 만들 수 있다고 봤다면, 이를 비판하는 담론은 인간이 환경에 최대한 간여하지 않음으로써 더 좋은 세계를 만들 수 있다고 주장한다. 방향만 다를 뿐 인간의 행위가 어떤 안정적이고 확정적인 세계를 창출할 수 있다고 여긴다는 점에서 두 담론은 서로 다르지 않다. 환경은 단지 자본주의적으로 변형 가능하거나 또는 변형하지 말아야 할 고정된 생태적 관계로 제시될 뿐이다. 미국의 인류학자 애나 로웬하웁트 칭(71·캘리포니아대 샌타크루즈캠퍼스 교수)은 2015년 저작 ‘세계 끝의 버섯’에서 불확정성(indeterminacy)과 불안정성(precarity)을 아예 ‘세계-만들기’의 중심에 놓는 독특한 접근을 시도했다. 도나 해러웨이와 함께 생태페미니즘에 기반한 ‘비인간’ 논의를 이끌어온 대표적인 학자인 지은이는 이 책에서 송이버섯과 연관되어 전세계 곳곳에서 인간-비인간이 얽히는 현장들을 ‘조각조각’ 들여다봄으로써 끈질긴 진보 서사에서 벗어난 삶의 가능성에 대해 이야기한다. 지은이는 하나의 흐름을 지닌 논리적 기계에 의존하지 않는 대신 “서로 얽혀 있으면서도 서로를 방해하는” ‘패치’(조각보)들의 ‘배치’(assemblage)를 모으려 한다. 세계는 하나의 거대한 논리적 체계(이를테면 자본주의)로 환원되지 않으며, 인간-비인간의 “뒤얽힌 삶의 방식들이 배치의 모자이크를 이룬다.” 모든 존재는 개별적으로 자립할 수 없기에 생존을 위해 다른 존재와 관계를 맺는 것이 불가피하다. 무엇보다 중요한 것은 이 ‘협력’이라는 게 타자와 예측불가능한 마주침 속에서 자신의 변형까지 포함하는 ‘오염’이기도 하다는 사실이다. “만약 생존하기 위해 항상 다른 존재와 관계를 맺어야 한다면, 생존이란 필연적으로 자기 자신과 다른 존재가 함께 변형하는 과정에서 나타나는 불확정성에 영향을 받을 수밖에 없다.” 불안정한 존재들이 불확정적으로 마주치는 것이 바로 협력이자 오염이며, 여기서 다양성이 만들어진다.

미국 오리건주 산업비림의 폐허 속에서 송이버섯의 갓이 올라오고 있는 모습. 현실문화 제공

송이버섯 중간 도매상의 점포를 그린 정물화. 현실문화 제공

미국 오리건주에서 크메르계 구매인들이 가격을 결정하기 위해 송이버섯을 분류하고 있는 모습. 현실문화 제공

인류학자 애나 로웬하웁트 칭 미국 캘리포니아대 샌타크루즈캠퍼스 교수. 현실문화 제공

벌목된 숲의 모습. 현실문화 제공

땅을 뚫고 올라오고 있는 송이버섯의 모습. 현실문화 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)