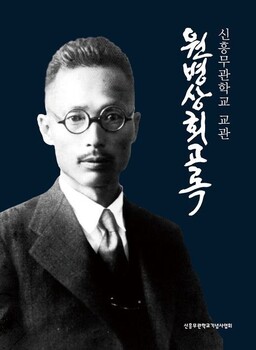

원병상 지음, 신흥무관학교기념사업회 엮음 l 민족문제연구소 l 4만원 나라가 망하자 독립운동가들은 만주에 독립운동 기지를 세웠다. 1911년 설립된 신흥무관학교는 봉오동·청산리대첩 등 무장항일투쟁의 주축에 섰던 독립군 3500여명을 배출한 핵심 기관이었다. 독립운동가들은 일제의 탄압을 피하기 위해 기록을 잘 남기지 않았기 때문에, 이러한 역사는 후세에 널리 알려지지 못한 측면이 있다. 신흥무관학교 출신으로 이곳 교관까지 역임한 원병상(1895~1973)은 수기 두 편과 회고록 한 권을 남겨 신흥무관학교의 역사를 기록하는 데 결정적인 공헌을 했다. ‘원병상 회고록’은 유족 원건희(손자)씨가 2014년 민족문제연구소에 기증한 기록을 독립운동사 연구자들이 교주(校註)해 펴낸 책이다. 강원도 평해군 출신 원병상은 항일사상에 호응한 부모와 함께 서간도로 이주해 신흥무관학교를 4기로 졸업했고, 교관으로 복무하며 후배 양성에 힘썼다. 회고록에는 그 개인뿐 아니라 “무변광야”였던 만주를 벼농사가 가능한 “양전옥토”로 개간해내고, 경신참변 등 만주에까지 뻗친 일제의 폭압, 만보산 사건 등 마적당과 중국 군경의 횡포 속에서도 독립운동을 이어갔던 당시 동포들의 치열했던 삶이 구체적으로 담겨 있다. 1945년 일본 패전 뒤 원병상은 진공상태의 만주를 접수한 공산 세력이 민족사상자·토지소유자를 대상으로 벌인 탄압을 피해 고국으로 돌아와야 했다. 친일 잔재와 이념 대립으로 혼란했던 해방공간에서 그는 53살 늦은 나이로 육군에 입대했고, 일군 출신들이 요직을 꿰찬 가운데 하급 장교로서 한국전쟁도 치렀다. “민족정기의 상징이었던 (신흥무관학교) 명의까지도 물가고 말살되고 만 것은 천추에 여한”이라 써둔 것이 눈에 띈다. 최원형 기자 circle@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)