소주의 세계사

박현희 지음 l 서울대학교출판문화원 l 3만3000원

저렴한 가격에 부담스럽지 않은 도수로 서민들의 벗이 되어 주는 술 소주. 소주는 한국인이 즐겨 마시는 ‘국민주’이자, 한류 바람을 타고 바야흐로 세계인들이 사랑하는 술로 발돋움하고 있다.

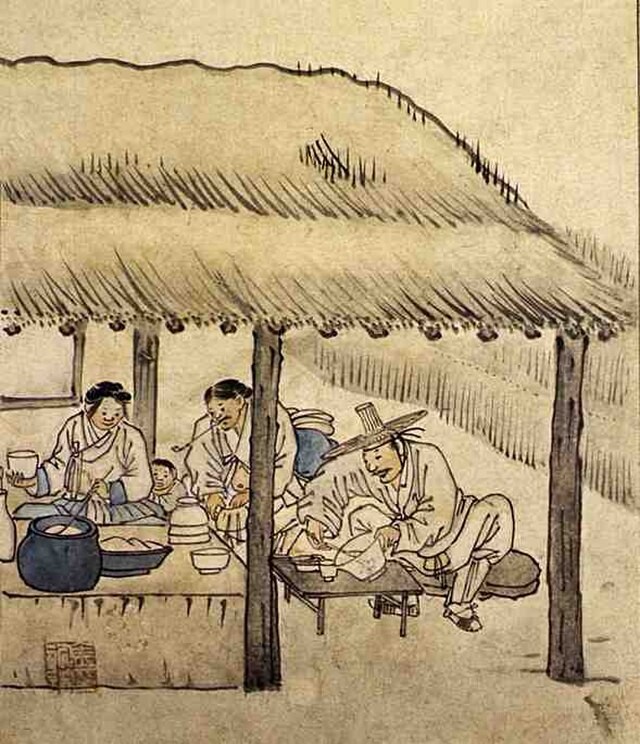

그러나 소주가 처음부터 이런 지위와 대접을 누렸던 것은 아니다. 가령 김홍도의 그림 <단원풍속도첩> 중 ‘주막’에서 주모가 국자로 퍼 올리는 독 안의 술은 소주가 아닌 막걸리로 보인다. 선조들이 일찍부터 술을 빚어 마시긴 했지만, 처음 마신 것은 증류주인 소주가 아니라 발효주인 탁주나 청주였다. 그렇다면 소주는 언제 어떻게 한반도에 들어온 것일까.

박현희 뉴욕시립대학교 교수가 영어로 써서 케임브리지대학교 출판부에서 2021년에 출간한 책을 직접 번역한 <소주의 세계사>는 소주의 기원과 발전 및 전파 과정을 세계사적 맥락에서 추적한다. 특히 13~14세기 몽골 제국의 유라시아 지배가 한반도는 물론 세계 각지의 증류주 확산에 결정적인 역할을 했음을 규명한다.

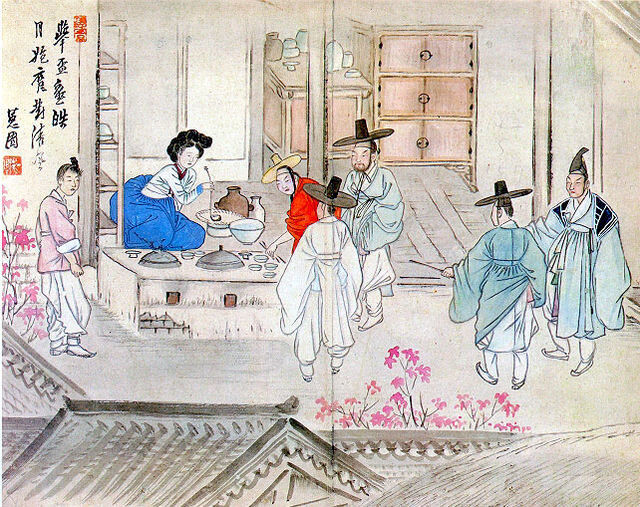

혜원 신윤복의 풍속화첩 <혜원 전신첩> 중 ‘주사거배’. 위키미디어 코먼스

한국 소주의 조상은 오늘날 바이주로 더 잘 알려진 중국의 샤오주(焼酒)로, 같은 한자로 표기된다. 술 주(酒) 자 대신 진한 술 주(酎) 자를 쓰는 일본의 쇼추(焼酎) 역시 사실상 같은 이름으로 볼 수 있다.

그런가 하면 중국에서 샤오주는 땀 한(汗) 자를 써서 한주(汗酒)로 불리기도 했는데, 이것은 중국과 한국, 일본에서 증류주를 가리키는 또 다른 명칭인 ‘아락’과의 명백한 관련성을 보여주는 증거로서 매우 중요한 의미를 지닌다.

아락은 현재 중동과 서아시아, 남아시아, 동남아시아 등에서 증류주를 가리키는 이름으로 널리 쓰이는데, 땀을 뜻하는 아랍어 ‘아라끄’(araq)에서 유래한 것으로 보인다. 증류주 명칭이 땀과 관련되는 까닭은 분명하다. 증류주를 빚을 때 증기가 응집되어 만들어지는 술 방울이 땀처럼 보이기 때문인 것.

그런가 하면 조선 시대 사료에는 이슬 로(露) 자를 쓰는 ‘노주’(露酒)로 증류주를 지칭한 경우도 있는데, 여기서 이슬은 땀과 같은 이미지를 지니는 것으로, 오늘날 ‘진로’나 ‘참이슬’ 같은 소주 이름에 그 흔적이 남아 있다.

김홍도의 연작 <단원풍속도첩> 중 ‘주막’. 위키미디어 코먼스

중국인들이 줄잡아 4천년 전부터 술을 마셔온 역사가 있지만 최초의 술은 증류주가 아니라 알코올 함량이 낮은 발효주였다. 중국에서 증류주를 만들어 마신 기록은 송나라 이후에야 나타난다. 그러니까 주선(酒仙)으로 일컬어지는 이백을 비롯한 당나라 시기 술꾼들이 마신 것은 도수가 낮은 발효주였다는 뜻이다. “유럽에서도 증류주의 역사는 14~15세기에야 시작된다.”

증류주가 어느 한 지역에서 처음 나타났다기보다는 “여러 지역에서 증류 기술이 발달한 것으로 보인다”고 <소주의 세계사>의 지은이는 쓴다. 이 책에서 증류주의 정확한 기원보다 더 중요한 것은 그것이 몽골 제국 지배 아래에서 세계 각지로 퍼져나갔다는 사실이다.

몽골인들은 휴대용 증류기로 아락의 대량생산에 기여했고 그 용어를 대중화시켰다. 몽골과 중앙아시아의 ‘아르히’를 비롯해 페르시아와 아라비아의 ‘아락’, 튀르키예와 그리스의 ‘라키’, 동남아시아의 ‘아락’ 등의 증류주 이름이 같은 어원에서 비롯된 배경에 몽골의 유라시아 지배라는 역사가 자리하고 있다는 것이 이 책의 핵심 주장이다. “모든 증류주는 고대가 아니라 몽골이라는 공통된 기원을 공유하는 듯하다.”

중국에서 ‘아락’이라는 증류주가 처음 등장한 문헌은 원나라 황실의 공식 식사 설명서인 <음선정요>(1330)다. 이 책에서는 아락을 ‘아랄길’(阿剌吉)로 표기하는데, 이는 몽골어 발음으로는 ‘아라지’가 되며 아락이 튀르크어의 구개음화의 영향을 받아 변형된 발음이다.

‘아랄길’은 여말 선초의 시인 목은 이색의 시에도 나오는데, 이 시에서 목은은 “가을 이슬처럼 둥글게 맺혀 밤이 되면 똑똑 떨어지네… 반 잔 술 겨우 넘기자마자 훈기가 뼛속까지 퍼지니”라고 이 술을 묘사한다.

중국에서 아락은 처음에는 샤오주와 달리 동남아시아를 비롯한 외국에서 들어온 증류주를 가리키는 이름이었으나 나중에는 두 이름이 같은 형태의 증류주를 뜻하게 되었다. 그런 점에서 한국의 소주 역시 아락과 같은 기원을 공유하는 셈이고, 가령 청송의 사과주 ‘아락’은 그 전통을 잇고 있다 하겠다.

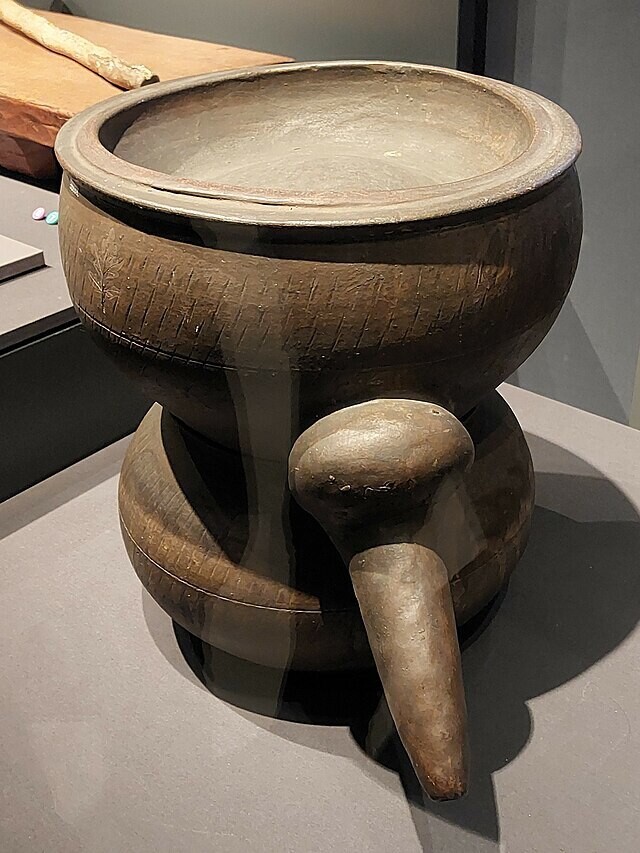

국립민속박물관에 전시된 소줏고리. 위키미디어 코먼스

고려는 몽골 제국에 복속되지는 않았지만 고려 왕이 몽골 황제의 사위가 됨으로써 긴밀한 관계를 유지했다. 몽골의 영향은 고려의 음식과 복식 등에 뚜렷하게 새겨졌고, 중국에서 비롯된 소주가 한반도로 넘어온 것 역시 몽골 제국 시기였다.

특히 중국식 고형물 증류가 아니라 액체를 증류하는 한국식 도구인 소줏고리에는 발효유를 증류했던 몽골의 영향이 분명히 보인다. “소주는 조선 시대에 급속히 퍼져 널리 인기를 얻으며 국민주가 되었다.” <조선왕조실록>에는 소주가 300회 이상 언급되며, 태종은 관료들에게 한 번에 10병에서 100병에 이르는 소주를 선물했다. 조선 왕실은 일반 가정에 소주를 만들어 공물로 바치게 하는 한편, 중국의 명청 왕조와 일본의 도쿠가와 막부, 오키나와의 류큐 왕국 등에 소주를 외교 선물로 보내기도 했다.

일제강점기에 도입된 연속식 증류기에 의한 소주 대량생산, 해방 뒤 에탄올 주정을 정부가 독점하면서 희석식 소주가 일반화한 과정, 1980년대 이후 안동소주를 비롯한 전통 증류주에 대한 관심이 되살아나는 한편에서는 한류 바람을 타고 소주가 세계 시장에서 인기를 끄는 21세기의 현실에 대한 설명으로 책은 이어진다.

그 과정에서 지은이는 현대적 증류기를 이용해 공장에서 대량생산되는 소주를 ‘진정한’ 소주라 할 수 있는가 하는 질문을 던지고, 그 질문에 ‘그렇다’라는 답을 내놓는다. 모든 문화에서 완전히 독자적인 전통이란 존재하기 어렵고, 전통과 혁신은 끊임없이 상호작용을 하기 마련이라는 것이다.

소주의 발전과 확산을 다룬 책의 결론은 따라서 자명하다. “소주를 한국의 국민주로 홍보하기 전에 먼저 소주 자체가 국제 교류와 새로운 아이디어를 받아들인 결과였다는 사실을 기억할 필요가 있다.”

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)