배성준 지음 l 푸른역사 l 2만8000원 식민지 근대화 논쟁은 1990년대 중반부터 시작된 역사학계의 큰 논쟁 중 하나였다. 민족주의 관점에서 식민지 산업화의 주인공은 피지배 민족이 아닌 제국주의 민족이었다. 제국주의 민족에 의해 이뤄진 산업화는 피지배 민족의 부와 노동력을 빼앗은 것이기에 기형적이거나 파행적일 수밖에 없다. 반면, 식민지 근대화론은 ‘발전’을 중심에 둬 발전의 주체가 식민지 민족인지는 중요하게 여기지 않았다. 이 관점에선 제국주의 권력의 정치적 억압과 폭력은 부수적인 것일 뿐, 일본의 식민지 투자와 지원, 조선인의 적극적인 참여를 강조했다. <한국 근대 공업사 1876~1945>는 이 두 관점의 한계를 넘어서기 위해 ‘식민지 자본주의의 근대적·식민적 형성’이란 관점에서 식민지 공업을 보자고 제안한다. 그 출발점은 식민지 산업의 재생산 구조가 식민 본국에 통합되어 있었다는 점이다. 식민지 산업의 식민 본국으로의 통합은 화폐와 철도부터 법률과 자본, 노동에까지 이르며 점차 완성되어 갔다. 이런 통합의 방식과 재생산 구조가 근대적인 것이자 식민지적인 것, 즉 분리가 불가능한 하나의 구조를 이뤘다. 그렇다면 식민지 산업은 어떻게 형성되고 성장했으며, 그 한계는 무엇이었을까. 1904~05년 러일전쟁 이후 조선 경제가 식민지 자본주의로 전환되면서, 조선의 전통적인 분업과 생산 체계는 해체됐다. 대신 식민 본국과 연결되는 새로운 분업·생산 체계가 들어섰다. 이로 인해 조선에서 1876년 개항 이후 식산흥업정책을 중심으로 시도했던 공업화 추진과 민간 부문의 공장 설립의 흐름은 단절되고 말았다.

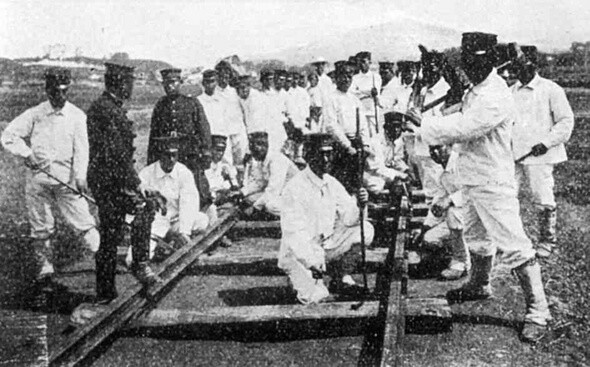

1906년 ‘일-러 전쟁 화보’에 실린 일본군 철도대대의 경의선 철로 부설 작업. 서울 신촌 와우산 부근에서 흰옷 입은 공병대대가 철길을 놓던 중 찍은 사진이다. <한겨레> 자료사진

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)