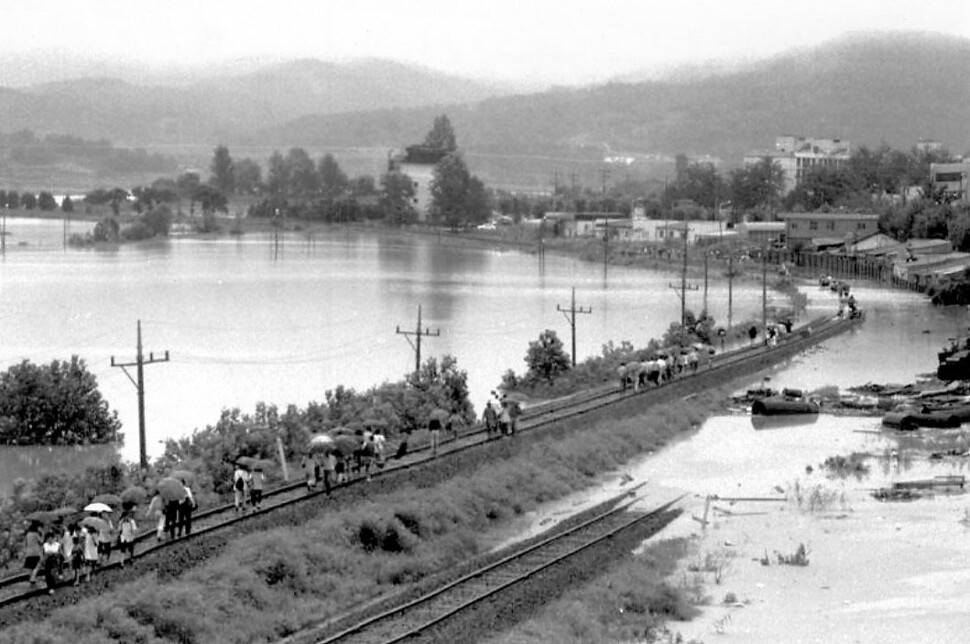

1990년대 충북선이 지나던 마을의 풍경. 충북선은 1920년대 개통되며 지역 발전을 이끌었다.

말과 사회사

유종호 지음 l 현대문학 l 2만원 ‘기억’ ‘상실’ ‘성장’ 따위가 말머리가 될 때면 의당 마르셀 프루스트의 <잃어버린 시간을 찾아서>를 떠올리고 한다. “죽음과 망각에 저항하려고” 썼다는 문단의 평가처럼 지난 귀한 기억들을 활자로 붙잡아두려는 태도 때문일 텐데 작품 속 기억을 깨우는 감각은 맛과 향이었고, 이를 ‘말맛’과 ‘말의 향’으로 바꿔도 되지 싶다. 1세대 문학평론가 유종호의 <사라지는 말들-말과 사회사> 얘기다. 207개의 어사(생각이나 느낌을 전달하는 소리)로 시절을 복구한다. 1935년 충북 충주에서 태어난 유종호에게 소싯적 큰 즐거움은 ‘타는 일’이었다. 초등 저학년 시절 증평에 있던 담뱃잎 재건조장의 창고 사이 협궤 레일을 동무들끼리 몰려가 올라타던 일, 충북선을 타면 “그렇게” 터널이 기다려졌고 다 통과하면 또 “그렇게” 서운했던 일들. 이 추억은 ‘호습다’란 말과, 해방 전 ‘인단’(은단의 전신)의 들녘 광고로 복원된다. “승차감” 이상이하의 조금은 별난 느낌이 호스움인데 정지용은 시에서 “지구 우로 기어가는 것이/ 이다지도 호스운 것이냐!”(‘다시 해협’)고 썼다. 어사는 풍경이나 삶을 몰고 다녔다. 평론가가 보기에 “세상 가장 슬픈 인생론”이 “철 들자 망령”에 들어 있고, 가난의 풍속이 “미친 척하고 엿목판에 엎어진다”에 있다. 당길심, 곤댓짓 따위는 기척부터 해오는 말이다. 제 쪽으로만 끌어당기려는 욕심, 뽐내 우쭐거리며 하는 고갯짓 같은 본뜻을 모르고도 알 만하다. 우리말의 어원적 실감 덕분이고, 바야흐로 꼰대질이 곤댓짓보다 더 실감 난다. 잃어버린 말들을 쫓다 자주 닿는 곳이 일평생 “휘지지”(지치지) 않고 붙들어온 문학이다. “거울”이 되레 외국어 같고 색경, 경대가 흔하던 때를 추억하며 “먼지 앉은 석경 너머로/ 너의 그림자가/ 움직이듯// 묵은 사랑이/ 움직일 때/ 붉은 파밭의 푸른 새싹을 보아라/ 얻는다는 것은 곧 잃는 것이다”(김수영, ‘파밭 가에서’)를 읊조리며 그가 작정한 낯선 시언어를 짚고, 이미 20여년 전 구어체 입심으로 “손거울”을 쓴 김유정(단편 <안해>)을 떠올린다. ‘석경’에 대한 회고는 “구리거울”에서 저의 슬픈 뒷모양을 보았던 윤동주(‘참회록’)가 언급했다던 정지용의 동시 ‘별똥’에서야 멈춘다. “별똥 멀어진 곳/ 마음해 두었다/ 다음날 가보려/ 벼르고 벼르다/ 이젠 다 자랐소.” 어떤 말을 마음에 뒀다 써보려 하니 대상을 잃어버린 이들의 회한 같다. 때문일까, 평론가는 글을 쓰던 2020~21년 정부에 대한 비판도 회한 없이 토해냈다. 임인택 기자 imit@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)