그림, 그 사람: 한 정신과 의사가 진단한 우리 화가 8인의 내면 풍경

김동화 지음 l 아트북스 l 2만8000원

귀 자른 자신을 그린 고흐의 자화상(1889년)은 아무렴 화가가 직시하려는 과거 자신의 정신세계와 그 자화상이 또한 주체가 되어 대상화해 보는 화가의 현재적 내면, 그리고 두 자아의 교직, 교감을 포착하려는 제삼자로서의 자세가 담겨 있다. 세기말 화가 구스타프 클림트, 에곤 실레, 오스카 코코슈카가 활동했던 오스트리아 빈에서 정신분석학자 프로이트가 동시대인으로 ‘내면의 물리학’을 정립했다는 건 우연이기 어렵다.

이런 명제가 가능한 때문일까. “그리는 주체는 보이지 않으나 생생하게 살아 현전하는 정신 그 자체다. ‘그림’ 속에는 그것을 그린 바로 ‘그 사람’이 커튼처럼 길게 드리워져 있다.”

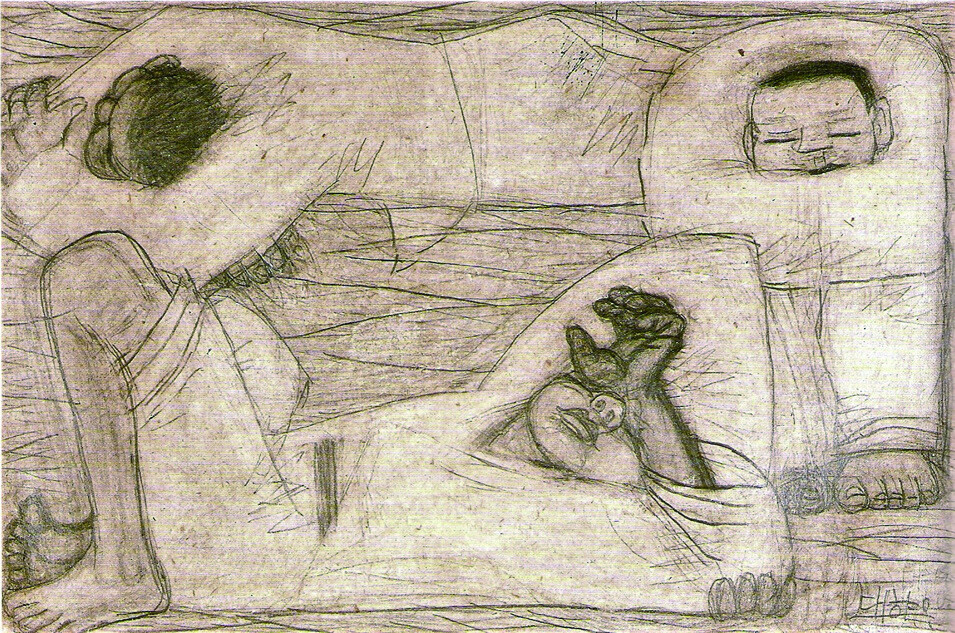

화가 김영덕의 작품 <전장의 아이들>(1955).

캔버스의 그림자를 거두면, 이중섭(1916~1956)의 소도, 그가 집착처럼 그리움과 사랑을 전한 아내도 본원적으로 ‘어머니와의 분리’에 가 닿거나, 작품에서 반복 차용되는 원형 구도는 그 불안을 해소하기 위함일 가능성이 드러난다. 그림뿐만 아니라, 이중섭의 친구 김종문 시인의 “나는 중섭에 대해서 좀 안다고 할 수 있어요. 그러나 이 둥근 것에 대한 그의 발광만은 알 수 없는 일입니다”는 고백 또한 조금 더 선명해지는 여정인 셈이다.

평단의 기존 시계와 달리, 민중미술 1세대의 원류로 김영덕(1931~2020)이 지목된 덴 이유가 있다. 반일민족주의적 성향의 일가에서 자라고, 해방 뒤 고교 시절 공부 모임 활동으로 붙잡혀 “빨갱이 새끼 죽인다”는 겁박과 고문을 당하고, 한국전쟁에서 종군기자로 세계의 부조리를 절규했던 삶의 편린은, 저류에 흘렀을 법한 정신 역동(행동 바닥에 잠재한 무의식적 힘)과 함께, 1980년대 대두한 민중미술 세대를 앞서게 했다. 1955년 <전장의 아이들>처럼.

<그림, 그 사람>은 정신과 의사이자 미술평론가인 김동화가 근현대 화가 8명(박수근·진환·양달석·황용엽·신학철·서용선 등)의 심리·생애를 추적 탐문한 미술(가) 평론서다. 깊이와 너비, 감상의 맛은, 스스로 “미술은 다수가 이해하고 공감하기 점점 더 힘들어지는 고상하고 난해한 장르로 전락하고 있다”는 오래된 문제의식의 결과이겠다.

임인택 기자

imit@hani.co.kr, 그림 아트북스 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)