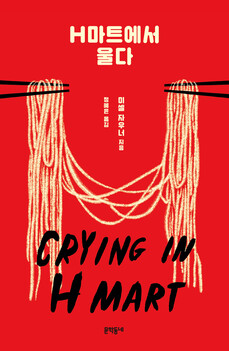

H마트에서 울다

미셸 자우너 지음, 정혜윤 옮김 l 문학동네 l 1만6000원

미국 버지니아주 페어팩스에 있는 에이치(H)마트에서 한 남성이 진열된 음식에 손을 뻗고 있다. 페어팩스/AP 연합뉴스

마트에는 온갖 물건들이 있다. 학교에 처음 발 딛는 8살 아이의 학용품부터 노인용 기저귀까지 우리 삶과 밀접하게 연결된 제품이 많다. 식재료뿐만 아니라 김이 솔솔 나는 만두나 떡볶이 같은 간식도 넘쳐난다. 볼거리와 먹거리가 풍성하니, 마트는 일종의 생활 여행지인 셈이다. 그런데, 그곳 물품들엔 한 가지 비밀이 있다. 우리가 손을 뻗는 순간, 그것들은 우리 삶에 깊숙이 들어와, 우리 인생의 한 모퉁이에서 이야기를 시작한다.

슈퍼마켓 체인인 에이치(H)마트도 별반 다르지 않다. 하지만 그곳 물건들의 이야기는 비범한 데가 있다. 미국이라는 공간과 아시아 식재료 전문 마트라는 특수성 때문이다.

1989년 서울에서 태어났지만, 한살이 되기도 전에 미국으로 이주해 성장한 자우너. 문학동네 제공 ⓒHélène Tchen

한국계 미국인 미셸 자우너는 그곳을 자주 찾는다. 그가 집어 드는 건, 큼직한 통에 담긴 깐 마늘, 삼겹살, 미역, 뻥튀기, 김치, 김 등이다. 백인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 그가 한국을 이해하는 유일한 방식은 엄마의 손맛이 밴 한식이다. 달고 짠 갈비, 얼큰한 김치찌개, 입안이 얼얼한 낙지무침, 새초롬한 총각김치, 손에 상처가 생길지언정 먹고야 마는 간장게장 등 한식이 빚은 각양각색의 맛은 엄마가 생경한 나라에서 구축한 세계다.

2014년 어머니가 암으로 그의 곁을 떠나자 그 세계는 얇은 감자 칩이 한순간 부서지듯 바스러진다. 어머니 나이 56살, 그의 나이 25살 때 일이다. 그는 “이따금씩 출입문도 없는 방 안에 홀로 남겨진 기분이 들 정도로 깊은 슬픔에 잠길 때”가 많았다. 하지만 삶은 또 계속되어야 법. 그는 어머니의 세계를 글로 재건하면서 비통함에서 빠져나올 수 있었다.

뜻밖에 그의 이야기는 미국인들의 폭넓은 공감을 얻었다. 2018년부터 <뉴요커>에 연재된 글은 지난해 출간과 동시에 베스트셀러에 올랐다. <뉴욕타임스> 등 주요 매체는 ‘2021 올해의 책’ 명단에 올렸다. 솔직하고 구체적이며 거침이 없는 그의 글은 기실 ‘어머니’만 다룬 건 아니다. 아시아인이 거의 없는 미국 오리건주 소도시 유진에서 성장하면서 어느 세계에도 속하지 못해 정체성의 혼란을 겪었던 이민 가정 아이의 성장 이야기도 담겼다. 영화 <미나리>의 모녀판이라 불리는 이유다. “엄마 손끝이 닿는 것조차 못 견뎌하는 10대”와 “무자비하고 단단하기 이를 데 없는” 훈육에 나선 한국인 어머니, 이 둘의 타협 없는 갈등은 죽음이라는 “거대한 악마”와 싸우며 따스한 한 끼로 수렴되고 해소된다.

인디 팝 밴드 <재패니즈 브렉퍼스트>의 가수이자 기타리스트인 미셸 자우너. 런던, 파리, 베를린 등에서 공연한 바 있는 그는 공연 스케줄 담당자의 2주짜리 아시아투어 제안에 흔쾌히 응한 후, 그 투어의 마지막을 서울로 정하기도 했다. 문학동네 제공

엄마가 20대일 때 서울에서 찍은 사진으로 앨범 커버를 만들었던 자우너. 이모와 사촌이 살고 있는 서울을 종종 방문하는 자우너는 신중현이 가수 김정미를 위해 만든 노래 ‘햇님’에 반하기도 했다. 그의 엄마가 젊은 날 좋아했던 노래도 신중현의 ‘커피 한 잔’이었다고 한다. 문학동네

어머니의 병이 악화되자 “완벽한 딸”이 되기로 결심한 자우너. 그가 선택한 결혼. 축하연에서 생명의 빛이 비커 한 칸 정도밖에 남지 않은 어머니는 사위와 느린 춤을 추면서 마지막을 준비한다. 에이치마트의 에이치(H)는 ‘한아름’의 줄임말. ‘두 팔로 감싸 안을 만큼’이라고 번역한다고 한다. 딸의 선택으로 사랑을 ‘한아름’은 안고 간 어머니의 맨 끝은 먹먹한 감동을 불러일으킨다.

인디 팝 밴드 ‘재패니즈 브렉퍼스트’의 멤버이기도 한 저자는 가난한 뮤지션에서 그래미 어워즈 후보에 오를 정도로 음악적 성공을 거둔 지금, 가슴에 새기는 말이 있다. “너의 10퍼센트는 남겨두어라. 누군가를 아무리 깊이 사랑하더라도, 혹은 깊이 사랑받는다고 믿더라도 절대 네 전부를 내주어서는 안 된다.” 어머니가 된장찌개와 함께 건넨 말이다.

박미향 기자

mh@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)