‘x의 존재론’으로 보편 진리 찾는 박동환 저작

‘존재론적 전회’ 등 최신 철학 사조와도 대결

‘존재론적 전회’ 등 최신 철학 사조와도 대결

박동환 지음/사월의책·2만원 동서양을 막론하고 기존 철학이 인간 중심의 관점에 갇혀 있다고 비판하고, 우주적 차원에서 존재 일반을 관통하는 보편적인 진리를 찾기 위해 탐구해온 박동환(85) 연세대 명예교수(철학)가 새 책 <야생의 진리>를 펴냈다. ‘박동환 철학선집’ 6권으로 나온 이 책은, 지은이가 2017년작 <x의 존재론>으로 자신의 독특학 철학적 입장을 종합한 뒤 <진리의 패권은 사람에게 있지 않다>(2019)에 이어 이를 더욱 발전적으로 다듬는 과정에서 나왔다. 지은이는 동서고금의 인간 문명과 사유를 뛰어넘어 존재 자체를 물음의 대상으로 삼는 자신의 ‘x의 존재론’에 입각해, ‘존재론적 전회’ 등 인간중심주의를 비판한다고 하는 최신의 인류학, 철학, 사회학 경향과도 대결한다. 단순화의 위험을 무릅쓰고 정리하자면, ‘x의 존재론’은 인간과 사물을 포괄하는 모든 개체들의 보편적인 존재 양식을, 그 핵심을 결코 알 수 없다는 뜻에서 미지의 어떤 것 ‘x’라 부른다. 이 개체들을 포섭하는 절대적이고 무한한 존재 역시 이름을 붙일 수 없는, 대문자 ‘X’로 표시된다. 모든 x는 X에 따라 현상계에 몸을 드러내고 다시 X로 회귀 또는 소멸해간다. “존재에서 부재로, 부재에서 존재로 옮겨가는 변화와 이동은 매 순간 세상에 몸을 드러낸 모든 것 x에 일어나는 운명의 무상한 과정이다.” 모든 x는 오직 자신의 시간대만을 살며 명멸할 뿐이지만, 그 각각은 “영원에 소속하는 한 조각의 기억체계이며 그로 비롯하는 상상과 기투(project) 행위로 각기의 일생을 산다.” 그러나 인간 문명은 이와 같은 보편적인 진리를 받아들이는 대신, 언어와 같은 “조작과 매개의 기술”을 사용한 ‘인간 해석학’에만 머물러왔다는 것이 지은이가 견지해온 비판의 핵심이다. 이번 책에서 지은이는 개념과 범주와 같은 말로써 따지는 ‘verbalizer’(플라톤)와 변화와 이동을 시각화해 상상하고 추체험할 수 있는 ‘visualizer’(헤라클레이토스)를 맞세우고, 동서양을 막론하고 인간 문명이 “끊임없이 흘러가는 것들의 변화/이동과 그런 변화/이동의 순간들을 품은 무한의 시간대들을 개념과 범주체계, 기호에 의지해 영구히 형상화/박제화하려는” 관념적 환원주의에 사로잡혀왔다고 지적한다. “철학은 말을 가지고 따지는 것이 아니라 세계의 흐름을 내다보는 것이다.” 지은이는 이같은 관념 놀이와 말장난을 걷어치우고 인간 문명 너머의 보편적인 구조를 탐구한 인류학자 클로드 레비스트로스의 ‘야생의 사고’에 주목했다. 모든 진리를 ‘지역화’하는 데에서 출발한 레비스트로스의 인류학은 인간과 비인간을 가르는 틀을 넘어 자연의 존재들이 저마다의 방식으로 세계를 구성한다고 주장하는 ‘존재론적 전회’로까지 나아갔다. 인간과 비인간을 포괄한 행위자들의 연결망을 강조하는 브뤼노 라투르, ‘객체들의 민주주의’를 주장하는 레비 브라이언트 등이 이런 경향을 잘 보여준다. 그러나 지은이가 보기에, ‘존재론적 전회’는 레비스트로스가 “세계는 인류가 없이 시작했고 다시 인류가 없이 끝날 것”이라는 말에서 보여준 중요한 비전을 놓치고 있다. 이에 대한 본격적인 토론이야말로 레비스트로스의 ‘야생의 사고’를 넘어선 ‘야생의 진리’를 주창하는 이 책의 핵심 대목에 해당한다.

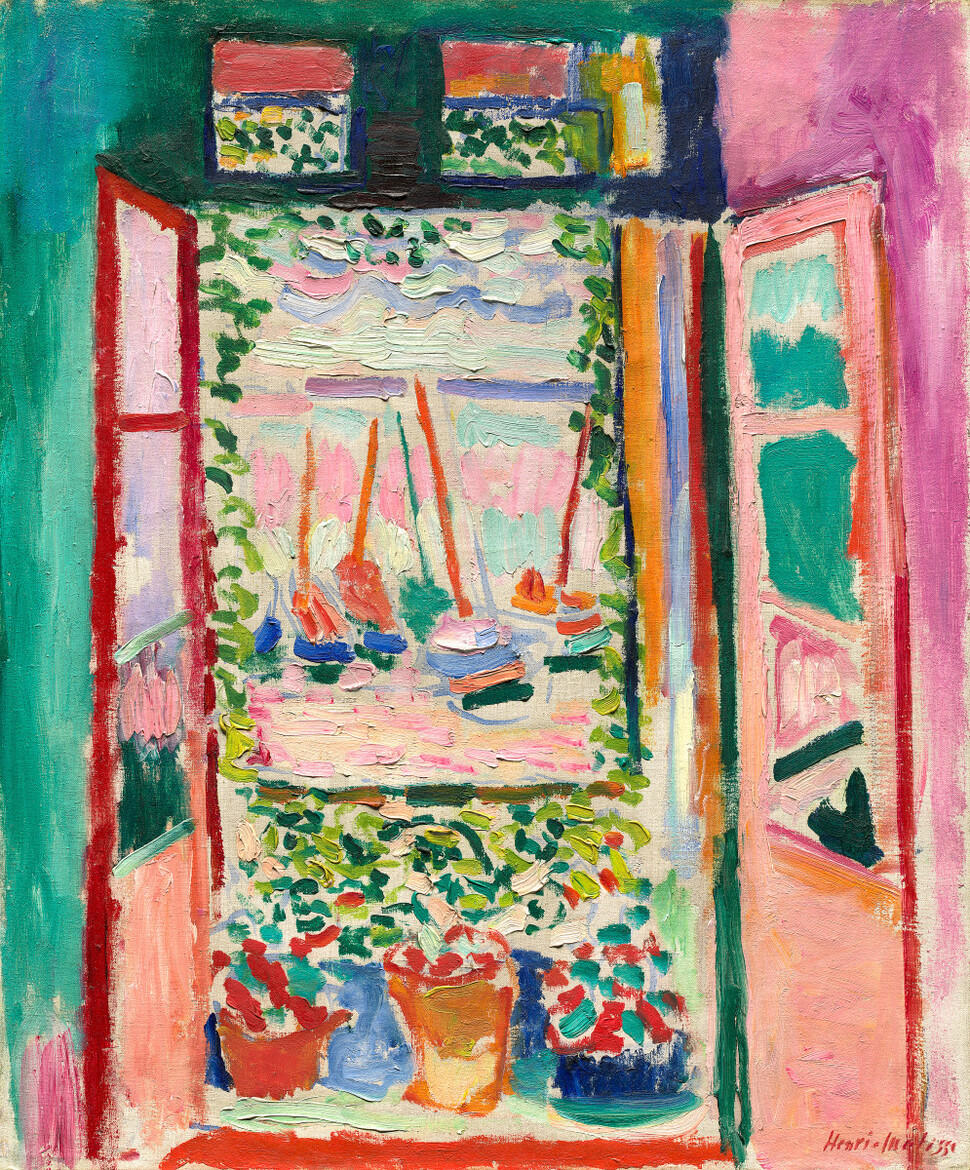

프랑스 화가 앙리 마티스의 ‘콜리우르의 열린 창’(1905). 박동환은 자신이 “야수파 화가들로부터 시작된 색채들의 자유로운 질서에 관한 탐구를 넘어 창밖으로 펼쳐지는 시야에서 자연의/시간의 존재들이 각기의 자신을 불태우며 만들어가는 ‘야생의 뜀터’ ‘야생의 광야’를 개척하는 실험을 이어가고 있다”고 말한다. 미국 워싱턴국립미술관 소장

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)