김태진(앞쪽 안경 쓴 이)·이정수(흰색 상의) 부산교통공사 노동이사가 지난 12일 부산교통공사 본사 2층 노조 사무실에서 직원들과 면담하고 있다. 김광수 기자

“제가 노동자인지 사용자인지 모르겠네요. 허허.”

1990년 부산시 산하 공기업 부산교통공사에 입사한 김태진(56)씨는 지난 12일 <한겨레>와 만나 “노동자 대표로 노동이사로 일하는데 노조원은 아니어서 스스로 정체성이 의심되기도 한다”고 말했다.

■ 한 노동이사의 하루

그의 직함은 2개다. 부산교통공사 노동이사와 노포차량사업소 정비부 전기팀 사원(전기 5급). 그는 이날 노포차량사업소로 가지 않고 부산진구 부산교통공사 본사로 출근했다. 오전 9시께 노동이사 집무실인 본사 2층 노조 사무실에 도착했다. 그는 “전용 업무 공간을 (회사가) 주지 않아서 저를 포함한 두 명의 노동이사가 이곳을 이용한다”고 말했다.

그는 책상 위에 놓인 컴퓨터를 켜서 3시간 동안 회사 전산망에 올라온 공문 수십개를 살폈다. 점심때는 동료 노동이사 이정수(51)씨와 식사를 하며 경영 정보를 공유하고 의견을 나눴다. 오후 2시께 두 이사는 함께 노조 사무실에서 직원 2명을 면담했다. 이어 김씨는 다시 컴퓨터 앞에 앉아 ‘부산시 공공기관 노동이사 협의회’ 회의 자료를 만들었다. 저녁 무렵에는 사내에서 면담을 꺼리는 직원들을 만나기 위해 근처 카페로 향했다.

부산교통공사에서 비상임 노동이사가 활동하기 시작한 건 지난해 1월부터다. 노조위원장 출신의 김씨와 이정수 전 노조 기술지부장이 전체 직원 4천여명이 참가한 투표에서 나란히 1·2위를 차지해 임기 3년의 노동이사가 됐다.

지난 5월31일 부산교통공사에서 노동이사 2명이 참석한 가운데 ‘2022년 2회 이사회’가 열리고 있다. 이사회 회원은 15명인데 상임이사가 5명, 비상임이사가 노동이사 2명을 포함해 10명이다. 부산교통공사 제공

부산교통공사 이사는 비상임 이사(사외이사)를 포함해 모두 15명이다. 업무공간과 급여가 지급되는 상임이사는 5명이다. 나머지 노동이사 등 비상임 이사는 업무공간과 급여가 지급되지 않는다. 비상임 이사 중 노동이사를 제외한 나머지 이사 8명은 1~2개월마다 열리는 이사회 참석 회의수당 20만원과 다달이 50만원의 활동비를 받지만 노동이사는 회의수당만 받는단다. 김 이사는 “직원을 만날 때마다 찻값과 밥값을 내야 하고 지역사회와 연대하는 외부활동까지 하니까 다달이 평균 50만~60만원이 든다”고 말했다. 사비를 써야 노동이사 업무를 온전히 볼 수 있다는 얘기다.

지난 1년6개월 동안 노동이사 활동에 대한 경영진과 직원들의 평가는 어떨까. 한문희 부산교통공사 사장은 “외부에 알려지면 곤란한 사항이 있어서 부담되기는 하지만 노조와 대화로 풀기 힘든 문제를 노동이사와 협의하고 직원들의 애로사항을 경청할 수 있다. 노사 갈등 완화에 도움이 된다”고 말했다. 이날 노동이사와 면담한 직원 김아무개(40대)씨는 “그간 접근이 힘들었던 이사회 내용을 노동이사가 공유한 덕택에 회사 사정과 경영 상황을 객관적으로 파악할 수 있어 좋다”고 말했다. 김 이사 스스로는 다소 형식적이던 이사회 회의가 좀 더 진지하고 활발해진 점을 가장 큰 변화로 꼽았다.

지난달 22일 부산시청 1층 대회의실에서 부산시 산하 공기업 노동이사들이 참여하는 ‘부산시 공공기관 노동이사 협의회’ 창립식이 열렸다. 부산시 공공기관 노동이사 협의회 제공

■ 중앙정부 산하 공공기관도 노동이사 도입 초읽기

노동이사제는 노동자가 선출한 인물이 기업 주요의사결정기구인 이사회에 참석해 회계·인사·감사 등 주요 안건에 대해 발언하고 의결하는 과정에 참여하게 하는 제도다. 경영진의 일방 독주를 막고 투명한 경영을 하며 노사 갈등을 줄이려는 목적으로 도입됐다. 독일에서 시작해 지난해 12월 기준 경제협력개발기구(OECD) 회원국 38개국 가운데 22곳(55.3%)에서 시행할 정도로 이 제도는 선진국에서 폭넓게 자리잡고 있다.

한국에선 자치단체 산하 공공기관(지방공기업)에서 먼저 노동이사제를 시행했다. 2016년 서울시에서 종업원 100명 이상인 공공기관에 노동이사 1~2명을 의무적으로 두도록 한 조례를 제정한 게 시작이다. 현재 광역자치단체 10곳과 기초자치단체(시·군·구) 5곳 등 모두 15곳에서 관련 조례를 두고 있다. 이를 근거로 광역자치단체 9곳과 기초자치단체 3곳 등 12곳의 지방공기업 87곳에서 모두 104명의 노동이사가 활동 중이다.

물론 갈 길은 멀다. 전국 자치단체 산하 지방공기업·출자출연기관 1242곳 중 노동이사가 있는 곳의 비중은 7%, 전국 광역자치단체 17곳과 전국 기초단체 226곳을 더한 243곳 기준으로는 노동이사 도입 비중은 4.93%에 그친다. 양적으로 보면 한국에서 노동이사제는 여전히 걸음마 단계인 셈이다.

지난해 11월26일 서울 백범김구기념관에서 전국 지방공기업 노동이사들이 참석한 가운데 ‘전국 공공기관 노동이사 협의회’ 출범식이 열렸다. 전국 공공기관 노동이사 협의회 제공

노동이사는 앞으로 더 많이 등장할 것으로 보인다. 지난 1월 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’(공공기관운영법)이 개정되면서 중앙정부 산하 공공기관에도 노동이사 도입이 의무화됐기 때문이다. 구체적으로 다음달 4일부터 중앙정부 산하 공기업 36곳과 준정부기관 94곳 등 130곳은 순차적으로 비상임 노동이사 1명을 둬야 한다.

이처럼 노동이사제가 확산하는 까닭은 부산교통공사 사례처럼 제도 도입에 따른 편익이 부작용보다 더 크다는 공감대가 폭넓게 형성되고 있어서다. 제도 도입 단계에서 노동자들이 ‘경영에 발목을 잡는다’거나 ‘회사를 장악한다’와 같은 재계 일각의 우려는 엄살이었다는 얘기다. 한 예로 국책연구기관인 한국노동연구원이 2019년 노동이사제를 운영 중인 서울시 16개 투자출연기관 이사 49명(상임 8명, 당연직 3명, 비상임 24명, 노동 14명)을 대상으로 한 설문조사를 보면, ‘의사결정 지연’ 응답은 4%에 그친 반면, ‘경영 투명성 제고’(67.4%)나 ‘공익성 확보’(55.1%), ‘이사회 운영의 민주성 확대’(69.4%) 등 긍정 평가가 압도적이었다.

■ 극복해야 할 과제는?

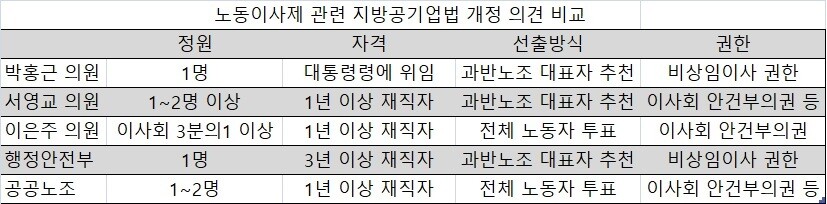

하지만 법·제도적 기반이 여전히 취약한 것도 현실이다. 무엇보다 중앙정부 산하 공공기관과 달리 지방공기업엔 노동이사제 도입을 위한 법적 장치가 자치단체 조례 외에는 없는 형편이다. 구체적으로 자치단체 조례의 상위법이라고 할 수 있는 지방공기업법은 여전히 노동이사제 규정을 두지 않고 있다. 지방공기업 일부가 노동이사를 두고 있는 현실에 비춰보면 법적 ‘지체 현상’이라 할 수 있다. 현재 국회에는 노동이사 규정을 담은 지방공기업법 개정안 3개가 제출돼 있으나 소관 상임위원회 문턱을 넘지 못하고 있다. 지난해 11월 지방공기업 노동이사들이 만든 ‘전국 공공기관 노동이사 협의회’(공노이협)가 “100명 이상 지방공기업 노동이사들이 존재하고 있는데 상위법이 노동이사를 언급조차 하지 않는 것은 (국회의) 직무유기에 가깝다”고 비판한 까닭이다.

여기에다 노동이사 제도의 내실화를 위한 장치 마련도 앞으로의 과제로 꼽힌다. 이사회 의장에게만 있는 안건 부의권과 안건 재심의 요구권을 노동이사에게도 주자는 의견부터 전체 이사 중 3분의 1을 노동이사 몫으로 배정해야 한다는 제안까지 다양하다. 유럽과 같이 노동이사가 노동조합 조합원의 자격을 유지할 수 있도록 해야 한다는 목소리도 있다. 논의할 쟁점이 수두룩한 셈이다. 이은주 정의당 의원은 “노동이사제는 노동자의 경영 참여를 보장해야 한다는 취지인데 조합원 자격을 강제로 박탈하면 노동이사의 역할이 경영진의 거수기 노릇에 그칠 수 있다. 노동이사의 조합원 자격을 보장해야 한다”고 말했다.

현재 노동이사로 활동하는 이들은 당장 시급한 것 중 하나로 ‘비상임의 상임화’를 꼽는다. 이정수 부산교통공사 노동이사는 “1년6개월 동안 노동이사를 해보니 본업과 노동이사의 겸업이 버거웠다. 노동이사가 자유롭게 활동할 수 있도록 노동이사와 연관된 업무들을 노동이사한테 배정해야 한다”고 말했다.

변춘연 공노이협 상임의장은 “공공기관운영법·지방공기업법·조례가 일치하지 않으면 이해 당사자 간 갈등과 충돌이 일어날 수 있다. 정부가 지방자치와 지방분권의 시대 흐름에 맞게 노동이사제가 뿌리내리는 방향으로 법률을 손질해야 한다”고 촉구했다.

김광수 기자

kskim@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)