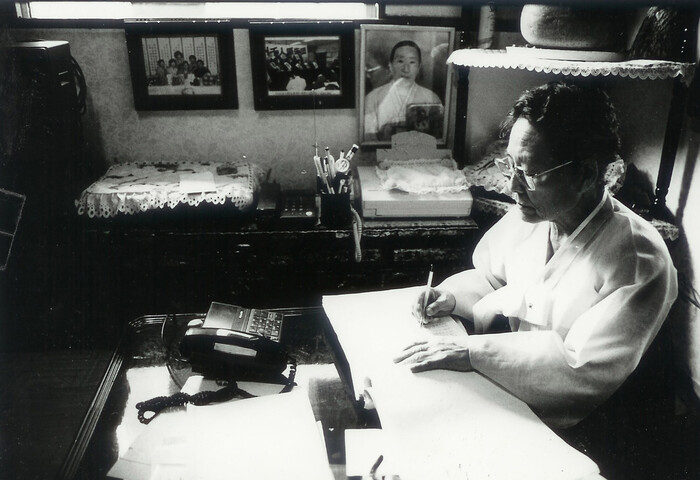

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장은 평생 일제 강제동원 피해자 손해배상과 진상규명에 힘을 쏟아왔다.

광주 시민단체가 일제 강제동원 역사 자료를 보관할 시민역사관 건립을 추진한다.

‘근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임’(이하 시민모임)은 21일 일제 강제동원 역사 관련 기록물을 전시하는 ‘일제 강제동원 시민역사관’(가칭) 사업을 추진하기로 했다고 밝혔다.

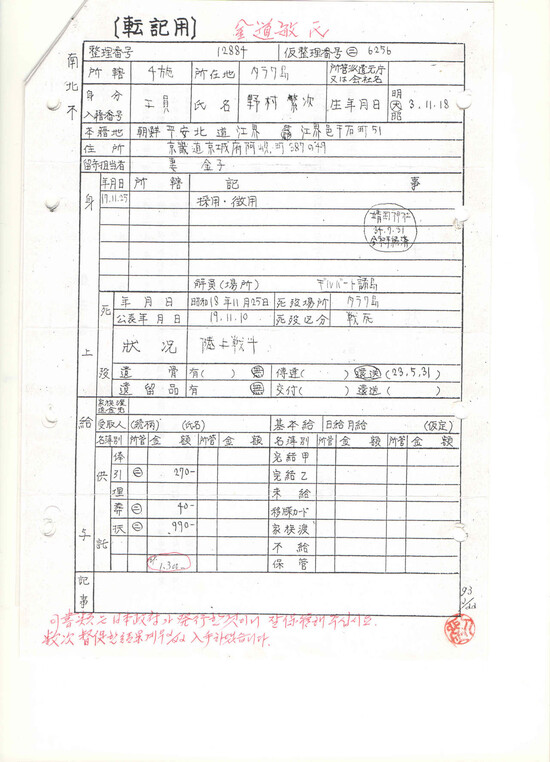

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장의 남편 고 김도민씨의 신상 기록. 이 전 회장이 일본 정부를 통해 입수한 이 자료엔 남편의 사망일시와 장소, 전투현황 등이 기록돼 있다.

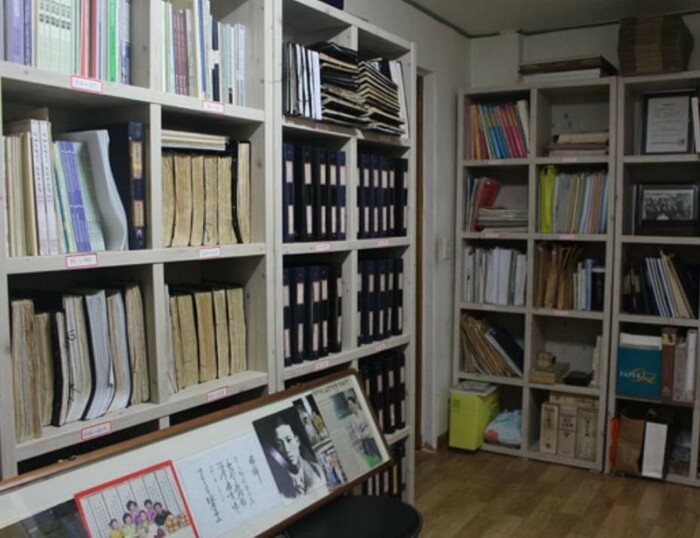

시민모임은 이금주(101) ‘태평양전쟁희생자 광주유족회’ 전 회장이 2012년 5월 시민모임에 맡긴 자료들을 사무실에 보관하고 있다. 자료들은 문서류 609개, 간행물 603권, 비디오테이프 112개, 집회용품 등 346개에 이른다. 1988년 ‘태평양전쟁희생자 유족회’ 결성을 주도한 이 전 회장은 1천여명에 이르는 피해자들의 강제동원 장소, 구체적 피해 내용을 꼼꼼하게 일본어로 기록하는 작업을 했다. 이 기록은 일제 강제동원 실상을 구체적으로 파악한 최초의 자료였다.

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장의 자료들.

이 전 회장은 “강제징용 피해자들과 가족들이 하소연 한마디 할 데 없는 처지라는 사실을 알고 그들의 아픔을 기록하기 시작했다”고 한다. 이 전 회장의 남편은 결혼 2년 만인 1942년 11월, 생후 여덟달 된 아들을 둔 채 일제 해군 군무원으로 강제징용됐다. 이 전 회장은 1945년 4월 남편의 사망통지서를 받았다. 1988년 태평양전쟁희생자 유족회 결성을 이끌었던 이 전 회장은 광주유족회장을 맡았다. 강제동원 피해를 호소하는 이들이 광주·전남은 물론 전국 곳곳에서 이 전 회장을 찾아왔다.

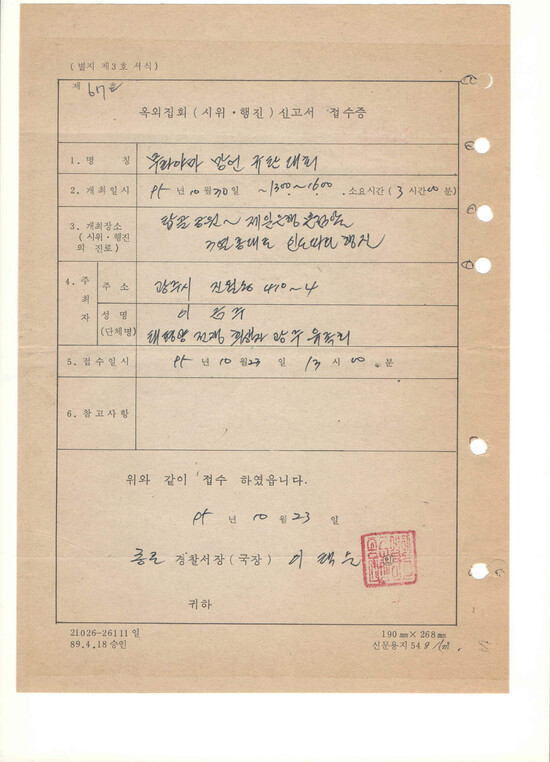

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장이 2018년 7월18일 일본 도쿄 시나가와역에서 일본 기업의 강제동원 피해 손해배상을 촉구하고 있다.

이 전 회장은 일본 시민단체와 연대해 일본 사법부에 손해배상을 요구하는 법적 투쟁에 나섰다. 1992년 강제징용자 1273명이 도쿄지방재판소에 제기한 ‘광주천인소송’의 중심에 이 전 회장이 있었다. 그는 강제징용 피해자들의 증언을 토대로 소장 쓰는 것을 도왔다. 이어 우키시마호 폭침사건 소송, 관부재판 소송, B·C급 전범(포로감시원) 소송, 나고야 미쓰비시 조선여자근로정신대 손해배상청구 소송도 주도했다.

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장이 2012년 광주를 떠나기 전 광주 남구 진월동 자택 앞에 서 있다.

2008년까지 16년간 소송의 역사는 곧 ‘패배의 역사’였다. 이 시기 일본 재판에서 모두 졌다. 그러나 이 시간은 또 다른 역사를 쓰는 밀알이 됐다. 미쓰비시 조선여자근로정신대 피해자 양금덕 할머니 등은 2012년 10월 광주지법에 미쓰비시를 상대로 소송을 제기해 2018년 11월 대법원에서 최종 승소했다. 2012년 아들과 며느리를 잇달아 먼저 보내는 아픔을 겪은 이 전 회장은 광주를 떠나면서 ‘라면 상자’ 30개 분량의 자료를 시민모임에 맡겼다.

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장의 자료가 근로정신대 시민모임 사무실에 쌓여 있다.

이 전 회장의 자료엔 일곱차례의 소송에 참여한 원고들의 명단, 일본 법정에서 한 증언 내용, 진술서, 일기, 국내외 언론 보도자료, 월례 회의록, 사진·영상물 등이 포함돼 있다. 특히 1990년부터 2010년까지의 일기와 월례 회의록 등 대학 노트 10권 분량의 기록엔 강제동원 피해자들의 울분과 한이 생생하게 녹아 있다.

이금주 전 태평양전쟁희생자 광주유족회장의 보관 자료.

시민모임은 곧 광주광역시에 기부금 모집과 사용 계획서를 제출하는 등 시민모금운동의 첫발을 뗄 예정이다. 이국언 ‘근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임’ 상임대표는 “지금부터라도 피해자들의 기억, 한과 눈물을 기억하고 보존하는 제2의 ‘기억투쟁’을 시작해야 한다. 강제동원 피해자의 한과 눈물이 스민 자료들이 사무실 밖으로 나와 귀중한 역사 기록물이 될 수 있도록 시민들이 따스한 햇볕이 돼달라”고 호소했다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr, 사진 근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)