지난 22일 광주 송정동에서 만난 황대권 작가. 딱딱한 표정의 그에게 “한번 웃어달라”고 했더니 “별로 웃을 일이 없다”고 해 함께 웃었다. 정대하 기자

‘지하감옥’은 기괴했다. 영문도 모르고 안전기획부(현 국가정보원) 지하실로 끌려갔다. 미국 유학 중이던 1985년 여름방학을 맞아 한국에 온 지 하루만이었다. 사흘 동안 잠도 안 재우며 두들겨 팼다. 그리고 종이 한장을 툭 던져 주며 유서를 쓰라고 했다. “수사를 받다가 죽은 사람도 많으니 미리 써두는 게 좋을 거야”라고 했다. 그리고 북한을 방문했는지 캐물었다. “도대체 간 일이 있어야 불거나 말거나 하지…”

안대에 눈을 가린 채 지하2층 밀실로 끌려갔다. 욕조만 하나 달랑 달린 공간에서 발가벗겨졌다. 두손이 뒤로 묶여 욕조 바닥에 눕혀졌다. 물 적신 수건으로 얼굴을 덮고 샤워기를 틀었다. 몸을 포승줄로 의자에 묶고 코로 물을 부었다. 이러기를 수차례. 숨쉬기가 힘들었다. 온몸에 점차 힘이 빠졌다. 죽을 것만 같은 공포감이 밀려왔다. “북에 갔다 온 ‘사실’을 고백할 테니 제발 그만 하라고 애원했다.”

1988년 안동교도소에 수감된 황대권 작가는 교도관 몰래 갱지에 빼곡하게 고문에 대한 기억을 기록했다. 도서출판 쇠뜨기 제공

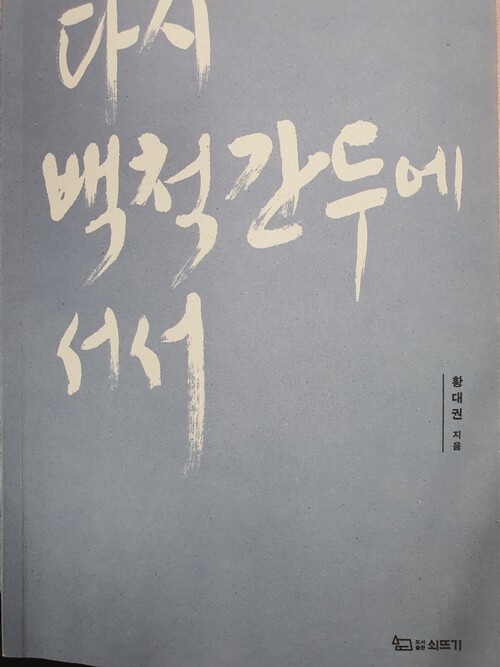

베스트셀러 <야생초 편지>의 작가 황대권(65)씨는 22일 “어떡하든 내가 겪은 끔찍한 국가폭력의 실상을 세상에 알리고 싶었다”고 말했다. 1985년 ‘구미유학생간첩단’ 조작 사건으로 무기징역을 선고받고 13년 2개월 동안 독방에 갇혔던 그는 최근 <다시 백척간두에 서서>(쇠뜨기 냄)라는 책을 출판했다. 지난 2월 재심에서 35년 만에 무죄선고를 받고 글을 쓰기 시작한 그는 6월 26일 유엔이 지정한 ‘고문생존자 지원의 날’에 맞춰 책을 냈다. 1988년 안동교도소 독방에서 교도관 몰래 갱지에 빼곡하게 기록한 ‘60일 고문수사’의 내용을 세밀하게 재구성했다.

고문은 “고도의 심리전”이었다. 퀭한 눈을 부릅뜨고 “허위자백이었다”고 털어놓자, 비녀꽂기 등 다양한 고문이 반복됐다. “오죽하면 북한에 갔다 오고도 기억하지 못하는 것인지”를 스스로 의심했다. 그들은 허위자백을 했다가 몇 차례 부인하던 황 작가를 발가벗긴 뒤 그의 성기를 책상 위에 올려놓았다. 야전침대 각목을 뽑아 들고 성기를 짓누르고 내리치던 안기부 수사관은 “어때, 황대권이. 고자 만들어줄까?”하고 겁을 줬다. “그만 긴장의 줄이 툭 끊어지면서 스스로 주저앉고 말았다.”

85년 ‘유학생간첩단’ 조작사건 때

60일 고문수사 당한 기록 책으로

“벗기고 각목으로 성기 내리치고

장세동 ‘상부가 KGB냐’ 묻기도”

2월 재심서 35년 만에 무죄선고

영광에서 ‘생태공동체’ 실험 중

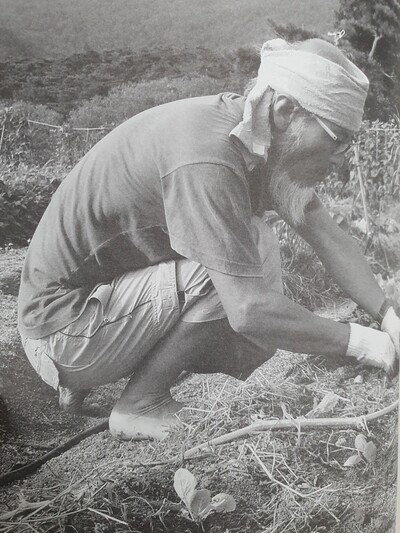

평화생태주의자 황대권 작가는 1999년 전남 영광 대마면으로 가 살면서 농기계를 사용하지 않고 농사를 짓는다. 도서출판 쇠뜨기 제공

지하감옥에서 그는 전두환의 오른팔 격이던 장세동 안기부장을 만났다. 장세동은 상부선이 “케이지비(KGB)냐?”고 물었다. “안기부는 구소련 정보기관인 케이지비 같은 조직에서 특수훈련을 받은 스파이로 오인하고 원하는 결과를 얻을 때까지 끊임없이 고문해댔다.” 황 작가를 중심에 놓고 역대급 공안사건을 조작하려던 안기부는 ‘수괴’의 방북 사실이 나오지 않자 학생운동 배후조직으로 몰고 갔다. 이 사건은 1985년 9월 ‘학원 침투 유학생 간첩단 22명 검거’로 조작돼 세상에 알려졌다.

서울대 농대를 졸업한 황 작가는 뉴욕의 대학에서 정치학을 공부하던 유학생이었다. 안기부는 1982년 황 작가 등이 웨스턴일리노이 주립대에서 연 ‘광주항쟁 비디오 상영회’를 조작 사건의 실마리로 삼았다. 당시 황 작가는 “도대체 이게 어느 나라 군대야?”하며 울분을 터뜨렸다. 그때 육군본부에서 파견된 유학생 한 아무개(소령)씨가 앞으로 나와 국군이 총을 쏠 수밖에 없었던 이유 등을 변명하다가 집회장 밖으로 쫓겨났다. 광주비디오 상영회를 함께 연 유학생 2명이 훗날 공범으로 조작됐다.

1998년 8월14일 서울 민가협 사무실에서 사면을 앞둔 김성만·황대권의 어머니가 준법서약서를 쓰지 않아 사면대상에서 제외된 강용주의 어머니를 위로하는 모습을 보도한 <한겨레신문>(1998년 8월15일치).

육군본부 정보는 보안사령부(군사안보지원사령부 전신)로 통보된다. 황 작가는 5년 전부터 재심을 준비하며 보안사가 만든 내부 책자 <보안사 10대 업적>에 ‘구미유학생간첩단 사건’이 들어있는 것을 보고 전율이 일었다. 군과 관련된 범죄수사 등을 담당하는 보안사는 안기부와 합동으로 조작 사건을 발표했다. 황 작가는 “당시 검찰과 법원은 안기부의 불법 행위를 법의 이름으로 정당화시켜주는 기구에 불과했다”고 말했다.

황 작가는 책 2부에서 해방 이후 국가폭력의 제물이 어떻게 만들어지는지를 꼼꼼하게 추적했다. 정부 수립 후 제주 4·3과 보도연맹 사건으로 많은 사람이 희생당했다. 특히 1974년 박정희 정권 때 유신반대 운동이 격화하자 인혁당 재건위 사건을 조작해 연루자 8명에 대해 사형을 집행했다. 전형적인 ‘겁주기’였다. 그는 “한국 사회가 ‘빨갱이 프레임’에서 벗어나지 못하는 것은 한국전쟁 때 즉결처분의 트라우마와 반공독재시절 공포가 사람들에게 내면화했기 때문”이라고 말했다. 극우세력의 ‘빨갱이 타령’이 더는 통하지 않는다는 것을 보여준 게 2016년 ‘촛불혁명’이다.

서울 사람인 그는 1999년부터 전남 영광 대마면에서 살고 있다. 생전 아버지가 우연히 사뒀던 태청산 기슭에서 자연농법으로 밭농사를 하며 생태공동체의 가능성을 실험하고 있다. 2011년 후쿠시마 핵발전소 폭발사고를 계기로 지역 탈핵단체 대표를 맡고 있다. “그간 우리 사회가 반공 프레임에 갇혀서 생태·환경·공동체 등 정작 중요한 가치를 다루지 못했어요. 생태적 전환이 일어나야 해요. 코로나19 이후 우리 사회가 어디로 가야하는지 문명의 새판짜기에 대한 글을 준비하고 있어요.”

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)