광주 시민자유대학 이사장 박구용 전남대 교수. <한겨레> 자료 사진

‘코로나19 이후 코리아는 어떤 방향으로 가야할까?’

박구용 전남대 교수(철학과)는 지난달 30일 광주교육연수원에서 열린 시민자유대학 강좌에 참석한 시민들에게 “코로나19는 전쟁인가, 비상사태인가?”라는 질문부터 던졌다. 트럼프 미국 대통령은 코로나 바이러스와의 싸움을 전쟁 상황으로 간주한 바 있다. 하지만 박 교수는 “‘코로나=전쟁’으로 규정하는 프레임은 시민주권을 파괴할 가능성이 크다. 전쟁은 행정 주권의 과잉과 시민주권의 과소를 쉽게 정당화할 수 있다”고 지적했다.

박구용 전남대 교수가 5월30일 광주 시민자유대학 강좌에 참석한 시민들과 코로나19 이후 세계에 대해 강의하고 있다. 정대하 기자

박 교수는 코로나19를 ‘비상사태’로 봤다. 유발 하라리는 “비상사태의 단기대책들은 오랫동안 이후 세계를 형성할 것이다”라고 말한 바 있다. 그러면서 박 교수는 “‘코로나19=비상사태’를 행정권력의 전체주의적 감시를 통해 극복할 것인가, 아니면 시민주권과 의회주권, 행정주권의 조화와 균형을 통해 극복할 것인가?”라고 물었다. 박 교수는 이 대목에서 공리주의 철학자 제레미 벤덤이 죄수를 감시하기 위해 설계한 원형감옥 ‘파놉티콘’(Panopticon)을 들어 ‘행정권력의 과도한 감시 메커니즘’ 상황을 경계했다. 코로나19가 촉발한 비상사태는 코로나19가 준 교훈을 통해 해법을 찾아야 할 것으로 보인다. 박 교수는 “코로나19가 제시한 미래의 기준은 공개성, 공정성, 공공성”이라고 압축했다. “5·18처럼 헌법이 완전 정지된 상황에서 주권자가 취한 모습이 향후 민주주의 질을 결정한다.” 박 교수는 “비상상황에서 작동하는 주권이 일반상황에서 시민주권의 역할을 규정한다”고 한 칼 슈미트의 말을 빌려 “건강한 주권자 행동이 중요하다”고 말했다.

박 교수는 코로나19의 주범은 신자유주의라고 규정했다. “신자유주의는 인간에 의한 자연파괴, 자연에 의한 인간파괴, 국가에 의한 사회의 파괴, 개인과 개인의 상호파괴를 심화시켰다.” 박 교수는 “자연의 신음에 귀 기울이는 인간성 회복(호르크하이머)과 개인-사회-국가 사이의 조화와 균형을 찾는 게 중요하다”고 강조했다. 또 박 교수는 “신자유주의식 자본주의가 멸망했는데 새로운 이데올로기가 나오지 않아 죽은 이데올로기가 배회하는 상황(좀비 자본주의)이다. 세계는 코로나19로 새로운 시대정신의 부재라는 공백기(인터레그넘·Interregnum) 상태”로 진단했다.

코로나19 이후 코리아가 떠오르는 이유로 △과학·기술 역량의 최고 보유국가는 아니지만 의·생명 기술을 시민들이 일상적으로 향유할 수 있는 나라 △세계 최고의 경제·행정 역량 보유국가는 아니지만, 최대 소비국가이자 활용 국가 △노동운동, 시민운동, 마을운동의 조화와 균형 등을 들었다. 박 교수는 “코로나19는 부동산 투기국가, 불확실한 시장 국가, 저녁이 없는 국가, 폐쇄적 민족주의 국가와 이별할 수 있는 기회를 한국에 줬다”며 “국민 한 사람도 보호하고 국제연대를 실천하는 나라고 가야 한다”고 말했다.

코로나19 이후 대안으로 박 교수는 “자연과 인간 사이의 새판짜기”를 제안했다. “시민주권-의회주권-행정주권 사이의 조화와 균형이 중요하다”는 것이다. 박 교수는 “모든 입법과 정책 수립 과정에서 역량있는 단체 등 ‘자연의 대변자’가 참여할 수 있어야 하고, 시민 생활세계가 국가행정과 자본시장에 의해 식민화(하버마스)되지 않도록 사회적 활동·놀이·연구 등 다양한 형태의 사회가 구성될 수 있도록 해야 한다”고 했다. 또 “국회는 국민이 위임한 입법권한을 행정부에 백지위임하지 않도록 정치를 활성화하고 시민과 정당 사이에 담론이 활성화돼야 한다”는 점도 강조했다.

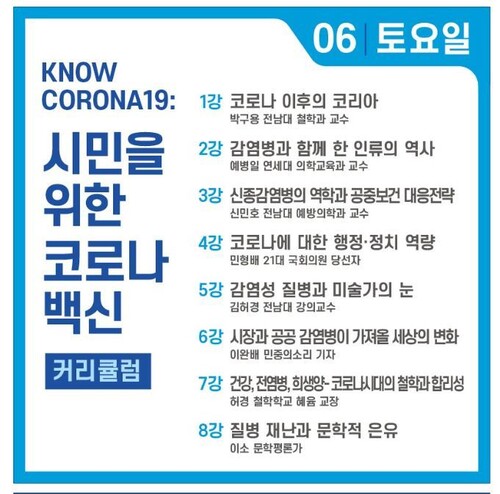

한편, 시민자유대학은 7월25일까지 매주 토요일 오전 10시 ‘시민을 위한 코로나 백신’이라는 주제로 8차례에 걸쳐 전문가들을 초청해 강연을 듣는다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)