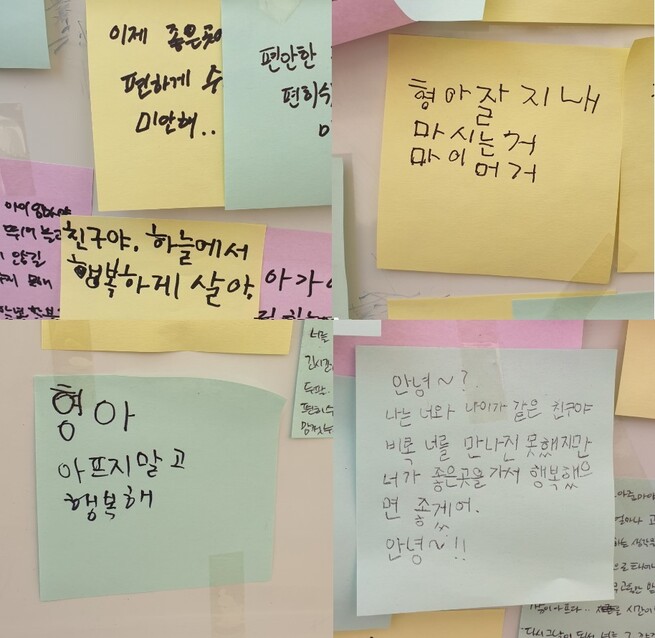

지난 6일 오후 ㄴ군이 다니던 천안의 한 초등학교에 마련된 분향소 옆 추모 게시판에 붙은 글.

“친구야. 하늘에서 행복하게 살아.” “형아 잘 지내. 마시는 거 마이머거.”

지난 6일 충남 천안의 한 초등학교에 차려진 분향소 옆에는 아버지 동거녀 ㄱ(43)씨에 의해 가방에 갇혔다가 숨진 이 학교 3학년 ㄴ(9)군을 향한 추모글이 빼곡하게 붙어있었다. 아이들은 하루 전 세상을 떠난 아이를 ‘친구’라고도 ‘형아’라고도 불렀다. 주말인데도 삼삼오오 모여, 기웃기웃, 뛰어서, 자전거를 타고 학교를 찾아 함께 공부하고 재잘거리고 뛰놀았을 친구를 추모했다.

ㄴ군보다 한 학년 위의 한 어린이는 “어떤 아이가 그 아이인지는 모른다”면서도 “그 애가 너무 불쌍해요”라고 말했다. 과자봉지를 손에 쥐고 분향소로 뛰어들어온 한 남자 어린이는 한참을 고민하다 꾹꾹 눌러쓴 글을 추모 게시판에 붙였다. 서둘러 꺾여버린 어린 생명 위로 다른 동심이 내려앉았다.

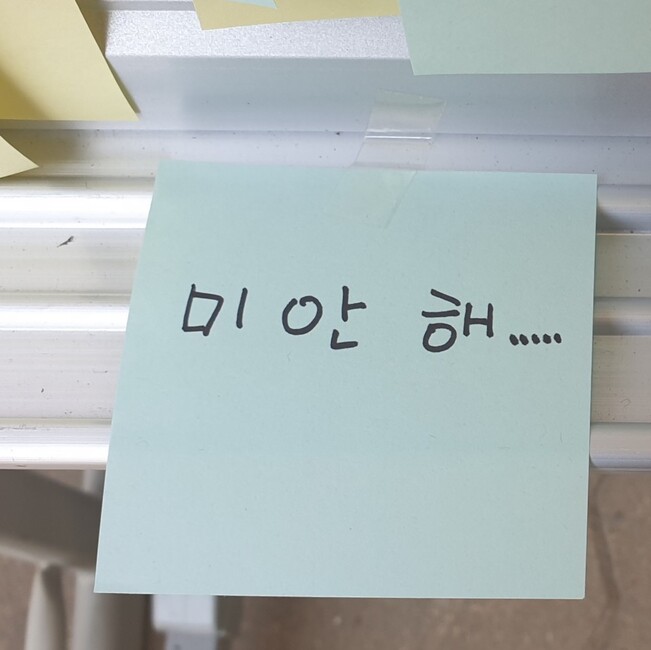

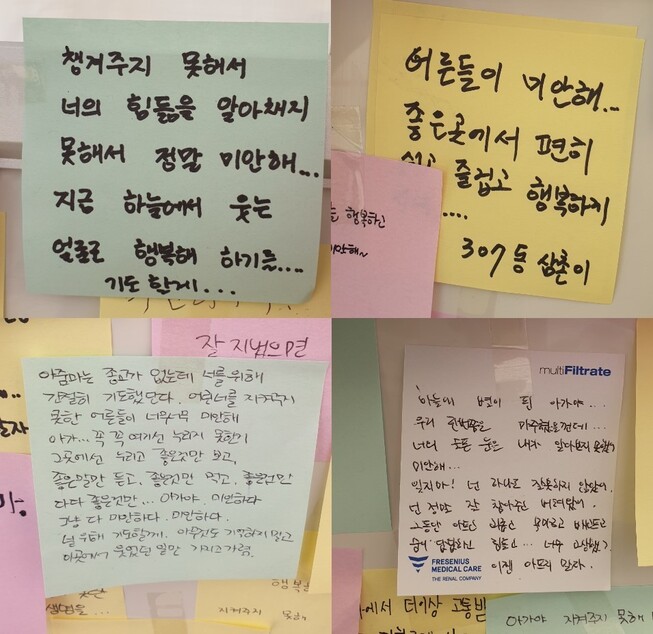

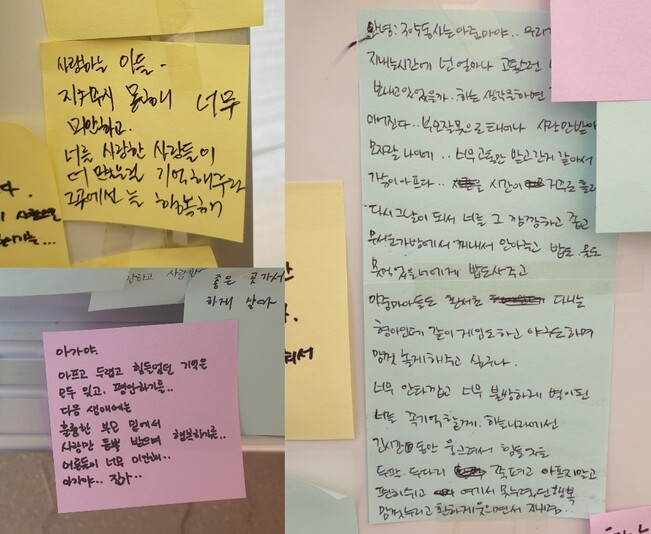

지난 6일 오후 ㄴ군이 다니던 천안의 한 초등학교에 마련된 분향소 옆 추모 게시판에 붙은 글.

어른들의 추모글도 곳곳에 붙어있었다. “한 번쯤은 마주쳤을 텐데, 너의 슬픈 눈을 알아보지 못해서 미안하다”고, “우리가 널 지켜주지 못해 미안하다”고 써내려간 반성문들이었다. 가까운 곳에 살고 있던 ㄴ군의 아픔을 눈치채지 못한 자책들이 뒤늦게 쏟아졌다. 그들에게 ㄴ군은 아직 너무 어린 ‘아가’였고, 내 자식 같은 ‘아들’이었다.

지난 5일 학교 선생님과 학부모회는 ㄴ군 어머니의 동의를 받아 분향소와 추모 게시판을 마련했다. 학부모들은 돌아가며 분향소 앞에서 추모객을 안내하며 코로나19 방역을 위한 체온확인을 하고 손소독제 사용을 권유했다.

6일 새벽 ㄴ군의 빈소가 있는 경기도 부천의 한 병원 장례식장 모습.

안내하던 학부모 이아무개씨는 “전날 빈소를 마련한 뒤 밤늦게까지 많은 추모객이 왔다. 서울에서 찾아온 분도 있었고, 분향소를 떠나지 못하고 한참을 울다 가신 분도 있다. 이날만도 지금까지(오후 4시) 700명이 넘는 사람이 ㄴ군을 추모하기 위해 찾아와 줬다”고 말했다.

학교 선생님들도 조를 짜서 나와 추모객 안내를 도왔다. ㄴ군을 자세히 기억하는 선생님은 없었다. 한 선생님은 “ㄴ군이 1학년 말에 전학을 온대다가 겨울방학 이후 휴교가 이어져 ㄴ군을 기억하는 선생님이 많지 않다. 1년 동안 ㄴ군과 생활한 2학년 담임 선생님은 충격이 커 앓아누운 상태”라며 “똑똑하고 밝은 아이였다고 전해 들었다”고 말했다.

ㄴ군이 살던 집은 학교에서 걸어서 10분 거리에 있었다. 집으로 가는 길, 학교 앞 떡볶이집에서 들리는 아이들 웃음소리와 사랑이란 꽃말의 붉은 장미가 가득했다.

지난 6일 새벽 아이의 빈소에는 학교에서 보낸 조화만 덩그러니 놓여 있었다. 빈소는 ㄴ군이 천안에 오기 전 엄마·아빠와 함께 살았던 경기도 부천에 차려졌다. ㄴ군의 아버지와 어머니, 다른 가족들이 빈소를 지켰다. 유족은 “조용히 가족장으로 장례를 치르려 한다”고 말했다. 안내판에 고인의 이름은 적히지 않았다. ㄴ군의 발인은 7일 오전 10시30분에 엄수됐다.

천안·부천/글·사진 최예린 기자

floye@hani.co.kr

지난 6일 오후 ㄴ군이 다니던 천안의 한 초등학교에 마련된 분향소 옆 추모 게시판에 붙은 글.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)