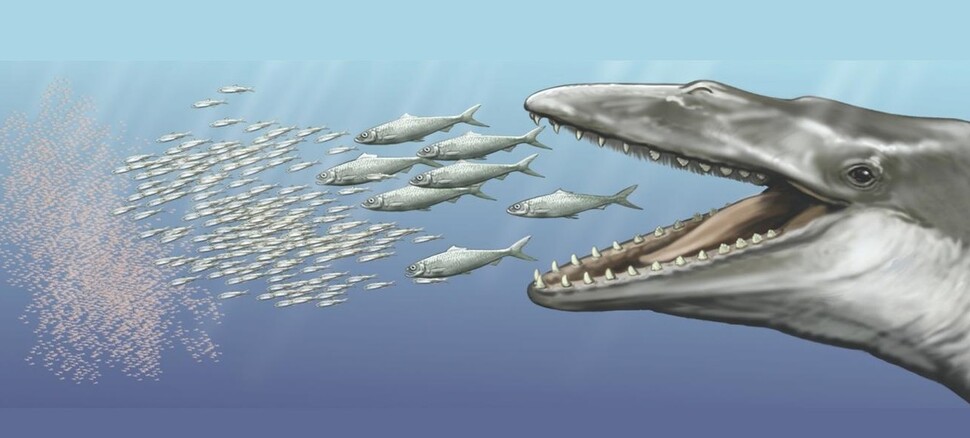

위턱에 수염과 이빨을 모두 갖춰 큰 물고기와 작은 갑각류 떼를 사냥할 수 있었던 2500만년 전 수염고래의 조상인 고래 상상도. C. 뷰엘 제공.

고래는 크게 수염고래와 이빨고래로 나뉜다. 수염고래는 큰 입으로 다량의 물과 함께 크릴이나 작은 물고기떼를 삼켜 위턱에 난 수염으로 걸러 먹으며 대왕고래, 혹등고래, 귀신고래 등이 여기 포함된다.

이빨고래는 돌고래나 범고래, 향고래처럼 날카로운 이로 큰 물고기나 오징어를 한 마리씩 잡아먹는다. 수염고래와 이빨고래는 고래의 조상으로부터 오래전에 갈라져 나왔지만 흥미롭게도 수염고래도 태아 때는 이빨이 있다.

하마와 조상이 같은 포유동물이 5300만년 전 바다로 진출해 고래가 됐을 때는 이빨고래만 있었지만 이후 수염고래가 진화했다는 증거다. 그렇다면 이빨고래와 수염고래의 중간단계를 보여주는 고래는 없을까.

귀신고래의 위턱에 수염이 난 모습. 마크 웨버, 미국 어류 및 야생동물 관리청 제공.

수염고래의 조상인 2500만년 전 원시 고래(학명 아에티오세투스 웰토니)가 다 자란 뒤에도 수염과 이빨을 모두 갖췄다는 연구결과가 나왔다. 에릭 에크데일 미국 샌디에이고 주립대 교수 등은 이 원시 고래의 화석을 엑스선 단층촬영으로 정밀 분석해 그런 증거를 발견했다고 ‘린네 학회 동물학 저널’ 최근호에 실린 논문에서 밝혔다.

귀신고래의 절반 크기인 이 원시 고래의 위턱에는 뾰족한 이가 줄지어 나 있었지만 동시에 수염이 났음을 보여주는 신경 혈관 증거가 확인됐다. 고래의 수염은 입천장에서 자라는 머리카락이나 손톱 성분이어서 화석으로 남지 않는다.

머리카락이나 손톱을 이루는 케라틴이 주성분이 수염고래의 수염. 미 해양대기국 제공.

대신 연구자들은 화석 고래의 입천장에 난 작은 구멍과 홈이 요즘 수염고래에서 볼 수 있는 것처럼 혈관으로 연결돼 있음을 밝혔다. 나아가 이와 별도로 이빨고래가 이빨에 혈액을 공급하는 구조도 갖추고 있는 사실도 밝혔다.

연구자들은 애초 이빨에 혈액을 공급하던 조직이 수염이 자라도록 하는 기능도 함께하도록 진화했음을 알 수 있다고 설명했다. 에크데일 교수는 “이빨과 수염이 동시에 확인된 것은 이빨로부터 수염으로의 전환이 처음 이빨만 있던 데서 이빨과 수염의 병존을 거쳐 수염만 갖춘 상태로 단계적인 방식으로 이뤄졌음을 가리킨다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

대표적인 이빨고래인 돌고래의 골격. 초음파를 내쏘아 위치를 파악하는 방식으로 큰 먹이를 하나씩 사냥하는 것이 이빨고래의 특징이다. 위키미디어 코먼스 제공.

이런 전환은 먹이 행동이 크게 변화했다는 증거이기도 하다. 그 전까지 한 마리씩 큰 먹이를 사냥하다 작은 먹이를 대량으로 걸러 먹을 수 있는 환경이 펼쳐졌다. 같은 먹이를 두고 경쟁할 필요가 없는 새로운 ‘블루 오션’이 열린 것이다.

대왕고래처럼 지구 역사상 가장 큰 동물이 출현한 것도 300만년 전 지구에 빙하기가 시작되면서 빙하가 녹는 여름철 걸러 먹을 수 있는 고밀도 플랑크톤 집단이 대규모로 형성됐기 때문으로 설명된다(▶

빙하기가 거대고래 출현 불렀다).

수염고래의 주 먹이인 크릴. 빙하가 녹는 여름철 영양분이 대량으로 유입되는 바다에 크게 번성한다. 위키미디어 코먼스 제공.

에크데일 교수는 “크릴은 대왕고래와 견줘 몸집이 600분의 1에 불과해 사람으로 치면 수영장에 떠 있는 참깨를 걸러 먹는 셈”이라며 “네 무리의 수염고래는 각각 다른 방식으로 다른 먹이를 먹기 때문에 같은 먹이 자원을 놓고 다툴 필요가 없다”고 말했다.

그러나 기후변화와 남획으로 크릴 자원이 줄어들면 여기에 특화해 진화한 대왕고래 등 수염고래가 치명타를 입을 가능성이 제기되고 있다.

인용 논문:

Zoological Journal of the Linnen Society, DOI: 10.1093/zoolinnean/zlab017

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)