탁란의 숙주인 미국지빠귀의 둥지에 다양한 형태의 가짜 알을 넣고 반응을 조사했다. 지빠귀는 알의 폭에는 민감했지만 표면의 각진 형태에는 비교적 둔했다. 마크 하우버 제공

알을 낳은 새 어미는 둥지에서 알껍데기나 나뭇가지 등 새끼를 감염시킬 수 있는 쓰레기를 보이는 족족 내다 버린다. 특히 탁란의 숙주가 되는 새는 자신의 알 사이에 남의 알이 끼어들까 봐 신경을 곤두세운다.

전적으로 탁란에 기대 번식하는 뻐꾸기 같은 기생자와 남의 알을 기르느라 자신의 새끼를 모두 잃는 개개비 같은 숙주는 다양한 방식으로 ‘전쟁’을 벌인다(▶

뻐꾸기와 뱁새는 오늘도 ‘진화의 군비경쟁’ 중). 그렇다면 숙주인 새는 어떻게 자기 알과 맡겨진 알을 구분할까?

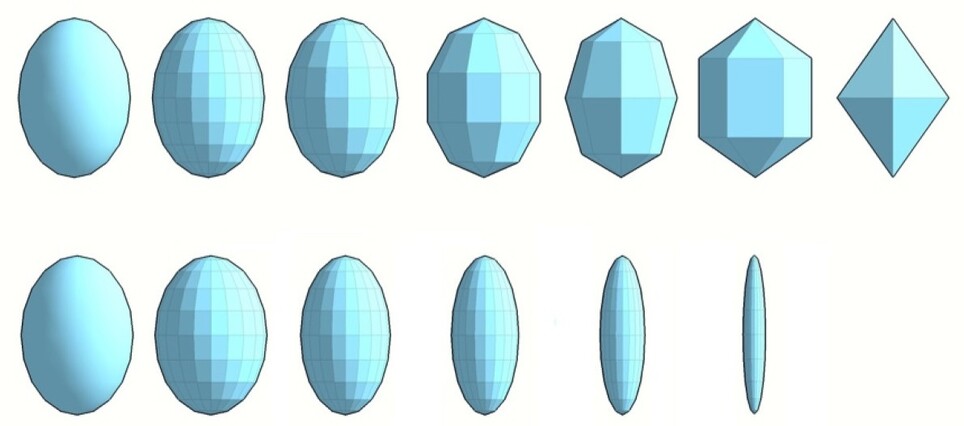

두 계열의 가짜 알. 위는 무게와 빛깔은 같지만 각진 표면 형태가 다른 일련의 변이이고 아래는 폭만 달리한 변이이다. 하우버 외 (2021) ‘왕립학회 공개과학’ 제공

마크 하우버 미국 일리노이대 어바나-샴페인 캠퍼스 교수팀은 북미찌르레기(카우 버드)에 탁란 기생을 당하는 미국지빠귀가 둥지에 일련의 형태가 다른 가짜 알을 넣었을 때 어떤 반응을 보이는지 조사했다. 연구자들은 3디(D) 프린터를 이용해 형태가 진짜 찌르레기 알부터 조금씩 달라지는 두 계열의 가짜 알을 만들어 지빠귀가 어느 단계부터 가짜를 가려내는지 알아봤다.

먼저 색깔이 찌르레기 알과 똑같은 옥색이고 무게도 동일하지만 둥근 알 표면이 조금씩 각진 부분을 늘린 알을 만들었다. 마지막 단계의 극단적 형태는 사방이 뾰족한 정팔면체였다.

다른 계열은 알의 길이는 그대로 두고 폭만 차츰 좁혀나간 형태였다. 타원형이던 알 모양은 마지막에 이쑤시개처럼 바뀌었다.

북미찌르레기 새끼(왼쪽)가 숙주인 북미산 참새 어미로부터 먹이를 받아먹고 있다. 위키미디어 코먼스 제공

이들 가짜 알을 둥지에서 발견한 지빠귀의 반응은 예상한 대로 일반적인 알 형태와 덜 닮은 알일수록 더 자주 내버린다는 것이었다. 그러나 예상치 않은 반응도 나왔다.

알 표면이 매끄럽지 않고 각진 알이 우리 눈에는 이상하지만 지빠귀는 그리 신경 쓰지 않았다. 수류탄처럼 보이는 중간 정도로 각진 알의 절반은 버려졌지만 나머지는 품었다. 극단적인 정팔면체는 거의 언제나 둥지 밖으로 내던져졌지만 그 밖의 상당수 윤곽이 뾰족한 알은 살아남았다.

대조적으로 지빠귀는 알의 폭에 예민했다. 알의 폭이 정상 알의 75%에 이르기까지는 받아들이는 예가 더 많았다. 그러나 알 폭이 정상의 50%를 벗어나는 경우 대부분 버려졌다.

지빠귀가 둥지에서 내버린 수류탄 모양의 가짜 알. 이런 형태 알의 절반은 버려지지 않고 둥지에 남았다. 마크 하우버 제공

연구자들은 “자연계에서 알의 폭에는 변이가 많지만 각진 형태는 찾을 수 없기 때문”이라고 설명했다. 알의 폭에 변이가 많다면 자칫 자신의 알을 탁란한 것으로 착각해 버리는 치명적 실수를 저지를 수도 있다.

또 찌르레기의 알은 일반적으로 지빠귀 알보다 크기 때문에 알의 폭에 민감하게 반응한다. 연구자들은 지빠귀가 각진 알을 버릴 때 머뭇거리는 이유는 “이런 형태가 자연계에 없기 때문에 이를 가려내는 능력이 진화과정에서 선택되지 않았기 때문”이라고 밝혔다.

인용 논문:

Royal Society Open Science, DOI:10.1098/rsos.201615

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)